私が子供のころ、学校の書写の時間に洗濯で落ちる液体墨を使っている生徒がいました。

衣服についた墨液が落ちるという技術は革命的ですが、こんな真っ黒な液体が完全に落とせるの?とも思えます。

もし本当に墨汚れが落とせるのだとしたら使ってみたいですよね。

そのため、今回は一般的な液体墨と比較して洗濯で落ちる液体墨はどのくらい墨汚れが落ちやすいのかを検証していきます。

書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!

SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。

添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。

\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/

液体墨の特徴

現代の液体墨は、にかわを使ったものと、合成糊剤を使ったものの2種類に分けられます。

にかわと合成糊材の役割は、液体の中の煤粒子が下にたまり、色の濃さにむらができるのを防ぐ効果があります。

しかし、にかわを使ったものはにかわが固まるのを防ぐために大量の塩が入っています。塩が原因で筆を傷めたり、表具の際に墨が散ったりする場合もあります。

一方、合成糊剤を使ったものは墨の伸びが悪く、筆の墨が一回乾くと固まってほぐしにくくなります。

液体墨にはこのような欠点がありますが、小中学校の書写の授業ではほとんどの生徒が使っています。

その理由としては固形墨のように磨る手間がかからない、価格が安いなどが挙げられます。これらの利点によって、液体墨は限られた授業時間の中で重宝されているのです。

液体墨による汚れは落ちにくい

墨を扱う際、衣服に付着すると落ちにくいという問題がありますよね。

その原因は、

墨汚れは、水が溶媒であるため吸収しやすく、墨粒子がきわめて小さいため繊維の奥まで入り込みやすいこと。

墨汚れを分解・無色化するような、墨の微粒子に直接作用する洗浄剤がないこと。

の2点が挙げられます。

固形墨の粒子径は0.2~0.6μ、市販墨液の粒子径は0.05~0.25μほどです。

繊維に付着した場合、煤粒子が小さいほど繊維の奥まで浸透し、添加されている分散剤の作用によって均一に分散しているため、粒子が小さいほど落ちにくいのです。

液体墨は固形墨より煤粒子が小さく、墨汚れが落ちにくいのです。

そこで、この問題を解決するために洗濯で落ちる液体墨が開発されています。

洗濯で落ちる液体墨と一般的な液体墨の比較実験

洗濯で落ちる液体墨は一般的な液体墨と比べてどのくらい墨汚れが落ちやすいのかを実験していきます。

今回は、洗濯で落ちる液体墨として「洗濯で落ちる墨液(サクラクレパス)」、一般的な液体墨としてにかわが含まれている「書芸呉竹 紫紺系(呉竹)」、合成糊材が含まれている「玄宗 墨液(墨運堂)」を使います。

実験道具

- 洗濯で落ちる墨液(サクラクレパス)…誤って付いた衣服の墨汚れが落とせる。

- 書芸呉竹 紫紺系(呉竹)…墨色は濃墨では紫紺、淡墨では紫系、にかわ使用。

- 玄宗 墨液(墨運堂)…墨色は紫紺系の純墨、合成糊材使用。

- 布…綿100%、10×10㎝に裁断する。

- 洗浄液…ぬるま湯100ml、漂白剤1ml、洗剤1mlを混ぜ合わせる。

実験方法

- 布に5滴ほど液体墨をたらし、半日乾燥させる。

- 乾燥させた布を洗浄後に2時間程度つけ置きし、そのあとぬるま湯で洗い流す。

- 洗浄前と洗浄後の墨汚れの様子を撮影し、比較する。

洗浄方法は、洗濯で落ちる液体墨(サクラクレパス)に書かれている方法で行います。

漂白剤と洗剤を溶かしたぬるま湯に2時間程度つけ置きして汚れを落とした後、本洗いをしました。

実験結果

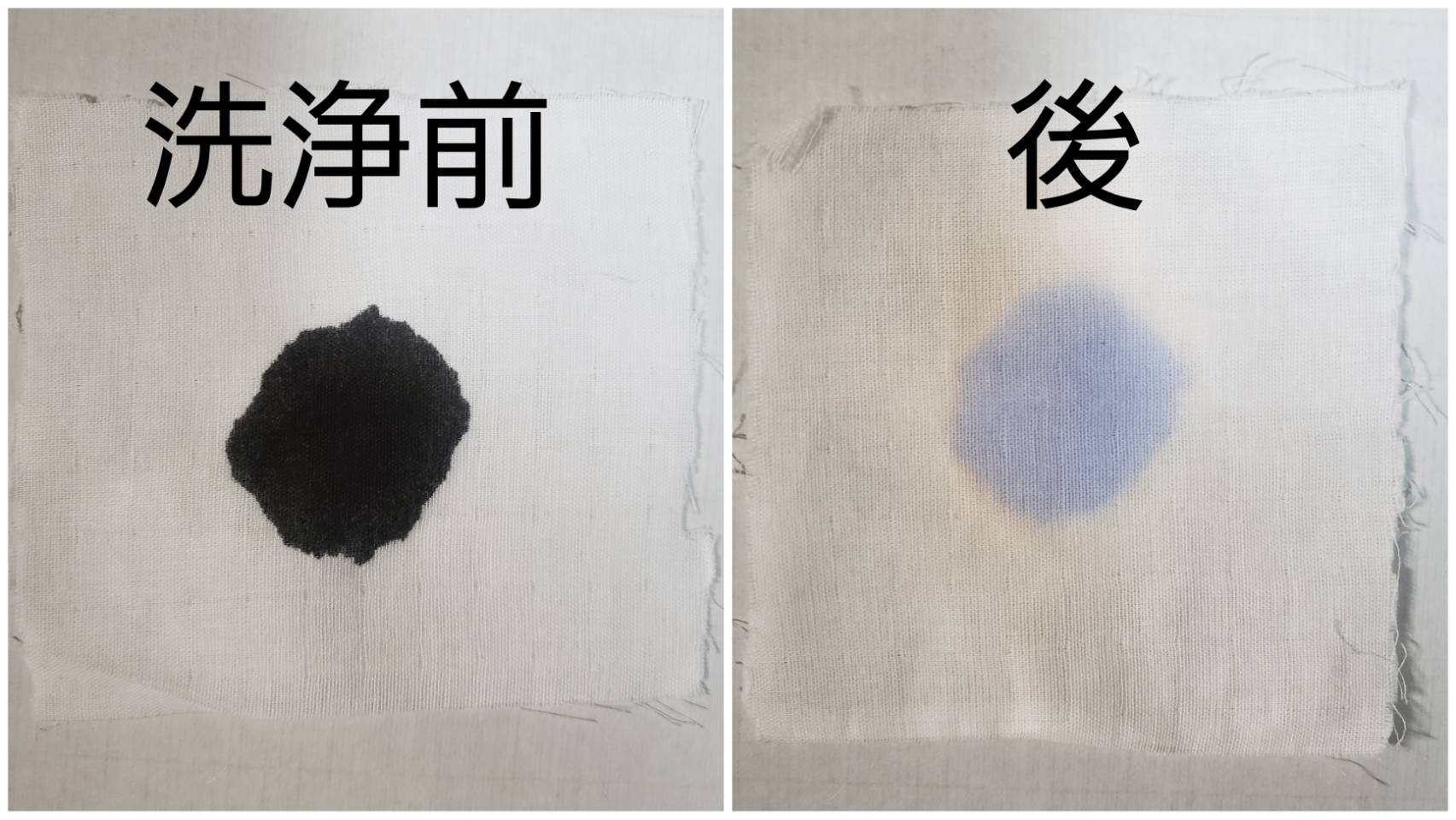

| 洗濯で落ちる墨液 |

|

| かなり薄くなったが、少し青く残っている。 |

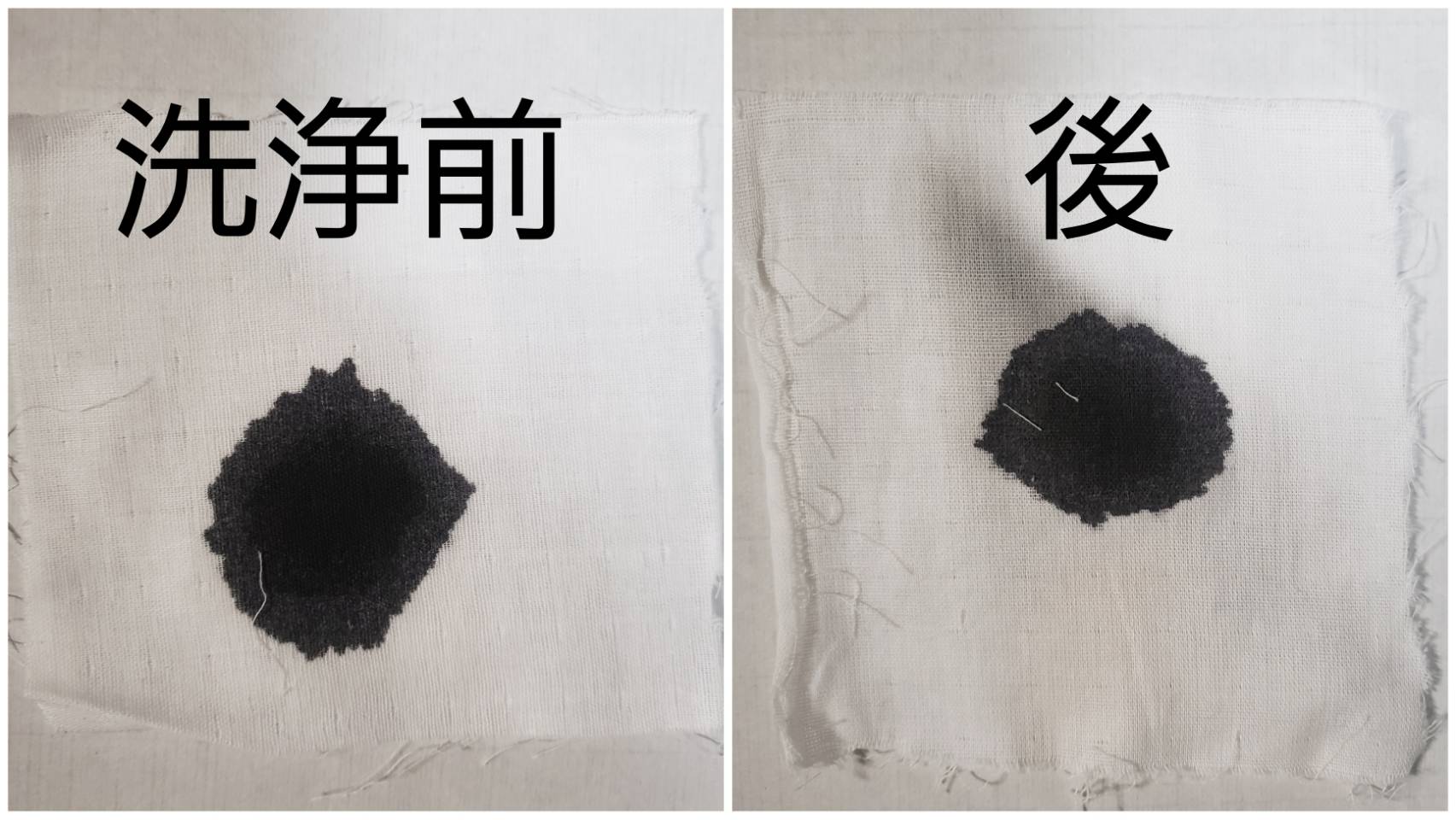

| 書芸呉竹 紫紺系(にかわ使用) |

|

| わずかに薄くなり、汚れが広がっている。 |

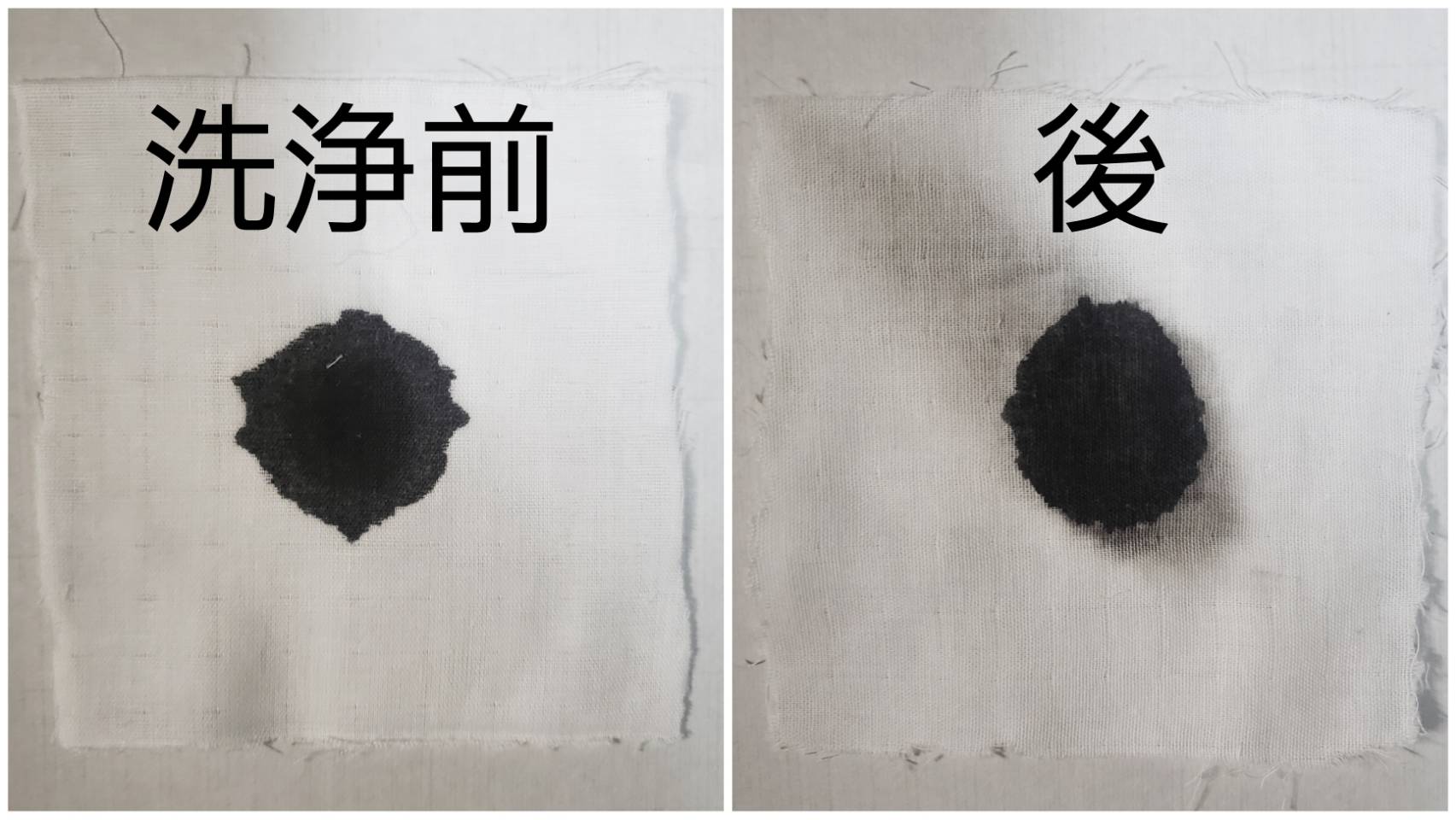

| 玄宗 墨(合成糊材使用) |

|

| わずかに薄くなり、汚れが広がっている。 |

洗剤で落ちる墨液は墨汚れが薄くはなりましたが少し青く残っています。

さすがに完全に汚れが全て落ちるというわけではないようです。

結論

一般的な液体墨の場合、墨汚れはほとんど落ちませんでしたが、洗濯で落ちる液体墨の場合は大部分を落とすことができたと言えるでしょう。

ただし、墨汚れが全体的に薄く残っていて完全には落ちませんでした。

それでもできるだけ衣服を汚したくないという場合には、洗濯で落ちる液体墨を使用したほうが汚れは目立ちにくくなります。

近年ではさまざまな用途に合わせて濃度や色など豊富な種類の液体墨が作られています。

作品制作をする状況や作品に適したものを使い分けていきましょう。