書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!

SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。

添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。

\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/

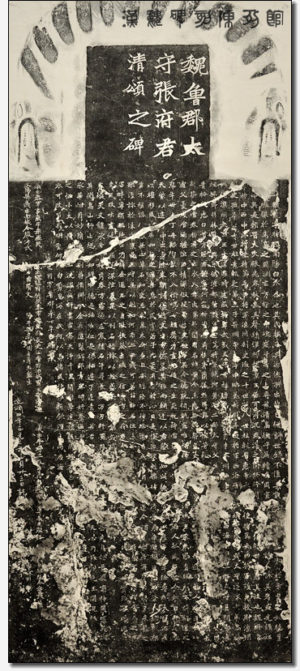

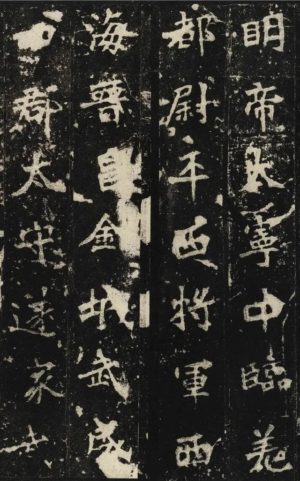

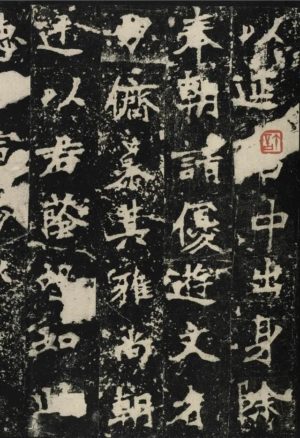

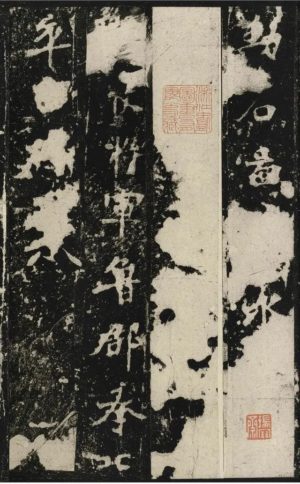

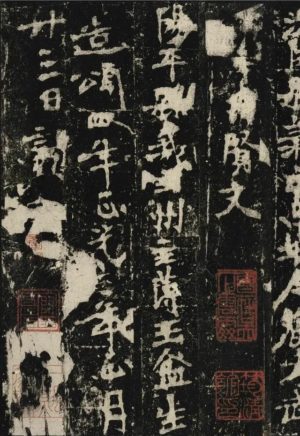

張猛龍碑(ちょうもうりゅうひ)の基本情報

北魏・正光2年(522)

山東省曲阜の孔子廟内“漢魏碑刻陳列室”(通称“孔廟碑林”)にあります。

石碑は198.2×87.3㎝。碑文は26行、行ごとに46字。

額は3行12字で、額の背面や碑陰には、建碑に関与した人名を列記しています。

碑文の内容は、魯郡の太守であった張猛龍が祖先の遺業を継いで、儒学の教育に尽力した業績を称えた文章が書かれています。

この碑の文字は、高貞碑とともに、北碑の双璧と注目されています。

張猛龍碑の特徴・書風

字形、筆遣いともいたって謹厳です。文字の外形はやや縦長で左斜め下へ重心がむかっています。

1字内の点画は、平行線を避け、運筆における抑揚の呼吸は絶妙です。

また、とても理知的ではありますが、理詰めの冷たさはありません。

端正でいて奇趣にあふれ、雄健でしかも縦逸の趣があります。

題額も碑陰も同じ人によるものですが、碑額の雄俊、碑陰の自在の境地も見逃せません。

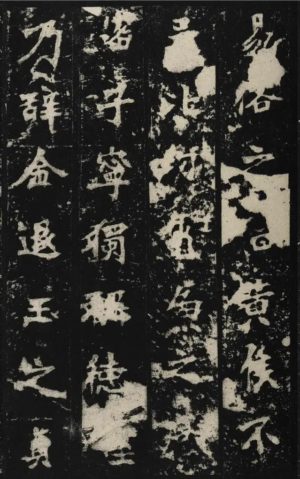

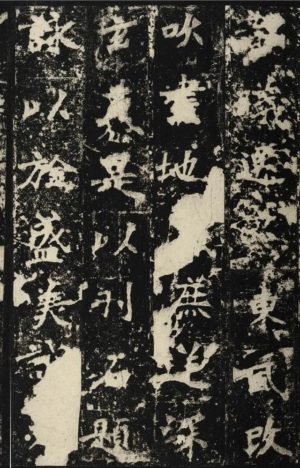

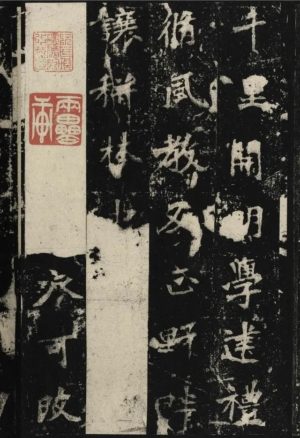

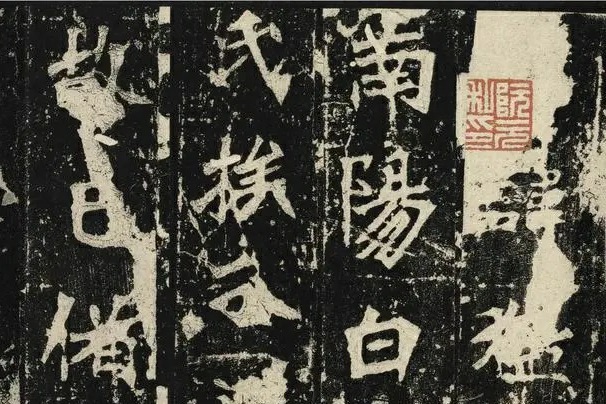

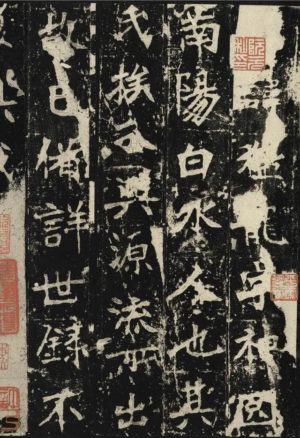

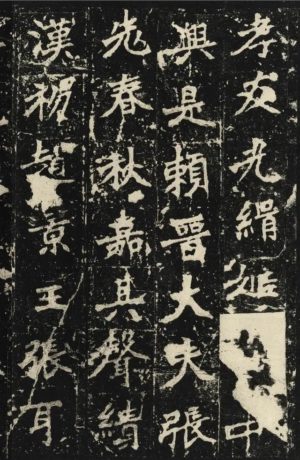

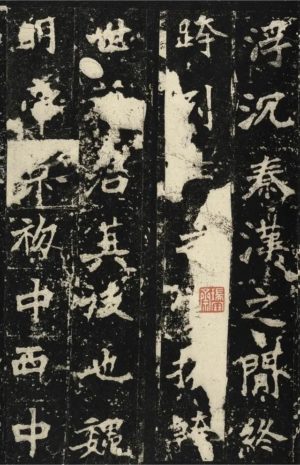

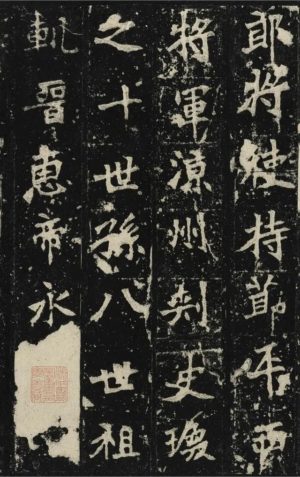

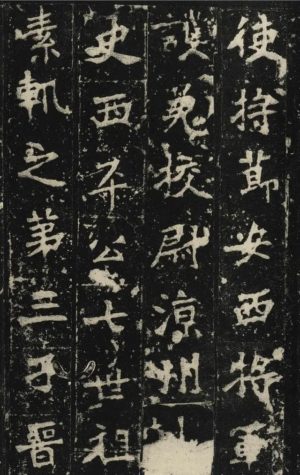

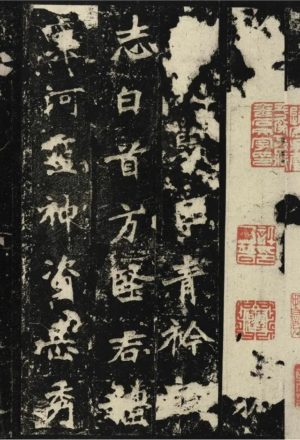

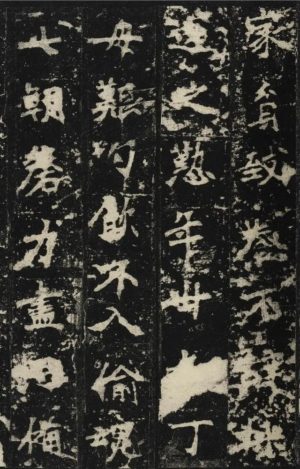

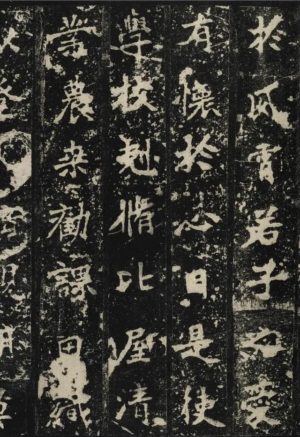

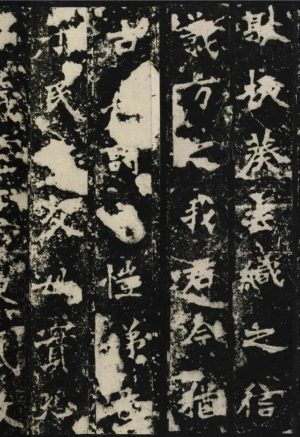

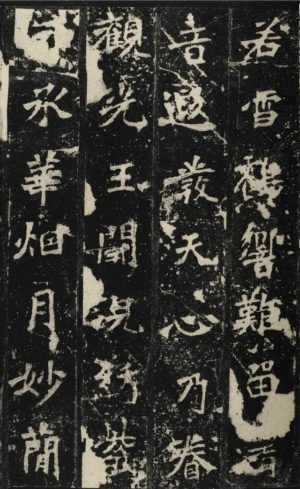

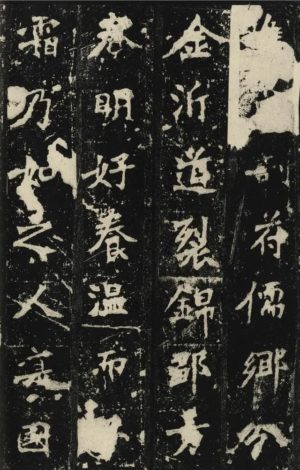

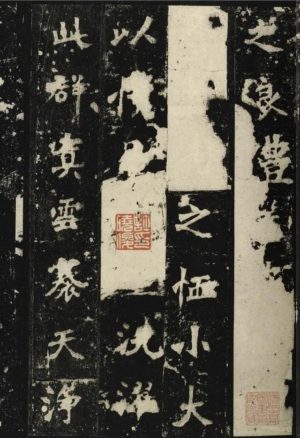

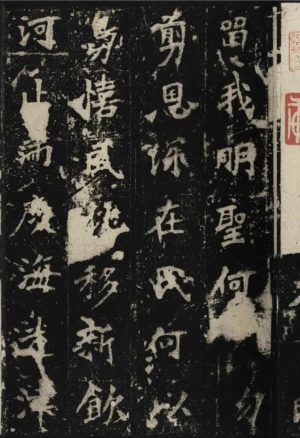

張猛龍碑の臨書で使える全文の画像、釈門付き

君諱猛龍。字神●(くにがまえ+只)。南陽白水人也。其氏族分興。源流所出。故已備詳世録。不復具載。

(君の諱は猛龍、字は神冏、南陽白水の人です。その氏族は分かれ興り、起源についてはすでに詳しく記されているので細かくは載せません。)

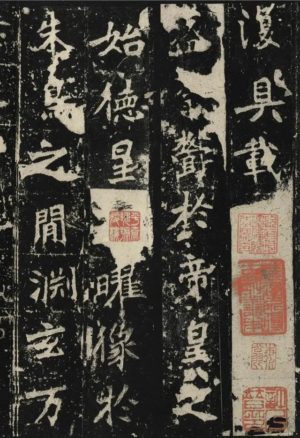

□□□□盛。蓊欝於帝皇之始。德星□□。曜像於朱鳥之閒。淵玄万壑之中。

(□□□□盛。三皇五帝の初期から繫栄し、德星□□、南天の星座のうちに光り輝きました。よろずの谷のうちに奥深く、)

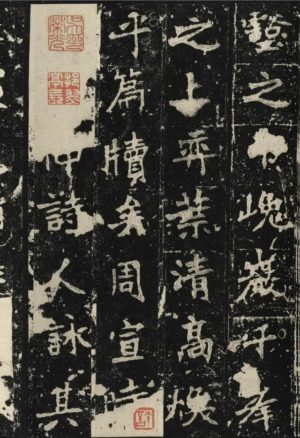

巉巖千峯之上。奕葉清高。煥乎篇牘矣。周宣時。□□張仲。詩人詠其孝友。

(千々の峰のうえに高く険しいです。代々、高潔な人格で、書物のうえに燦然と光を放っています。周の宣王の時代、□□張仲は、『詩経』の詩人たちが声望ある功績を称えています。)

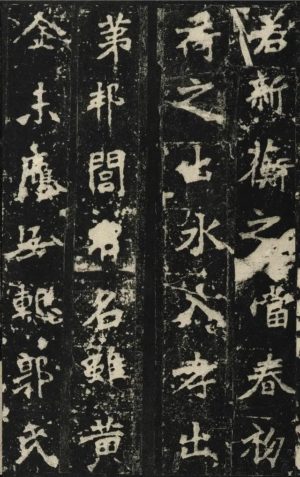

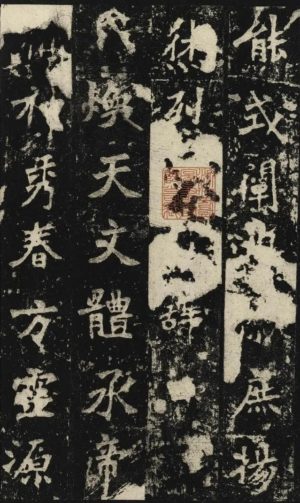

光緝姫□。中興是頼。晋大夫張老。春秋嘉其聲績。漢初趙景王張耳。

(光は周王室に輝き、王朝の中興は彼によっています。晋の大夫張老は、『春秋』がその声望ある功績を称えています。漢初の趙景王張耳は、)

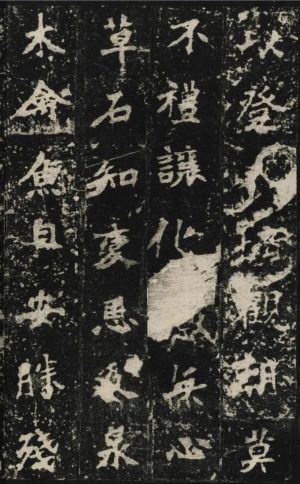

浮沈秦漢之閒。終跨列土之賞。材幹世著。君其後也。魏明帝景初中。

(秦から漢にかけて、時の流れに浮き沈みし、ついに諸侯に封じられるという褒賞にあずかりました。このように優れた才能と技量をもつ人物が代々現れましたが、君はその後裔です。)

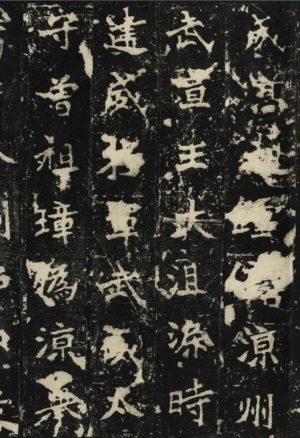

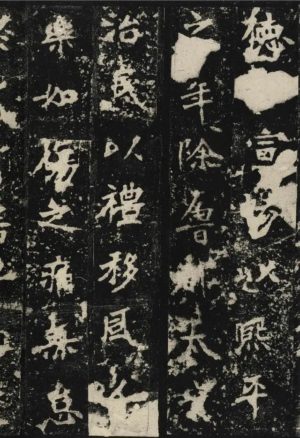

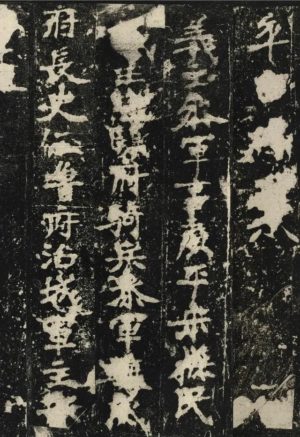

西中郎將使持節平四將軍涼州刺史瑍之十世孫。八世祖軌。晋恵帝永。

(魏の明帝の景初年間(237‐239)に、西中郎将・使持節・平西将軍・涼州刺史であった瑍の10世の孫です。8世の祖の軌は、晋の恵帝の永興年間(304‐306)に、)

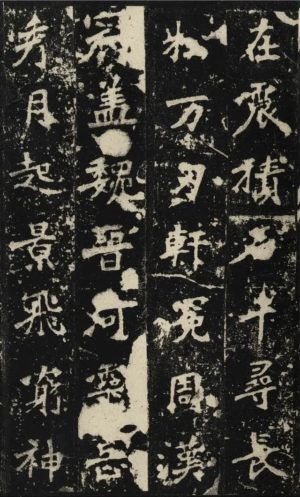

興中。使持節安西将軍護羌校尉涼州刺史西平公。七世祖素。軌之第三子。

(使持節・安西将軍・護羌校尉・涼州刺史・西平公ででした。7世の祖の素は、軌の3番目の子で、)

晋明帝太寧中。臨羌都尉平西將軍西海晋昌金城武威四郡太守。遂家武威。

(晋の明帝の太寧年間(323‐325)に、臨羌都尉・平西将軍・西海晋昌金城武威四郡太守となり、そして武威に家を構えました。)

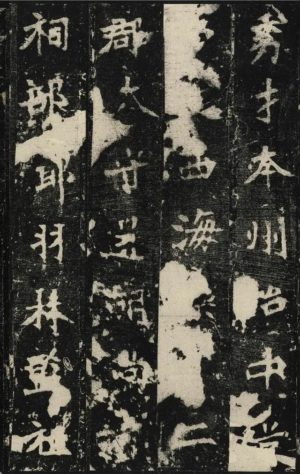

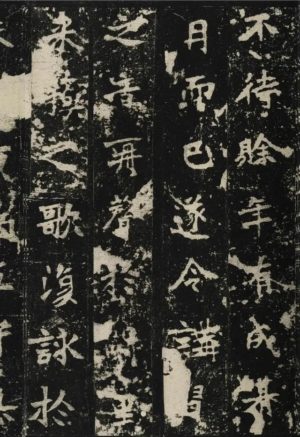

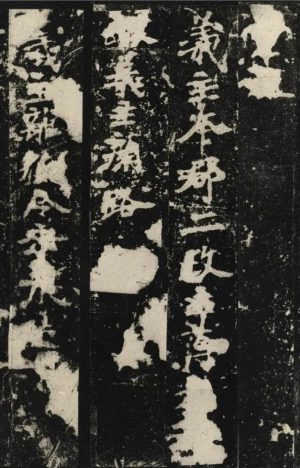

高祖鍾信。涼州武宣王大沮渠時。建威將軍武武威太守。曽祖璋。偽涼擧秀才。

(高祖父の鍾信は、涼州牧の武宣王沮渠蒙遜のとき、

本州治中従事史四海樂都太守還朝尚書祠部郎羽林監

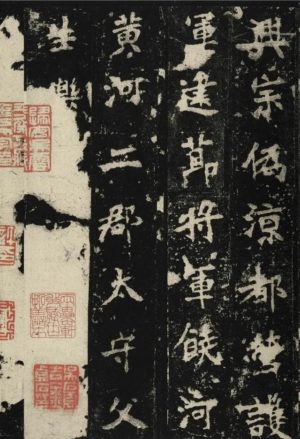

祖興宗。偽涼都營護軍建節將軍𩜙河黄二郡太守。父生樂。□□…

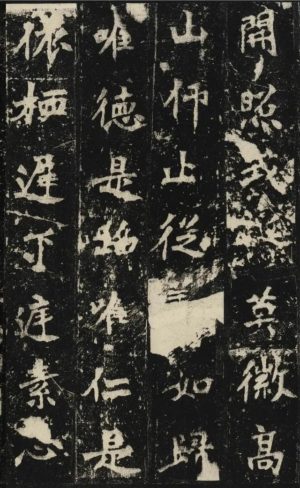

…□□歸國。青衿之志。白首方堅。君體稟河靈。神資岳秀。

桂質蘭儀。點弱露以懐芳。松心□節。□…□成。自□□郎。

若新蘅之當春。初荷之出水。入孝出第。邦閭有名。雖黄金未應。無慙郭氏。

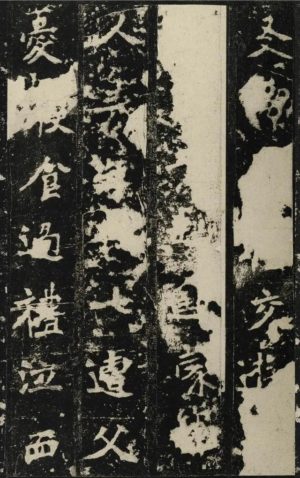

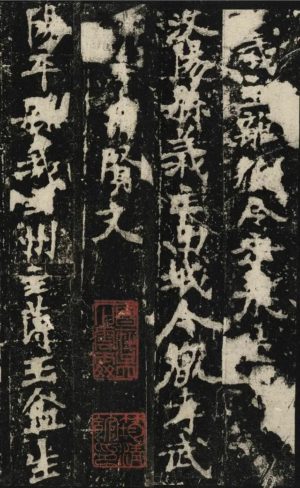

友朋□□。交遊□□。□□超遙。蒙箏人表。年廿七。遭父憂。寝食過禮。泣血情深。

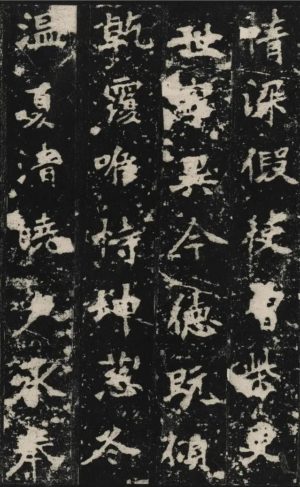

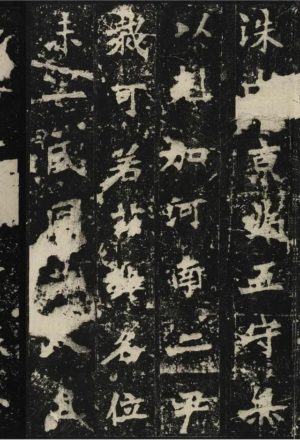

假使曾柴更世。寧異今徳。既傾乾覆。唯恃坤慈。冬温夏清。暁夕承奉。

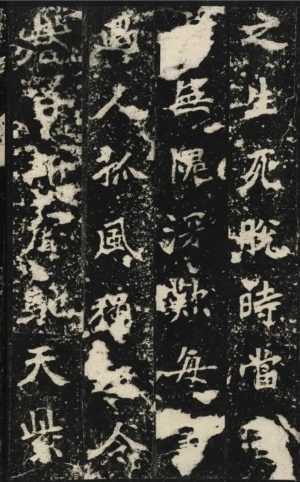

家貧致養。不辞採運之懃。年卅九。丁母艱。勺飲不入。偸魂七朝。磬力書思。

備之生死。脱時富宣尼無愧。深歎毎事過人。孤風獨超。令誉日新。聲馳天紫。