北宋の蔡襄(1012~1067)、蘇軾(1036~1101)、黄庭堅(1045~1105)、米芾(1051~1107)の4人を合わせて「宋の四大家」と呼びます。

そのなかでも米芾はとくに晋・唐時代の古雅な趣をうまく取り入れて、新鮮で独特な書きぶりを示した書道家であり、研究者としても歴代の書跡を理論的に鑑定し、現在の中国書道史研究にも大きく貢献している人物です。

今回は、米芾とはどんな人だったのか、逸話・エピソードを挙げて紹介し、代表的な作品も紹介していきます。

書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!

SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。

添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。

\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/

米芾について解説

米芾(1051~1107)は中国の北宋時代の書道家であり、文学者・画家・収蔵家・鑑賞家でもあります。

初め名前を米黻としていましたが、41歳以降は同音の米芾で署名しました。字は元章、出身は湖北省襄陽の人です。

雅号は襄陽漫仕・鹿門居士・海岳外史など10以上あり、また潤州の北固山に住んでそこを海獄庵と称したので、のちに米海獄ともいいます。また晩年に任官した礼部員外郎にちなみ、米南宮ともよばれています。

祖先は西域胡人系

米芾の「米」という姓は中国では珍しいもので、唐時代の中期から初めて中国の記録に現れ、宋時代に至ってようやく姓譜(苗字一覧)に見えるようになります。

これはシルクロードのマイブルグ(漢字表記では米国)から中国に移り住んだ、イラン系ソグド商人の民族が、中国に住むと「米」を姓としたためです。

このことから、3世紀をさかのぼる彼の祖先は、移住してきたイラン系ソグド人であるという説があります。

官僚としてのキャリア

宋の初めの功臣の米信は遠い祖先で、父親の佐は左武衛将軍となり会稽県公を贈られた官僚地主です。また、母親の閻は、英宗の皇后である宣仁皇后の乳母(産婆だったともいう)として仕えました。

母親が宣仁皇后に仕えた恩により、米芾は科挙(官僚となるための試験)を受けずに、18歳で秘書省校書郎(文部省課長相当)のポストを得ます。

この「科挙を受けずに」というのは、宋の四大家(蘇軾・黄庭堅・米芾・蔡襄)のなかでも特異な存在を意味します。

というのは、蘇軾・黄庭堅・蔡襄の3人は科挙を受けて進士及第者であり、エリート官僚であったからです。

一方、米芾はきままな自由人で、 官僚には不向きだったようで、まじめに役所勤めをした形跡はありません。政治とは距離を置いて、生涯、書に没頭した書道史上初めて登場した書道家であり、書画の収集と技法追及に明け暮れた書道マニアでした。

崇寧3年(1104)、徽宗皇帝(北宋の第8代皇帝)が米芾のために史上初めて制置したらしい書画学博士に任命され、宮中の名跡の鑑定にあたったことが、もっとも米芾にふさわしい公的な仕事だったと思われます。

さらに、人前でも勝手気ままな言動をする性格であったようで、徽宗皇帝の前でも、北宋の四大家のなかで最も若い米芾が、黄庭堅は字を描くだけで、蘇軾は字を描くだけであるとけなしています。

米芾は黄庭堅より6歳若く、蘇軾よりは15歳若いです。

黄庭堅も蘇軾も米芾にけなされて腹を立てたような形跡はありません。彼らは米芾を許し、そして可愛がっています。

黄庭堅と蘇軾は進士に及第したエリート官僚であり、政治闘争に翻弄された生涯を送りましたが、米芾は政界からは遠ざかり、小官に就任するも特に政治的業績を上げることはなく、生涯にわたって書道が生きることの中心にありました。

書道家としての米芾

米芾が学んだ書跡の経歴は、子供のころに顔真卿の書を学び、後に柳公権、欧陽詢、褚遂良、段季展、そして魏・晋時代の書にたどり着いて開眼したと、彼自身が言っています。

米芾の著録で拾えば、彼が見たことのある晋・唐の書跡は、300種以上にのぼりますが、ことに友人の李瑋が所蔵した「晋賢十四帖」を鑑賞したことが、晋人の書に没頭するきっかけとなりました。

米芾は臨模がとても上手だった

米芾みずから、

「壮年のころは、古典を学ぶだけで一家をなすことができず“集古字”といわれたが、晩年に一家をなすと、何を祖としているのか誰にもわからなくなった」

と記しているように、多くの古典を臨模して学びました。

集古字とは、古典をまるごと似せ、それを寄せ集めたような個性を抑えた作風をからかっている言葉です。

しかし、見方を変えてみれば、自分が気に入った字は根こそぎすくいとる観察力と腕前が備わっていた人であったと言えます。

ある時、人から借りた古典の名作を臨模して、本物と摸本とを一緒に返したところ、持ち主にはどちらが本物か見分けがつかなかったいう逸話もあります。

書画研究者としての米芾

米芾は作品を書くだけではなく、収蔵家や宮中に伝来した膨大な書画を査定し、みずからも収集・鑑賞鑑賞し、それらについての多くの記録を残しました。

この諸記述は今日の書画研究の基礎となるもので、そのため彼は書画研究という分野の開拓者であったともいえます。

米芾の著作には『書史』『画史』『硯史』『評紙帖』といったいわば研究書や、鑑賞記録としては『宝章待訪録』などがあります。

鑑賞した書画の名跡は、紙絹の質・印記・装丁などの詳しい記録をとっており、このような彼の著作は、今日でも晋唐の真跡類を研究するうえで、見過ごせない内容をそなえています。

米芾の活躍の背景には徽宗皇帝が推進した一連の文化事業があります。徽宗は金石書画の収集をし、米芾を書画学博士とし、一方、書学・画学という学校を設けて専門の養成に努めました。

逸話からわかる米芾の性格

米芾にまつわる逸話は多く、その話から彼の性格・人間性が見えてきます。

- 唐時代の皇帝や百官が公式な場において着る礼服にまねたものをいつも着用していた

- 潔癖症だったため、食器や衣服を他人と決して共有することはなく、また手を洗っても自然に乾くのを待った

- めずらしい石に出会ったので、衣服を改めて拝礼した

などという奇人ぶりから“米顚”とか“米痴”とあだ名をつけられたといいます。

また、書画収集マニアぶりにもこんな逸話があります。

中国では舟に乗って書画を鑑賞することがよく行われるのですが、舟の中で蔡攸(蔡京の子)に、王羲之の「王略帖」を見せてもらった米芾は、突然それを懐に入れ、川に跳びこもうとします。「何をする!」と叫ぶと、「私の収蔵にこんな名品はない。持てないくらいなら死んだほうがましだ」というので、 蔡攸は止むをえず米芾にゆずったといいます。

またあるとき徽宗は、面前で米芾に屏風を書かせました。書き終えた彼は、使った硯を懐に入れ、墨液が滴るのもかまわず、「臣が使った硯を2度と陛下に進御はできません。臣がいただきます」といったそうです。

これらのエピソードはお話くさくもあります。しかし、彼自身が「私は、名声と利得には一向関心がない。ただ古人の書は無性に好きだ。巻軸を展げて鑑ていると、近くで雷が鳴っていても気づかない」といっているのは、米芾のマニアックな性格をよく表しています。

米芾の代表作品を紹介

米芾が書いた作品は比較的多く残っています。

蜀素帖)

蜀素帖:元佑3年(1088)

米芾の最も有名な行書の作品です。

蜀素とは、蜀(地名)で織られた素(白絹)のことです。この作品の素は手のこんだ織り方で、初めから書写用として鳥糸欄(縦線の黒い糸)まで織り込んだ特性の絹地です。

米芾が38歳のとき、蜀素の地主だった湖州知事の林希という人に頼まれて、自作の詩8首を書いたものです。

王羲之が代表される晋時代の書をベースにしながらも、文字の傾きが前傾になり、頭部を重くするか広やかにとる彼独自の書法がすでに芽生えています。

蜀素帖については、こちらで全文画像付きで詳しく紹介しています。↓

苕溪詩巻(ちょうけいしかん)

苕溪詩巻は、蜀素帖が書かれる1か月前の元佑3年8月、米芾が知湖州の林希に招かれて苕溪(浙江省)に遊びに行くに際し、友人たちに贈った自作の詩です。

五言律詩6首が澄心堂紙に書かれています。

先に紹介した蜀素帖とともに、壮年期を代表する作品です。

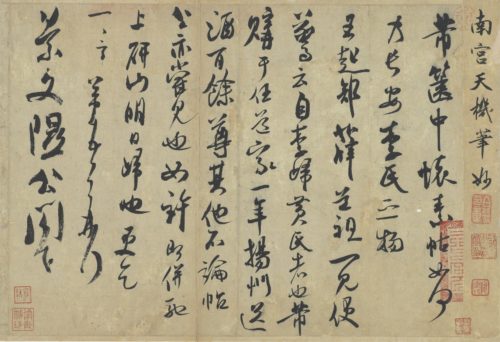

行書三帖(ぎょうしょさんじょう)

行書三帖は、「叔晦帖」「李太師帖」「張季明帖」の3帖を1巻に合装しています。

その3帖を紹介していきます。

叔晦帖(しゅくかいじょう)

叔晦帖は、名前を「襄陽米黻記」と黻の字を用いているので、米芾が41歳以前の作品であることが分かります。

彼がいかに晋・唐時代の筆法を習得していたかがわかります。

李太師帖(りたいしじょう)

李太師帖は、米芾が、当時李瑋の家に所蔵されていた晋賢十四帖のうち、晋の武帝と王戎と謝安の筆跡を批評した語を書いたものです。

張季明帖()

張季明帖は、唐の張旭の秋深帖を米芾みずから手に入れたことをのべ、それが張旭の作品のなかで1番であると自慢しています。

「気力復何如也」の部分だけ意図的に連綿で書かれています。

呉江舟中詩巻(ごこうしゅうちゅうしかん)

呉江舟中詩巻:

31×559.8cmの紙で書かれた巻子装で、自作の五言古詩125字を44行に書いた大字の行草書です。

もともとは、清の内府にありましたが、辛亥革命後アメリカに流出し、いまはニューヨークの顧洛特氏が所蔵しています。

紀年がないため書かれた年代はわかりませんが、書風から40代前半期の作品であると予想されます。

その他の作品

篋中帖:紹聖元年(1094)ごろ

台北・故宮博物館所蔵の『宋四家真跡』冊中のひとつで、28.8×41.9cm紙本です。

法帖の名前は1行目の中から採っています。景文隰公(劉季孫)あての書状です。

「芾」の字の特徴から見て40代前半期の作品とされています。

この作品には晋人の書法に根ざしながらも、結構と変化多端な筆勢には、すでに米芾独自の風格が備わっています。

元日帖:紹聖年間(1094~97)

大阪市立美術館の所蔵で、紙本25.2×40.5cm。

いまは『草書四帖』と題されて冊頁になっていますが、記録によるともともとは9帖分あり、清の乾隆期ごろ、現在の形になったらしいです。

この作品は、米芾が理想として晋人の用筆を生かしきっています。独草体を主軸に、ときに連綿をまじえて変化を持たせ、切れ味のよい点画が、冴えた趣をかもし出し、また独自の風格を持っています。

徳忱帖:紹聖4年(1097)ごろ

25.4×78.6cmの紙本で、いまは台北・故宮博物館所蔵『宋四家法書巻』中の1幅ですが、もともとは元日帖と同じ「草書九帖」中の1つでした。

全文で20行、158字。現存している米芾の書跡の中では、1番の長文です。

この作品も、「芾」の字の特徴から見て40代前半期の作品と思われます。

この書は、紙と筆のせいもあるのか、潤筆の箇所がやや重苦しいです。しかし、肥痩強弱をまじえ、気脈はつながっています。

晋人の正統な草書体をふまえつつ、古人の書法からは解き放たれた境地に達しています。

台北・故宮博物館所蔵の『宋四家集冊』の1幅で、25.6×38.6cmの書状です。

値雨帖:

この作品は、「芾」の字の特徴から見て50代初期の作品と思われます。

米芾の書状の中では特に早書きで、変幻自在さでは比べるに値するものはありません。一見、乱暴な書きぶりのようではありますが、一画もゆきとどかない筆はありません。

その他:虹県詩巻、向太后挽詞、草書自述帖、好事家帖