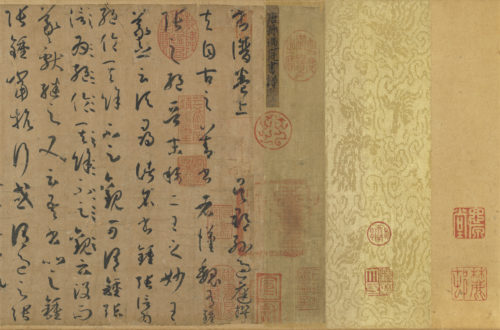

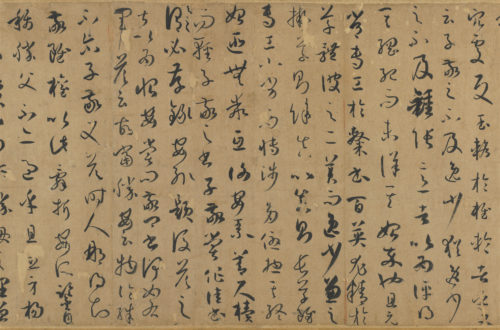

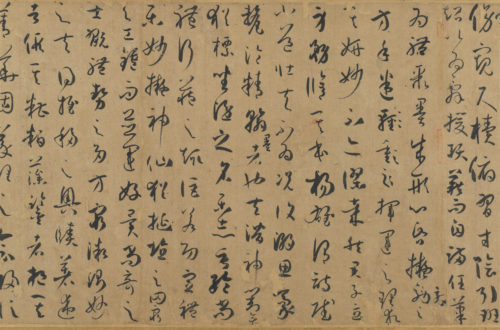

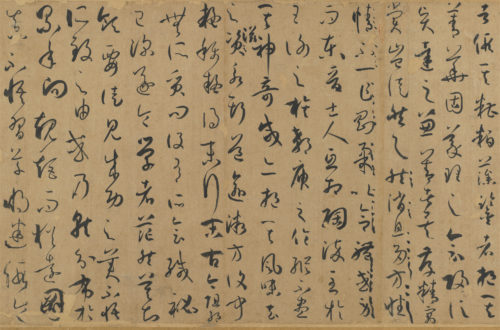

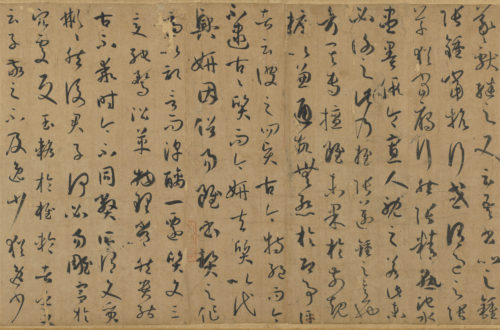

孫家庭の「書譜」は、唐時代の草書の名品であり、かつ伝統を踏まえた書論として、書道史上重要な作品です。

そんな「書譜」の内容を全文現代語訳で紹介します。

書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!

SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。

添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。

\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/

孫過庭の書譜・全文現代語訳

書譜はとても長い文章なので、6篇に分けて読みやすくしています。

- 第1篇 王羲之を典型とする四賢の優劣論

- 第2篇 書の本質と価値

- 第3篇 六朝時代からこれまでの書論の評価

- 第4篇 書法技術と王羲之の書について

- 第5篇 書表現の基盤と段階

- 第6篇 書の妙境と批判

- 抜語 「書譜」にかける想い

また、〔 〕部分は原文にはありませんが、読みやすいように付け足した部分です。( )部分は語句の説明です。

第1篇 王羲之を典型とする四賢の優劣論

昔から、書の名人として代表的な人と言えば、後漢時代の張芝、魏時代の鍾繇、それに東晋時代の王羲之・王献之(その息子)があり、みなそのすばらしさを称えられてきた。

王羲之は、「最近、多くの有名な筆跡を探し求めてみたが、鍾繇と張芝の書が群を抜いて善い。そのほかの人の書で、鑑賞にたえるほどのものはない」といっている。〔王羲之のこの評価からみても〕鍾繇と張芝が亡くなった後、彼らを継ぐのは王羲之と王献之の2人だといっていいだろう。

王羲之はさらにこうも言っている。「私の書は鍾繇と張芝に比較すると、鍾繇には肩を並べられる。もしかすると勝っているとも思う。張芝の草書には自分の方がたぶん遅れをとっているだろう。しかし張芝のあの精熟な書は、池の水がすっかり墨汁になりかわったというほどの練習の結果である。もし私が張芝ほど猛練習をしたとすれば、必ずしも張芝にひけをとるまい」と。

この言葉は、張芝をより高く評価して、鍾繇以上だとする王羲之の気持ちをしめしている。

王羲之の楷書と草書を〔張芝の草書、鍾繇の楷書と比較して〕考察してみると、王羲之のそれぞれの書体は鍾繇と張芝に勝ってはいないが、それぞれの長所を吸収して両方の書体に通じている点で卓越する。だから、日常で他に劣らない楷書、草書を書くことができるのである。

ところで、批評家は、「かつての四賢(張芝・鍾繇・王羲之・王献之)は、昔も今も群を抜いてすぐれている。現代の書が過去の書においつかないのは、昔は質実(質が重要)であったのに対し、現代は華美(派手さ)だからだ」という。

〔この説に対して私はこう思う。〕そもそも質実とか華美は時代の風潮によって移り変わるものである。その昔はじめて文字が作られたときは、言葉を記録するという実用性のみだったが、時代がすすむとともに、その内容も自然とうつり、質朴(飾り気がなく素直な書)から飾り多いものへと移り変わってきた。文化のめまぐるしい変遷は、当然の流れである。したがって古法を尊重しながらも現代感覚にずれず、現代風でありながらその時代の悪習に流されないことが大切である。これこそ『論語』のいわゆる「素朴と文明を調和した人にして、はじめて徳をそなえた君子」ということなのである。どうして古いものが尊ばれるべきであるからといっていまさら豪華な宮殿があるのに原始的なほら穴生活に変えようとし、立派な乗り物があるにもかかわらず粗末な車に乗り換える必要があろうか。

さらに、「王献之が父の王羲之にかなわないのは、なお王羲之が張芝・鍾繇に及ばないようなものだ」という人がいる。

〔この批評に対して私は〕こう思う。これはだいたいは的を得ているとは思われるものの、まだ十分ではない。どういうことかというと、鍾繇は隷書だけが得意で、張芝は草書だけが得意だった。が、王羲之は2人の長所を同時に兼ねそなえているのである。王羲之の草書を張芝の草書と比較してみると、王羲之はさらに隷書にも通じているし、鍾繇の隷書に対しては、王羲之は草書もすぐれている。王羲之はこの2人のそれぞれ専門の書体に関してはすこし劣っているものの、各書体をひろくこなしている点でははるかに優れている。こうした事情を総合的にみれば、王羲之が張芝・鍾繇に及ばないという評価は理にかなわないのである。

謝安は、もともと彼自身立派な筆跡の手紙を書いたので、当時評判の王献之の書を軽くみていた。あるとき王献之はうまく書けた手紙を謝安に送ったことがあった。内心「きっと大事に保存してくれるだろう」と思っていた。しかし謝安は気にもとめずにその手紙の余白に無造作に返事を書いて送り返してきたので、とても残念がったそうである。

またあるとき謝安が王献之に、「あなたの書は右軍殿(王羲之)にくらべてどうだね。」とたずねたことがあった。

王献之は答えた。「それはもちろん私のほうがうまいはずです。」

謝安は言った。「世間での評判はそうではない。」

王献之はかさねて、「今どきの連中らに理解できるものですか。」と言ったという。

この問答で王献之はその場のがれに謝安の鑑識眼を否定したとしても、自分から「父より勝っている」と口ばしるのは、子としての道徳上なんと度を失ったことではないか。それに、一人前になって出世して後世に名前をあげられるということは、父母さらに祖父母を尊い称えるのが子としての本来果たすべき責務なのである。曽参(孔子の主要な弟子)は「勝母」という名前の村に足を踏み入れなかった〔というではないか。まして王献之が父(王羲之)に勝ると自分から口にするなど謙虚さが全く感じられない〕。王献之の筆跡は、父・王羲之の書法に近く、まあまあだいたいの規格を伝承しているとはいうものの、その実おそらく完全には継承できていないのではないだろうか。まして神仙に書法を伝授されたとこじつけて、父の教えを尊ぶことを恥とするのは、親不孝この上もない。こんな態度で書学を成し遂げようとするのは、いわゆる土俵に真向かって立つようなもので、進歩はない。

〔王羲之・王献之の優劣を判断するには、また次のような逸話がある。〕その後、王羲之が都へ出向こうとしたとき、壁に題書してから出発した。王献之はこっそりその字を拭きとり、勝手に書きかえ、心ひそかに「まず上出来だ」と思っていた。ところが、王羲之が帰宅してこの字を見たとき、がっかりしてこう言った。「都へ出かける際のわたしは、ひどく酔っておったものだ」と。王献之はこのとき内心ヒヤッとさせられた。

これらの話でもわかるように、王羲之を鍾繇と張芝に比較すれば、1つの書体での比べ方・他の書体と組み合わせた比べ方で優劣の差はあるが、王献之が王義之に及ばないことは、もはや疑いもない。

→第2篇へつづく…

書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!

SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。

添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。

\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/

第2篇 書の本質と価値

私は15歳のころ、書法に関心を持って、鍾繇と張芝の遺した名品を味わい、王羲之・王献之の規範をくみとり、深く考察し、精進して、もう24年をこえた。王羲之の書法の核心にはまだまだへだたりはあるけれども、書の道への志は〔かの張芝に劣らず、少しも書から〕離れたことはない。

かの懸針、垂露、奔雷、墜石、鴻飛、獣駭、鸞舞、蛇驚、頽峯、臨危、拠槁(点画の筆法を、動物や自然現象で形容することば)といった点画のすぐれた姿態や形勢を〔たとえば王羲之の名筆にひきあてて〕観察してみると、あるところは怒涛のように重々しく、あるものは蝉のはねのように軽やかであり、かと思うと泉の水を導き流しだすように筆が流れるかと思えば、またどっしりと存在する山のような点画もある。さらにはほっそりとした新月が天のかなたにかかっているような、また無数の星が天の川にきらめいているような筆勢もある。

- 懸針…縦画の終筆を針のように鋭くはらう筆法

- 垂露…縦画の終筆を軽くおさえる筆法で、勢いをゆるめて水滴が垂れたまっているように下端がまるくなる

- 奔雷…点を書く際に、筆をひねって左へ短くはね出す

- 墜石…石が落下するような重い点

- 鴻飛…「成」や「機」などにある右斜めに引き下ろして最後にはねる部分は、ゆったりと伸びやかにはね出す

- 獣駭…「乙」法をいい、右下でうずくまらせた筆法を鋭く早くはね上げる

- 鸞舞…「九」の2画目や「風」の2画目の折れる部分は、筆先をいったん落ち着かせ、ゆっくり下方向へ移る

- 蛇驚…しんにょう「辶」の右払いは、3か所止まる箇所があり、最後に心をこめて右に払う

- 頽峯…終筆がはねる縦画「亅」は、あまり直線的になりすぎないようにする

- 臨危…左払いは筆先を上に向けながら左に送る

- 拠槁…「女」の1画目や「毎」の3画目の、中で折れて右斜め下に引く部分は軽めに折れること

このような変化自在の書きぶりは 自然の霊妙な働きと同じで、努力して習っても書けるようになるものではない。まことに見識・技術ともに抜群で、心と手がともにのびのびとしていて、気ままな運筆にならず、書くことに必然性をもち、一点一画のなかにも、筆遣いの抑揚・頓挫といった変化をもつような人にしてはじめてなしえるといっていいだろう。

それなのに点や画を積み重ねさえすれば字が出来上がるのだと言って、それこそすぐれた書跡を鑑賞せず、ちっとも習おうとしないで、班超(人名)を引き合いに出しては言いわけし、項籍(人名)を例に出しては自己満足しているなど論外である。筆まかせに墨をぬりたくって形をこしらえあげ〔それで字になったと思い〕、手習いの心得もよく知らずに、線を書く筆運びにも迷いがある。こういったような人が、書を極めた境地を得たいと願い求めるのは、実に見当ちがいではないか。

班超…役所で筆耕(文字を書く仕事)をしていたが、あるとき筆を投げ「立派な男子は戦で活躍し、領地を勝ちとるものだ。こんな仕事は続けていられない」と言った。つまり、もっと偉大な人になるために、文字を書いているひまなんてないということ。

項籍…秦末期の楚の武将。少年の頃、おじに「書は名前を書けさえすれば十分だ。剣は1人の敵を相手にするだけのものだ。万人を相手にする術を学びたい」といった。そこでおじが戦術論を教えてやるととても喜んだ。

しかし、『論語』にもいうように君子が理想を実現するためには、まず人としての根本の道を修めなければならない。楊雄は、「詩を作ることは本質からはずれた重要でないことで、一人前の男のすることではない」といっている。まして微細な筆の毛先に心を溺れさせ、書のような小道に心をうばわれるなんてなおさらするべきではないことである。

とはいっても〔本来遊びごとにすぎない〕囲碁(石で囲んだ領域の広さを競うボードゲーム)もそれに没頭して打つようなら、王坦之のように「坐隠」と称えられるようになり、名誉と利益を求めることをせず悠々自適と釣り糸を垂らしているようなら、今の役職や地位にとどまるか辞職するか、身の振り方を体得しているといわれる。〔囲碁や釣りでさえそうなのだから、まして書の〕効用は、社会の秩序を保つ礼節と人の心を和らげる音楽を盛んにし、神通力を得た仙人にもなぞらえられる妙味を持った書芸術ならば、これら囲碁や釣りの場合など比較にもなるまい。まるで、陶工が土をこねてさまざまな器を作り出してゆき、鋳物師が鑪をつかって熱してとかした金属を型に流し込み、固めて器物をつくるように、創造的なものである。

普通とは違う珍しいことが好きな人は、構成上の多面さをおもしろがり、奥深い妙趣を追求する人は、運筆の緩急・抑揚などの変化における正しい論理を会得しようとする。また、著述家は〔自分で体現しないことを、他人の〕とるに足りない言葉を借り〔論述するに過ぎないことが多いけれども、名品に親しむこの多い〕鑑賞家は美の精華を摂取する。こう考えてくると、書は実に学問真理の行きつく最終地点であり、本当に賢人達人がもとに善を修める根本とするものである。だからつねに名品に心をとめて鑑賞するのは、考えがあってのことなのである。

書芸術が大いに高まった東晋時代の知識人たちは、お互い切磋琢磨して励んでいる。王氏や謝氏(東晋の名族)の一族、郗氏や庾氏一門の人々ともなると特にすぐれ、たとえ絶妙の境地には至っていないにしても、それぞれ書の風趣を会得していた。だが、時代が進めば進んでいくほど、書の道はどんどんと衰えてしまった。そうすると書法を学ぶ者は本当かどうか疑わしい説を聞いても、それをうのみにして他人に伝え、重要でないことを学んで物事の本質でないことばかりを実行するようになったために、過去と現代とは断絶して誰に正しい書法を習ったらよいのか分からなくなってしまった。たとえ書の本質に精通した人がいたとしても、このような世の中にあっては、口を閉じてしまっている。こんなわけでとうとう書を学ぶ人々は根拠とするべき書の基本や伝統のつかみどころがなくて肝心なことを理解できず、名品のすばらしさをただ見るばかりで、どうしたらそのような域にたどりつけるのか悟れなくなってしまった。

こうして、書の構成について長年研究している人がいたとしても、法則を理解するにはほど遠く、楷書を書いても悟れず、草書を習っても迷いを抱くばかりである。かりに、少しは草書がわかる、少しは楷書の法を伝承できたと思っても、それは偏った我流にはまりこんで、自分から真の法則を理解する道を妨げてしまっているのである。こんなことではどうして精神と技法の融和が、たとえば水源を同じにする流れのようであり、いくつもある用筆法も基本は同じで、あたかも同じ幹から出る枝もその向きをちがえるようなものだ、ということを理解できようか。〔名筆家は書風や技法は違っていても、会得している境地の起源は同じなのである。〕

ところで、吏員(公務員)が実務的なものを書くものや、一般の日常処理に使う書体は、行書がもっとも適している。題額や碑文などの公用書体には、やはり楷書が第一である。ところが草書だけ学んで楷書ができなければ、改まったものを書くのに危なっかしいし、楷書はできても草書を学んでいなければ、手紙などの日常文字はこなせない。

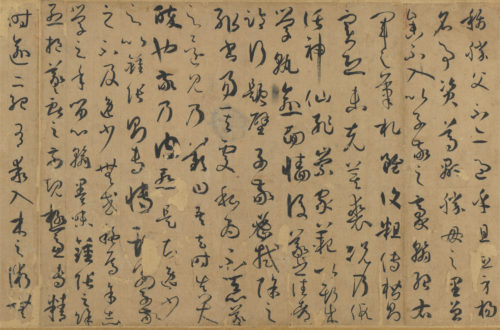

楷書は一点一画が形の本質をなし、筆の運びで感情を表現する。草書は一点一画によって感情を表現するが、筆の運びが形の本質をなす。草書はリズム感がなければ字の態をなさないが、楷書は一点一画を欠いたとしても、一応は文字としての識別が可能である。このように楷書と草書では相関関係は相反するけれども、しかし大筋においては相互に関係しあっている。

だから同じように大篆・小篆に精通し、八分(隷書)を習い、章草(隷書に近い草書)を会得し、飛白(装飾書体)もよく習熟しておくべきである。もし少しでも行きとどかないところがあれば、胡(北の国)と越(南の国)の〔異国の遠い国の風習の〕ようにへだたって〔つまり書の本質から、大きな差が生じて〕しまうだろう。

鍾繇の楷書のすばらしさ、張芝の草書のみごとさは、それぞれ1つの書体を極めて抜群の境地に達したからである。しかし彼らほどになると、張芝は楷書の人ではない〔草書専修の人だ〕けれども、その点画には〔楷書の建設的要素が〕自在に取りまぜられている。鍾繇は草書の人ではない〔楷書専修の人だ〕けれども、〔草書のリズミカルな運筆法が〕縦横に駆使されている。〔それぞれの各書体にも習熟したにちがいあるまい。ところが〕鍾繇と張芝以後の書家になると各書体の書の大事なところを、うまく兼ね合わすことができないのは、才能が遠く及ばないからであり、またひたむきに精進しなくなったからである。

篆書・隷書・草書・章草の字の形は、技法も変化多様であるが、書芸術としての美を成しとげるには、各書体それぞれに特性がある。篆書はまろやかにすることが大事で、隷書は緻密に行きとどかせる必要があり、草書はのびのびと流動性に富むようにするのが大事だし、章草は引きしまって実用的であることが大事である。

〔それぞれの書体の特質をこなした〕そのうえで、きびしさをもたせるにはいきいきとした生気により、穏やかさをもたせるには潤いをもって、躍動させるには強い力を底にもち、節度にかなうためにはゆったりとした上品さを持つことである。こうなってはじめて、書は心の本質に達して、喜怒哀楽の感情を表現できるのである。

四季の変化を観れば、1000年の昔からずっと変わらないものだ。しかし人の一生は青年もすぐに老人になってしまうことを体現すれば、たとえ一生が100年だとしても自然の悠久なのにくらべればほんの一瞬でしかない。ああ、〔人生とははかないものだ。しかし、とはいっても限られた人生において〕書の門をたたくことがなかったら、決して人生の深い境地(自然の心)をうかがい知ることはできないのである。

またときに同じ人が書いても、乖(調子の悪いとき)もあれば合(調子のいいとき)もある。合のときは筆が気持ちよく動くし、乖のときはしぼんで生気がない。その理由を概略すると、それぞれ次の5つの場合が挙げられる。

こころがやわらいで仕事に追われていないときは、合の第1である。感覚が冴え、なにごともすぐ理解できるときは、合の第2である。気候が穏やかで大気に潤いのあるときは、合の第3である。紙と墨がよくなじむときは、合の第4である。ふと書いてみようとする気持ちがおきたときは、合の第5である。

これに反して、あわただしくて身体がだるいときは、乖の第1である。気分が乗らず、気勢のあがらない場合は、乖の第2である。空気が乾燥し太陽が照りつけるときは、乖の第3である。紙と墨がなじまない場合は、乖の第4である。興味がわかず手が重いような場合は、乖の第5である。

以上のような調子の良しあしの分かれ目で作品のでき具合に優劣の差がつく。〔ただし5合のような条件はなかなかこない。だから〕よい時期を待っていることよりも、よい用具用材をそろえるほうがよいし、よい用具用材をそろえるよりも、書作にあたっての気持ちを充実させることの方が大事である。もし乖の5つの条件が同時にあつまってしまったら、思いはふさがれて手は動かないが、合の5つの条件がともに整ったら、こころはゆったりし筆ものびのびする。筆がのびのびすればどんな書でも思いのままになるが、滞ればどうにもしようもない。

→第3篇へつづく…

第3篇 六朝時代からこれまでの書論の評価

『論語』にいうその道の本質を体得した人は、『荘子』でもいうように真理を悟っているため、かえって説明することを忘れてしまって、その要訣を他の者に語ることはほとんどない。一方無理に背伸びして熟達した境地を学ぼうとする者は、昔の賢人の風趣を尊敬して追い求め、その奥義を説明してみるが、どう説明してみてもおおざっぱな説明になってしまう。彼らの述べるところはただ昔の賢人の工夫について立論するだけで、その本質を解き明かしてはいない。そこで私は常識にとらわれず、気ままに自分の理解していることを述べようと思う。どうかして昔の賢人ののこした優れた書法を世にひろめ、器量と見識を備えた将来ある人を導きたいと願うからである。従来の繁雑さや過剰な意見を取り除くことができたら、後の時代の見識があるひとたちで、昔の賢人の名跡を鑑賞して書のこころを見抜ける人がでてくれるであろう。

世間に「筆陣図」という著作がある。その中に執筆法の3つの図が描かれている。しかし図は正確でないし、点画の説明もはっきりしない。最近これがあちこちに広まっているのを見かけるが、もしかしたら王羲之が書いたものなのかもしれない。まだ本当かどうかはっきりわからないが、それでもまあ、初心者の役には立つだろう。この本はもう世間で定番のものであるから、ここにはとりあげない。このほか過去にも緒家の書評評論は多いが、同じ内容に修飾したことばしかない。文章は整っていても、内容は書の道理についてあいまいなものばかりである。今日の評論書も〔同じように見せかけでしっかりした内容のないものだから〕まだここにはとりあげない。

ところで、〔後漢の〕師宜官のような有名人も、いまではただ歴史書の中で称えられるだけだし、〔魏の〕邯鄲淳のような立派な書法も、文献に記されているだけでともにその書跡はみられないのである。〔また後漢の〕崔瑗・杜度から〔宋の〕羊欣・〔梁の〕蕭子雲にいたるまでは、時代も長く、有名な能書家もたくさん出た。その中には、時がたっても名声が不変で、死後もその芸術が高い評価を受ける人もいれば、一方社会的な権勢によって本当の価値以上にもてはやされていても、死後には評判を落としてしまっている場合もある。それに長い年月のうちには、そのどの作品も、湿気や虫食いのせいで損傷していくつかは伝わらなくなってしまうから、現在では秘蔵の名品を探し求めてもほとんどありはしない。たまたまそのような名品に出くわしても、これまためったにお目にかかれないので、優劣の評価ははっきりしないし、細かいランク付けはほとんどできない。その中で現在でも有名で、かつ筆跡の残っているものは、作品の評価をまつまでもなく、その作品自体が優劣を表している。

さてまた、文字が創られたのは、軒轅(黄帝{伝説上の帝王})の時からはじまり、その後、書体は変遷して八種類の書体が使われるようになったのは、嬴正(始皇帝{嬴は秦国の姓、正は始皇帝の名の政治に通じている})の時代からである。文字の歴史は長く、文字の用途は時代とともにますます広範囲になった。ただ、今と昔では〔書体も書風も〕異なり、質朴(飾り気がなく素朴)から華美へとへだたりが生じてきている。もはやこれら八書体は、楷書・行書・草書のように常に習う書体ではないのでこれもまた省略する。

また竜書・蛇書・雲書・垂露篆のたぐいや、亀書・鶴頭書・花書・英芝書のたぐいのものがあるが、それらは対象物をさっと象ったり、あるいはその時々にあらわれた瑞祥を描いたりしたものである。その技巧は文字を書くというより、むしろ絵画にちかく、工夫は書としての条件に欠ける。これもまた書の規範に異なるものであるため、くわしく論じるほどのものではない。

世間に伝わっている王羲之が王献之(その息子)に与えたという「筆勢論」十章なるものは、文章は俗で論理は雑だし、意味も通じず表現もつたない。その内容をくわしくみてみると、絶対に王羲之のものではない。それに王羲之は当時の書人のなかでもとくに高い地位にあり、才能も豊か、人格は繊細で美しく、文章も優雅であって、今日にいたるまで名声はすたれていないし、筆跡もそのまま現存している。王羲之が手紙に書いてある内容を述べる態度を観察してみると、どんなに急いで書いた場合でも、昔の作法にのっとっている。そんな王羲之が書法についての考えを息子に書き残すのに、理論は法にかなっていても、文章はこれほどまでに全くいいかげんに書くということがあるのだろうか。

また「筆勢論」の文中に「王羲之は張伯英とともに学んだ」といっているけれども、これこそ偽物であることをいっそうはっきりさせている。もし漢末の張伯英をさしているなら、東晋の王羲之と時代がまったく接していない。とすると当然晋時代の人で同姓同名のひとがいたと思いたいが、歴史書にみえないのはどうしてだろう。こうみてくると「筆勢論」も正統な著作ではないので、まあ見捨てていいだろう。

→第4篇へつづく…

第4篇 書法技術と王羲之の書について

そもそも、悟りの境地というものは、なかなか説明しにくい。言葉では表現できても、それも文章にして書くことは難しい。しかし、大体おぼろげな状態を輪郭づけて、大すじを文章にする程度ならできるだろう。私がここで述べるのもその程度のことだから、読者は言葉の奥の道理をくみとり、書の優れた境地を会得できるよう願ってやまない。私の論が不完全で言いつくせないところは、将来の見識ある人々に期待し補充してもらいたい。

まず書の基本的技法である執・使・用・転の由来を述べて、まだ運筆技法の基本を理解しない人のために啓発したい。執というのは、筆を時々に応じて深くまたは浅く、長く短くもつ執筆法をいう。言い換えれば、書体や字の大小によって執筆を長短にするたぐいをさす。使とは、縦・横に筆を運筆する呼吸をいう。つまり筆鋒を進めたり引きとどめたりするたぐいのことである。転とは、草書などを書く際に用いるくねくねとまがりくねる執筆法をいう。盤紆〔緩やかな曲線をえがく運筆〕のたぐいである。用とは、一点一画の力の均衡をさす。言い換えれば、一字における立体的な構成の結体法をいう。さらにまたこれら4種類の法を総合して、書法の原理に帰着させ、多くの技法を整理し系列化し、そこから生じるさまざまな妙趣をまぜあわせて、先賢がいままで論じきれなかった点を取り上げ、後の学者のために伝統的書法を啓発し、書の根源をつきつめ、数々の流派を分析してみよう。文章は簡潔に、しかしすじ道はいきとどくようにし、明瞭な文章でわかりやすく、読めばすぐに理解できるようにし、筆を紙の上に下ろせばすらすら書けるようにすることを目標としたい。世間を惑わせるような奇抜な説については私の関わるところではなく知らないので取り上げない。

しかもいま私がここで述べることは、書を学ぶ人の助けとなり、役立つようにつとめている。特に心にとどめておきたいのは王羲之の書だけは、昔も今もほめたたえて習う者が多いことである。王羲之の書ならば、いかにも師法としてよりどころにするのに十分であり、学書の目標としてふさわしい。それは単に古法を会得し現代にも通じているというばかりではない。こめられたその趣も格調も自然の性に深く合致しているからである。だから人々に模写され、年ごとにますます研究者を増加させる結果となったのである。王羲之と前後する名のある人の作品も、多くばらばらになって行方が分からなくなってしまっているが、王羲之ひとりが学ばれたきっかけは、まさにその効力によるものではないか。

〔王羲之の書がなぜこう優れているのか。〕私はこころみにその理由について、見解を述べてみよう。王羲之の作品では、「楽毅論」「黄庭経」「東方朔画讃」「太師箴」「蘭亭集序」「告誓文」のみが世間に伝えられており、楷書・行書の極地をしめす作品である。

「楽毅論」には感情のたかまりが現れている。〔それは楽毅(人名)の忠誠に感動するからであろう。〕

「東方朔画讃」にはめずらしい趣が現れている。〔それは東方朔の画像の讃だからであろう。〕

「黄庭経」は虚無自然の境地に喜びひたっている。〔それは道家の経典を書いたからだろう。〕

「太師箴」は筆遣いの縦横に緊張をはらんでいる。〔それは重い責任のある職についている太師のいましめた文章だからだろう。〕

「蘭亭序」ともなると、思いは世俗をはるかに超えて、精神は超越している。〔それは当時のおおくの賢人たちが集まって上品な楽しみを行ったからであろう。〕

「告誓文」には抑えられた感情の痛ましさがみえる。〔これは政争に敗れて、地位を退く決意を祖先の霊前に告げた文だからであろう。〕

これらは〔陸機の「文賦」に〕いわゆる「楽しいことにあえば笑い、悲しいことを語れば嘆く」ようなものである。〔つまり書くときの感情のが外にあらわれ出るにしたがって、心境が自然に外にあらわれ出るからである。これが王義之の書の優れたところである。〕

書は、かつての琴(楽器)の名人伯牙のようにわが思いを流水によせて、定まらない心持ちを作曲したり、また絵画のようにかの睢・渙〔水の流れる襄邑の地の美事な織物〕に思いをめぐらせて、美しく画作したりするだけのものではない。〔というのは、書はそのまま自己の情性を表現するものだからである。しかし、書の本質が〕直観によって知覚するものであるとはいっても、それでもやはり、心に迷いあれこれ議論するものである。このような人はことさら型を限定したり、また同じ書を習いながら流派の区分をたてる。そんなことではどうして、感動がそのまま言葉になって詩文の形をとり、季節に応じて陽気には伸びやかに陰気には痛ましい気分になるというような王羲之の書の世界、それが、自然の道理にもとづいていることを理解しえようか。天地の深い心を理解できない限り、道理の認識は本質から離れたものとなってしまう。王羲之が到達した境地を探っていくなら、〔万物は変化するものであり、自然と同一の人の心もまた次々と変化し、感情にもとづく表現も変化多様なのであるから、〕どうして限定された狭い枠に分類されることがあろうか、あるはずがない。

→第5篇へつづく…

第5篇 書表現の基盤と段階

さてまた、運筆の方法は、各人がそれぞれ自分で工夫するものだが、その際にも書の規範として何らかの手本が目の前におかれる。その手本を臨書して習うのに少しでも筆遣いがくるうと、まるでかけ離れたものになっていまう。しかし、臨書のコツを理解すれば、どのような書でもうまくいくことができるだろう。だからできるだけ細やかな心くばりをし、練習に励まなければならない。もし運筆が熟練しきり、書法が胸中にうかぶようになれば、筆は自然とゆったり動き、心の中の思いが先だって筆はそのあとについてくるし、何のこだわりもなく、筆はいきいきと動き心は空高く飛びはねる境地に至るだろう。その境地は、あたかもあの計理の達人桑弘羊がどんな先々の経済に関しても予測できたように、またかの牛を解体する名人庖丁が牛を牛の姿としてとらえなくなったように、書も境地に達すると、作為的でなく自然でいて、しかも法にかなうようになるのと同じであろう。

かつて、もの好きな人がいて、私に書を習いたいと言いだした。そこで私は、重要な点を列挙して順序にしたがって指導した。すると、その人は心に悟ることができ、手は自由に動くようになり『荘子』にいう「概念的な理解を超越した悟りの境地」に達した。これは一例にすぎないが、こうした人はたとえまだすべての技法をマスターできていないとしても、いつかはきっと書の本質にいきつくことができるに違いない。

ところで、思索によって書の規範を理解している点では、若者は老人に及ばない。一方、手本を使った学習によって書法を習得することにおいては、老人は若者に及ばない。思索は年をとるにつれて深まるけれども、手本による学習こそは若い時代に励んでおくべきである。学びつづける過程には、およそ3つの時期がある。その時期ごとに切りかえてそれぞれの段階を極めていく。ます、初期の点画の配置や構成を学ぶような段階には、ひたすら素直に正しく書くように心がける。素直に正しく書けるようになったら、できるかぎり強く奔放に、個性に富むように書くことを追求する〔中期がこれである〕。そして強く奔放に書けるようになれば、ふたたび素直に正しく書くようにもどってくる。初期〔つまり初めの素直に正しく書く段階〕では「まだとても駄目だ」と思うが、〔強く奔放に書く段階の〕中期には「人より上手だ」と思うようになる。〔こうした時期を経て〕その後はじめて書の本質を悟った境地に行きつく。〔この後期の正しく整えて書く段階を極めるのは簡単なことではないが〕すべてに精通した最後の状態になってこそ、人も書も完成する。

孔子(論語で有名な思想家)は「50歳になって天が自分に下した使命をさとり、70歳になった自分は心のままに行動しても人の道から外れることがなくなった」という。書においても、前に言った素直に正しく書く段階から強く奔放に書く段階を経て、また素直に正しく書くという心境に到達することで、書の本質を体得することができると思う。このことはまるで、昔のある賢人が「よく考えてから行動すれば、まちがいなく」、「時期をよく見定めてから言葉にだせば道理にかなっている」と言うのと同じ境地である。

こういうわけで、王羲之の書も、晩年にすばらしい作品が多いのは、当然若いころより思慮深く書の本質を悟り、気持ちもなごんで、激しく怒ったり荒々しくなったりしなくなり、しかも人格が自然と完成してきたからであろう。しかし、こうした王羲之にくらべると息子の王献之以降の人たちは、むやみに力がみかえり、気取って形や構成をつくろうっている。それらの人は、筆法が単に劣っているということだけではない。芸術ではもっとも重要な、つまりは精神性においてもかけ離れているのである。

また、人によっては、自分の作品をあえてあまり良い作品ではないとへりくだる人もいれば、自分の作品を自慢する人もいる。自分の作品に満足する人は、才能の限界にいきついてしまったのだから、成長の道を絶ってしまった人である。自分の作品を悪くへりくだるひとは、自分には才能がないとくじけてしまう人ではあるけれども、まだきっと書の本質にたどり着く可能性がある。まあ、学んでもあまり上達しない人もいるだろうが、学ぼうとしないで上達する者は決していない。これは日常の具体的なことがらを思い浮かべればわかることだろう。

しかしながら、書の剛柔虚実といったものは変化多様であり、その趣もさまざまである。ある場合には、剛・軟といった相反する要素を組み合わせてをで統一するとおもえば、あるときには力をこめたり奔放にしたりして書風を区別する。さらりとゆったりして、しかも内面には筋骨を組み込んだものがある一方、ぎざぎざと外に鋭い穂先のさばきの見事さを示しているものもある。だから古人のいろいろな書を観察する場合にはとても細かく見なければならないし、臨書するときには、その筆跡の全体の形に似るように心がけなければならない。まして、臨模しても似せることができず、観察も細かくできず、文字の形はすき間だらけで、形にしまりがないような学習の仕方をするのは、言うまでもなく良くないことだ。水の中を躍る竜のような線であると彼らが自負しても、ちっとも美しさはないし、老婆が身のほどにもなく、後世の美女・西施(春秋時代の越国の美女)をまねて井戸をのぞいた昔話は、身の程知らずで不快であることは多くの人が聞き知っている。こうした思いあがった者が、自分の書をたとえ王羲之・王献之に匹敵すると言ったり、鍾繇・張芝の書をつまらないとこじつけても、どうして現代の見識がある人の目をくらまし、後世の批評家の口をふさぐことができようか。古人の書を慕って習おうとする者たちは、とくにこのような態度を慎むべきである。

また、まだゆっくりと運筆するコツをつかめていないのに、ひたすら強く速く書こうとしたり、速く運筆することもできないのに、かえって遅く重く書こうとしたりする者がいる。速い運筆は自然な趣をもたせるきっかけをつくるものであり、ゆっくりとした運筆はじっくり鑑賞にたえる趣をかもしだすための筆法である。したがって、速く書くコツを会得した人が速い運筆とは逆にゆっくり書こうと意識するならば、将来的には書の美を会得する方向にむかうだろうが、はじめからゆっくりとした運筆ばかり練習していると、ついには書の美の本質からそれてしまうだろう。速く書けるのに速く書かないことが、いわゆるゆっくりと運筆するコツをつかめたというのであり、ゆっくり書くことからはじまってゆっくり書くことに終わるのはコツをつかめたとはいわないから、深い趣をかもし出す方法とは言えないのである。あの琴の名人嵇康がいうように「心はのどかに手はすばやく」というようでなければ、このゆっくり書いたり速く書いたりするコツの両方を身につけるのは難しい。

たとえ多くのすぐれた技法を身につけていたとしても、〔書に骨格が備わらなければ完善ではないから〕骨気(文字の骨格)をもたせるように心がけるべきである。骨気が備わったら、遒潤(潤い、骨の周りの肉にあたる)を加えるべきである。冬における松柏(一年中葉の緑を保っている木)に例えればまるで枝を四方に張って、霜や雪をしのいでさらにがっしりとし、春には花が咲き葉が茂って、雲や日が照り映えているようになる。ただしかし、もし骨気だけが強く、遒潤さに欠けるようになると、それはまるで枯れた切り株が断崖にかかり、大きな石が道をふさいでいるようなものである。けれどもこうした書はつややかな美しさに欠けてはいるけれども、骨格を備えているのでかたちの本質は備わっている。これとは反対に遒潤さが強く、骨気が劣っている書は、まるで、あの芳林園の美しい花が、地面に落ちてむなしく照り輝いて頼りなく、蘭池にただよう浮草のように、いたずらに青々として寄る辺がないのと同じである。骨気と遒潤のどちらか一方をこなすことは簡単であっても、両方を兼ね備えて最善を極めることは簡単ではないことが理解であきるであろう。

書を学ぶにあたっては、だれか1人を師として学んでも、学ぶ人ごとに変化していろいろな書風をつくり上げる。学ぶ人の個性のちがいによって、書風もちがってくるのだ。誠実な人は型にしばられる欠点がある。おおざっぱな人は基本的な書法を失う。穏やかすぎる人は軟弱でゆったりしすぎることがある。せっかちな人は落ち着かない。警戒心の強い人は歯切れが悪い。のろまな人はにぶい。軽々しくて気持ちにゆとりがない人は事務的な書になってしまう。これらはどれも独学者の偏ったたしなみによって書の本質からずれてしまったものである。

『周易』に、「自然の運行を観察して時の変化を明らかにし、人文現象を観察して天下の人々を教化育成するべきである」と言っている。自然の道理を筆墨によって具象化する書の趣が、「自分の身近な体験からくみ取ってゆく」ものであってみれば、なおさらである。もしまだ運筆が未熟で、技術が熟達していなくても、波のように躍動する筆の動きは、すでに心の奥底から現れているのである。したがって書を学ぶ者は積極的に広く点画の本来のすがたに精通し、普遍的な理法を探求して、虫書・篆書〔のような古体文字〕や、草書・楷書〔のような通常通行書体〕を十二分にこなさなければならない。〔これを例えるならば〕5書体(篆・隷・楷・行・草)の併用を体得すれば、変化ある数々の形が生まれ、八音(8種類の楽器のことをさすが、ここでは「5書体」の対語で筆意に例えたもの)が次々にかなでられ〔新しいハーモニーが〕形づくられるように〔いろいろな種類の書体や筆意を融合させることができたなら、それこそその書は人の心に〕、無限の感動を与えるであろう。

点画に関しては、数多くの点画を並べひいてもその字形はそれぞれ違いがあり、1つの点画は1字の基準をなし、1字はそこで作品全体の基準となり、部分的には互いに異なっていても他の部分のさまたげにはならず(点画それぞれに違いはあるが、全体としては調和しているという意味)、調和しているが混ざり合わず、また、遅く書いてもすべての部分が遅いというわけではなく、さらさらと速く書いてもいつも速い運筆だというわけでなく、墨が枯れてきたかと思うと潤いをもち、濃い墨がつやっぽく美しいかと思うと枯れて渋い趣となり、方・円・曲・直(書の法則)の法則性から逸脱し、いま形を現したかと思うとすぐくらまし、あるいは勢いが進み、あるいは内へこもって、運筆の変化にって姿態の変様のかぎりを筆先に集中させ、感情の調子を紙の上に表現して、心のままに手が動き、書の法則性から無心になるような境地に達したならば、王羲之・王献之の書法に反しても悪くはないし、鍾繇・張芝の書法と違っていても、やはりすばらしい書であるということができよう。

以上のことを例えてみれば、かの絳樹・青琴〔のような美人〕は、容姿はちがっていても、どちらも美しいし、随珠・和璧〔のような珍宝〕は、材質は違っていても、美しいことに変わりはないのと同じである。だから鶴を彫刻したり竜を描いたりししたものが、実物の鶴や竜に似ていないからといってちっとも恥じることはない。〔それは彫刻にしても絵画にしても、模写だけが本当の目的でないのだから。したがって、『荘子』にいうように、魚や兎をとるのに漁具や罠は必要であっても〕魚や兎を手に入れてしまったら、捕獲する手段としての漁具や罠はもういらなくなる。〔これと同じように、書の学習に規範は手がかりとして必要であっても、筆法を身につけたあとは、規範にこだわる必要はない。〕

第6篇 書の妙境と批判

こんな言葉がある。「家に南威(古代の美女の名)のような美人をめとっていてはじめて、善良で立派な女性について論じることができ、竜泉(楚の宝剣)のような名剣を所有してはじめて、剣の切れ味について論じることができるのだ」と。〔同じように、書に精通してはじめて、書を品評する資格をもてるのであって、『周易』にもいっているように〕物事を語るときに自分の分際(身のほど)を越えると、その言葉はかえってはずかしめを招くであろう。

以前私は、工夫をこらしてとても満足のいく作品を書けたときがあった。その作品を世間で鑑識眼を称賛されている人と会うたびにこの作品を見せたが、彼らはその作中のよい所にはいっさい目をとめず、かえって失敗したところを称賛された。このような人は、本当に見る目があったのではなく、耳にしている知識だけをうのみにしているだけである。その中には、年齢や官職の地位で自分を誇り、人を見下して軽々しくけなしつけてしまう者もいる。〔こうした人たちはその作品を見ているのではなく、人を見ているのである〕。そこで私はその作品にりっぱな表装をして、古めかしい名品のような題名を添えてみた。すると、おまえら方は前とは態度がうってかわり、無知なやからまでが相槌をうち、競って筆先のちょっとした技を褒めはしても、筆法のあやまりを批評する者はほとんどいなかった。

〔以上は、真の鑑識はとても難しいという私の体験した例であるが〕これはまるで、かの恵侯が〔王羲之と王献之の書を収蔵したものの、2人の名声に目をくらまされ、〕偽物を大切にしていたのと同じであり、葉公が〔竜の画を好んだものの、実際に竜が目の前に現れたら〕、本物におじけづいて逃げ出したという話に似ている。こうしたことから考えてみると、かの琴の名人・伯牙が、〔彼の音楽を真に理解した鍾子期の死後、二度と〕琴を弾かなかったという話は、なるほど当然のことだと納得させられる。

そもそも、〔音色の真を聞きわける〕蔡邕が鑑賞をまちがえなかったという話、〔馬のよしあしを見分ける名人の〕孫陽がそうやすやすと鑑定しなかったという話も、彼らの奥深い鑑識力が本質を見とおせたから、耳や目という感覚だけにとらわれなかったのである。もしも、かまどではじける桐の木の美しい音を聞いたとき、蔡邕でなく、並の耳をもった人でもすばらしい響きだと気づき、名馬が馬小屋に飼われているのを見て、ふつうの鑑識眼しかない人にも千里の馬だとわかったとしたら、蔡邕がをほめたたえる必要もなければ、王良や伯楽(ともに馬のよしあしを見分けるのにすぐれていた人)も敬われるこのはないのである。

蔡邕の逸話に、炊飯に桐の木をくべている者がいる。蔡邕はそのはじける音を耳にし、良木にちがいないと思い、燃えかけの桐材をつかって琴を作った。その琴は実によい音色が出たという。

老婆は、王羲之が売り物の扇に書したことを、もう商品にならないとはじめは恨んでいたが、その扇が高く売れたから、もう一度書いてほしいと後には頼んだという話や、王羲之の弟子が机に書いてもらったその書を、父親に削られてしまって子は悔しがったというような逸話も、また書の価値を理解できるかできないかの違いを示すいい例である。

「一人前の人間は、自分を理解されない時には志を無理に通そうとはせず、身を屈しているが、自分の本当の価値を理解してくれた時にはのびのびと力を出すものである」というではないか。そのように書のわからない人は、もともと価値を見分ける能力のない人で、相手にならないのだから、いまさら不思議がらなくていい。

だからこそ『荘子』も、「朝にでてその日のうちに枯れるきのこは一日の変化を知らず、夏の蝉は一年の四季の変化を知らない」と言っているのだし、老子も「つまらぬ男は、根拠のある事実を聞くと笑いとばす。彼らに笑われないようなことは、真理とするに十分でない」といっているのである。まさにそのとおりで、また荘子がいうように、はかない命しかもたない夏の虫に冬の氷を知らないからといってとがめたててみたところでなにも変わらない。〔書の本当の境地が理解できていないからといって、その人を責めたてても、いまさらどうしようもないのである。〕

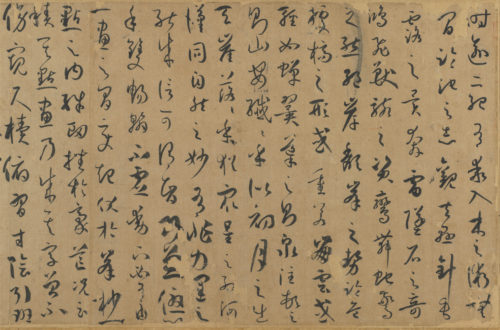

抜語 「書譜」にかける想い

漢・魏の時代からこのかた、書を論評したものは多い。しかしそれは良いものと悪いものが入りまじり、また内容が整理されていない。ある人は昔の説をとってきて述べるだけで、結局は古い説のままである。またある人は新しい説を考えてみたものの、〔深い研究にによって考察されたものではないから〕ちっとも後の時代に役立たない。ただいたずらに繁雑なことをますます繁雑にし、誰も論述しないところは、いまだに不足したままにしてしまっている。

いまここに私の見解を述べて6編とし、これを上下の2巻にまとめた。書の技法に関する考えを順序だてて述べ、これを『書譜』と名づける。私の願いは、一族の弟子たちがこの内容を規範として広めてくれて、天下の有識者で、私の見解を本当に理解してくださる人が、あるいは目を通してくださることにある。体得したことを秘密にしておくようなやり方は、私の好まないところである。