盛唐時代の顔真卿は、東晋時代の王羲之とともに歴代の能書家の中の双璧とされています。

顔真卿の楷書は、独自性を強く打ち出した豪快な書風で、楷書の表現に大きな変革をもたらしました。

初唐の三大家(欧陽詢・虞世南・褚遂良)に顔真卿を加えて「唐の四大家」といわれます。

今回は、顔真卿とはどんな人だったのか、彼の書風について解説していきます。

また、顔真卿の正しい書き方にについて知りたい方は「顔勤礼碑について解説【特徴・書き方】【顔真卿の楷書】」をチェックしましょう。

書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!

SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。

添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。

\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/

顔真卿の概要

顔真卿は唐時代の景龍3年(709)に生まれ、785年まで生きた人です。

書道に優れた人物で、初唐の三大家(欧陽詢・虞世南・褚遂良)に顔真卿を加えて「唐の四大家」といわれます。

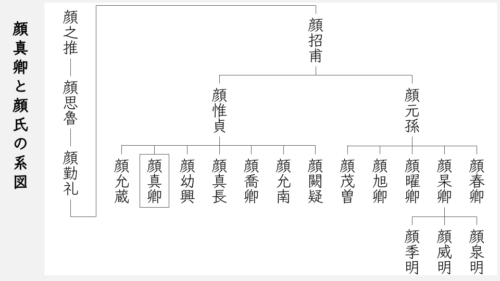

顔真卿の家柄

家もともとは春秋戦国時代魯国に仕えた重臣の家柄で、学者を多く出した名門です。

また、顔真卿の家系には彼意外に有名な能書家が大勢います。

その祖先は儒教の祖・孔子の弟子顔回(字は子淵)であるといいます。

顔家の原籍は本来琅邪臨沂(山東省)ですが、4世紀初めに晋の南渡とともに江南に移り、のち5世の祖、顔之推(『顔氏家訓』の著者)が北斉に仕えてからはずっと長安に住んでいました。

その孫の顔師古は唐時代初期の有名な学者であり、顔師古の弟が顔勤礼、顔勤礼の子が顔昭甫、その子の元孫は『干禄字書』を著作し、顔真卿が石に刻しで後世に伝えています。元孫の弟惟貞がすなわち顔真卿の父で、惟貞には多くの子があり、顔真卿は第6子でした。

顔真卿の血統は曾祖父・顔勤礼以来、能書家ぞろいで、勤礼は篆籀書法に巧みで、祖父昭甫、父惟貞も草隷が巧みであったといわれています。学家に生まれた顔真卿は、早く父を失ったので、伯父元孫および兄の允南から教育を受けたそうで、少壮より書道を能くし、博学で辞章に優れていたといいます。

顔真卿は30歳のころ、長安、洛陽において草書の名人張旭の弟子となり楷書の筆法を学びました。

顔真卿の書は、楷書の中に隷書の書法を交えたり、草書の中に篆書を交えたりしながら、骨力を加えて妙味を成しています。

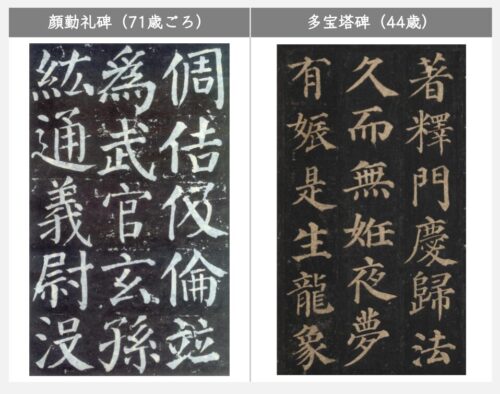

顔真卿の楷書作品

多宝塔碑(44歳)、東方朔画賛碑(46歳)、謁金天王紙祠題記(50歳)、鮮于氏離堆記(54歳)、臧懐恪神道碑(55歳)、郭氏家廟碑(56歳)、逍遥楼三大字(62歳)、麻姑仙壇記(63歳)、大唐中興頌(63歳)、宋璟碑(64歳)、八関斎会報徳記(64歳)、元結碑(65歳)、干禄字書(66歳)、李玄靖碑(69歳)、顔勤礼碑(71歳頃)、顔氏家廟碑(72歳)、建中告身帖・法帖類。

早期の多宝塔碑などは一点一画に力をこめ、もっとも整斉、平正な姿を示し、やがて中年から横画の力を抜いて軽めに書き、縦画を強めて均衡を保ち、晩年になると内に力強さを秘めながらも、筆は円く、柔らかみを増しています。

しかし、どれも一貫して向勢の構えで力強く、剛直というものを感じさせる作品ばかりです。

顔真卿、波乱の人生

代々重臣の家柄で貴族でしたが、顔真卿が生まれたころは貴族とは名ばかりで、大変貧乏でした。

早くに父を亡くした顔真卿は、よく勉強をして、開元22年(734)26歳で科挙(官僚登用試験)に合格して進士となります。

官界においては、剛直な性格が相容れられなくて、当時の政府要人からは融通のきかない頑固者と思われていたようです。そのため、しばしば地方に左遷されることもある人生でした。

以下、顔真卿の人生について詳しく紹介します。

顔真卿のおいたち

中国唐時代709年(景龍3年)、顔真卿は当時の都・長安(陝西省)に生まれました。

3歳の時に父を失った顔真卿は、母の殷夫人に育てられました。

殷家もまた、殷令名、殷仲容といった能書を輩出した名門で、顔家と殷家とは5代にわたって婚姻を結んできました。

顔真卿は幼いころから両家の優れた教育を受け、文章をよくし、とりわけ書に巧みでした。

エリート官僚としての出発 ~44歳

734年(開元22年)、顔真卿は26歳で科挙(官僚登用試験)に合格します。2年後にはさらなる試験を受け、736年(開元24年)には史部の選考試験で優秀な成績を挙げ、朝散郎(文散官の1つ)と秘書省著作局校正郎(図書の管理官)を授けられます。

742年(天宝元年)9月、顔真卿は扶風郡太守の崔琇の推薦により、宮殿で開催される「博学文詞秀逸」の考試にのぞみ合格し、これによって京兆醴泉県尉を授けられます。

746年(天宝5年)4月には、黜陟使(人事官)・戸部侍郎(財務次官)であった王錤の推薦により、長安県尉となります。さらに、翌年には監察御史に遷りました。監察御史は朝廷の御史台に属し、全国の郡県を巡視し、地方行政に目を光らせる重要な役目です。時に36歳でした。

たびかさなる左遷 45~

顔真卿は唐王朝に対して非常に忠誠心を持ち、きわめて頑固な性格でした。しかし、当時の朝廷では上官に気に入られないと、なかなか出世できません。

順調に官途を歩むかに見えた顔真卿でしたが、相手が誰であっても遠慮することなく正論を貫く剛直な性格は上司にとって鬱陶しくもあり、この後、上司に嫌われるたび、地方へ飛ばされる生活をくり返すこととなります。

以下は左遷の時期や原因について詳しく紹介します。

1度目の左遷

753年(天宝12年)、45歳の顔真卿は、宰相の楊国忠に憎まれ、平原(山東省徳県)太守に左遷させられてしまいます。

権勢をほしいままにせんとする楊国忠が邪魔者を地方に追いやったとの説が有力で、顔真卿もその頑固な性格をきらって遠ざけられたと考えられます。

顔真卿は時として「顔平原」と称されることがありますが、この官職名からきています。

【安史の乱】左遷先での活躍

顔真卿は武将としても活躍した人物です。

安禄山が安史の乱(755年)を起こした時、左遷された先の平原太守として安禄山の軍と交戦しました。

玄宗皇帝の時代は盛唐と呼ばれ、唐時代のなかでも文化が大きく発展した時期ですが、晩年になって皇帝の妻の楊貴妃を寵愛しすぎたため、度が過ぎた生活を送るうちに国家の規律が乱れ始め、ついに安史の乱を呼び起こすことになります。

安史の乱において、顔真卿は従兄の顔杲卿とともに義軍を率いて奮闘しました。

顔真卿の役割は、

勇敢に戦うことによって安禄山側になびいた河北諸国を朝廷に向き直させること、

禄山軍を背後から攻めて長安への進軍を阻害すること、

さらに范陽にある禄山軍の南方への進軍を阻むことなど多くありました。

結果、顔真卿が担当した平原は持ちこたえ、反乱軍の南方への進出を食い止めることに成功します。顔真卿らの活躍により、唐王朝の命脈はかろうじて保たれたのです。

朝廷復帰後すぐに2回目の左遷

757年(至徳2年)、王朝軍は長安を奪回。粛宗に認められて49歳の顔真卿は憲部尚書(行政執行機関の部の長官)に任命されたものの、当時の宰相に逆らって、馮翊(陝西省大茘県)太守に左遷されました。

隋・唐時代、国政の担当する最高機関として、詔勅を起草する「中書省」、詔勅の審議にあたる「門下省」、行政執行機関の「尚書省」が組織されました。

「尚書省」は「吏部」「戸部」「礼部」「兵部」「刑部」「工部」の「六部」で構成され、各部の長官を尚書、字間を次郎と呼びます。

吏部は文官の人事、戸部は財政、礼部は祭祀と教育、兵部は軍事と武官の人事、刑部は司法、工部は土木を担当しました。これらの任には、科挙の試験に合格した者が登用されます。

3度目の左遷

その後も地方での勤務が続き、760年(乾元3年)52歳で刑部侍郎として朝廷に戻されます。2年ぶりの朝廷でしたが、またすぐ数か月で蓬州(四川省蓬安県)長史に左遷されてしまいました。

当時、政府では宦官の李輔国が実権を握っていました。李輔国は玄宗(唐の第9代皇帝)に対して警戒心を抱いており、そんな中で、玄宗を興慶宮(南内)から西内に封じ込もうとした際、顔真卿が多くの官を率いて見舞いに行きます。これに怒った李輔国が意図的に、顔真卿を遠ざけたのです。

2年ぶりの中央復帰

粛宗(唐の第10代皇帝)を失ったことで李輔国の発言力が弱くなり、ほどなく李輔国は宮廷外に追放されます。

代宗(唐の第11代皇帝)の762年(宝応元年)12月、54歳の顔真卿は戸部侍郎となり、銀青光禄大夫と上桂国(武官の最高の名誉職)が加えられました。

おおよそ2年ぶりの中央復帰でした。

4度目の左遷

永泰2年(766)58歳の顔真卿は宰相の元載と衝突します。

元載の意見に対し反論した顔真卿は多くの賛同者を得ましたが、元載からは深い恨みを買ってしまします。

こうして、顔真卿は峡州別駕に降格し、長安をあとにしました。峡州は現在の湖北省宜昌、別駕は長史の補佐役で、実権のない小官です。

心に翰墨に寄せて

ここまでたびかさなる左遷について詳しく紹介してきました。

58歳の左遷から10年ほどあとの69歳のときに中央に返り咲くこととなるのですが、この10年ほどの間に、顔真卿は道教や仏教に心を傾け、隠逸を楽しみ、悠然と自然を愛で、文士たちと交わりました。

現存する顔真卿の書は、この時期の作品が圧倒的におおく、寺院や仙檀の筆跡を訪ねては修復に努め、その題記を自ら選書して石碑をたてさせました。

姦臣盧杞(ろき)に憎まれて 69~77歳

各地方官を転々として友人との交友を楽しむうち、顔真卿は大暦12年(777)8月25日に朝廷より刑部尚書に任命され、12年ぶりの中央復帰を果たします。69歳のことでした。

翌年、大暦13年(778)3月に吏部尚書(人事をつかさどる)に改められ、顔真卿の存在感はますます高まります。

しかし、宰相の盧杞が専権を握り国務を行うようになると、顔真卿を疎んじ、顔真卿は皇太子の教育係である太子太師に改めれます。官職上は昇進ですが、政権とは遠くなってしまいました。

ちょうどこのころ、各地の辺境を警備する節度使たちが力を持ち始め、王と称し、唐王朝に独立を宣言しました。

そのなかの1人李希烈は、根拠地の蔡州(河南省汝南県)から北上し、本陣を汝州(河南省臨汝県)に遷しました。長安の東450㎞ほどの地点です。

783年(建中4年)、この李希烈が反乱を起こしたとき、盧杞にうとまれていた顔真卿(当時75歳)は、行けば殺されるのが分かりながら、李希烈の軍に赴いて李希烈を説得せよとの勅命が下されます。官僚たちは色を失い、家族や知人は病と称して辞退するよう勧めましたが、顔真卿は勅命を避けることはできないと答えて出発しました。

李希烈も顔真卿が勇敢なことはよく知っていたので、何とか味方にしようと思いますが、顔真卿は頑として動じず、やがて蔡州の龍興寺に幽閉されてしまいます。

そのころ、王朝軍は李希烈の弟李希倩を処刑しました。これを聞いた李希烈は怒り心頭に発し、部下を蔡州に派遣し、龍興寺の柏樹の下で顔真卿を縊殺しました。

時に758年(貞元元年)8月13日、享年は77歳でした。

顔真卿の書風

顔真卿は波乱にとんだ人生を送りますが、王羲之の書風を、顔法と言われる書体で一変させました。

篆籀書法

篆籀とは漢代以前の古い字体である篆書(大篆、小篆)をさします。

顔真卿の家系は代々篆籀や、隷書のくずし形である草隷を得意としました。

蔵鋒用筆の線質や、いたる所にみられる、篆書を基礎とした異体字の使用は、能書家が多い家系である顔家の家学や六朝書の影響でしょう。

楷書に篆書の点画を組み入れることで、字体に古格を保つようにしました。

蚕頭燕尾

顔真卿の楷書の特徴は、「蚕頭燕尾」と言われています。また、「顔法」とも呼ばれます。

「蚕頭燕尾」という呼び方は、米芾『海岳名言』、『宣和書譜』などでされています。

明朝体の活字などにもこの顔真卿の楷書の特徴が取り入れられています。

蚕頭とは、顔真卿の起筆(始筆)が角をなくして丸くおおきくなり、まるで蚕など、いも虫の頭のようであることをいっています。

また、燕尾とは右払いの筆先が、燕の尾のように2つに分かれる先が細く長く伸びている書き方を指します。

起筆を逆筆(たとえば横画を起筆するとき、一度右から左へ入ること)にして紙の奥深くへ打ち込めば、蚕頭が誕生します。

また、打ち込んだ力から反発する力を加えたまま送筆し、終筆で再び抑え込み、抑え込んだ力に反発して跳ね返ってくる力に従いながら払えば、細く長い燕尾が描きだされます。

このような独特の書法は、彼の独創という人もいますが、その用筆は彼の先祖に能書が多く、彼らが篆書をよくした影響によるものと思われます。

顔真卿は後継者に恵まれた

ここまで顔真卿の人生について解説し、彼の書風についても解説してきました。

顔真卿の書が晩唐期にかけて流行した理由として、柳公権という素晴らしい後継者に恵まれたからでもあります。

ぜひ柳公権についても調べてみてください。

顔真卿の書道史的位置

顔真卿は後世、革新的書風の先駆者として、王羲之と並ぶ二大流派と評価されています。

王羲之の系統の書風は永く貴族階級にもてはやされていただけに、十分に洗練された美しさをもっていましたが、しかしその反面、単なる見た目だけの美におちいる嫌いがありました。

そこで王羲之の典型に反して新しい書風を書こうをする気運が起こり、顔真卿の書風が盛り上がりました。

新書風の気運

王羲之の典型に反して新しい書風を書こうをする気運が起こります。

これはすでに顔真卿より先輩の張旭によって開かれ、彼は酒気を帯び、人を驚かすような方法で、狂草と呼ばれる奇抜奔放な草書をはじめました。

顔真卿は30歳のころ、長安、洛陽において草書の名人張旭の弟子となりました。

張旭の影響を受け、王羲之の典型から脱却して独自の書風を打ち立て、楷書の中に隷書の書法を交えたり、草書の中に篆書を交えたりしながら、骨力を加えて妙味を成しています。

顔真卿の書風の流行

顔真卿の書は、今でこそすばらしい書という評価がなされていますが、本人が生きていた唐時代から死後300年後、宋時代後半ぐらいまではあまり評価されていませんでした。それどころか悪くいう人たちもいたようです。

マイナスな評価をしている人もおり、五代の李後主などは、「顔真卿をもって晋唐の古法の破壊者であるとし、その以後、晩唐まで正しい書法が絶えてしまった」といっています。また、宋初の淳化閣帖は王羲之、その子供たちを中心に編集したため、顔真卿の書跡を入れていません。

つまり、顔真卿の書風は北宋初期まではさほどの評価を得ておらず、彼の書を尊敬する者は少なかったと考えられます。

宋の三大家の1人・米芾も、顔真卿の書を「悪札の書」と罵っており、俗調に陥るおそれがあることを警戒しています。

顔真卿の書は、王羲之を最上のものとする人々から見れば不愉快なものだったのでしょう。

しかし、社会的に変革の機運がでてきたときですから、芸術でも革新的な動きが出てきます。それは書道でも同じでした。

革新運動の中で復古的な動きも出てきて、篆書や隷書を書こうとする人たちが出てきました。そんな時に顔真卿の書が多くの人から支持をされたのは、彼の書も立派だったからというのもありますが、それに加えて、彼の人格が尊敬されたからです。

顔真卿の死後約300年後、米芾と同じ宋時代の文人、蘇軾・黄庭堅らは顔真卿の書を好んで学びました。また清時代では、銭澧・王鳴盛・何紹基・翁同龢・楊守敬と数多い書道家が顔真卿を追っています。

顔真卿は王羲之以来の第一人者として尊重され、今に至るまで長くその人物と書風が愛され、手本としても多くの支持を受けています。

顔真卿の日本への影響

日本においても顔真卿の書風を追った人は少なくありません。

古くは、空海の文字に顔真卿の行書の味わいが流れています。中国・唐へ渡った際に当時流行していた顔真卿の書風を学んできたと考えられています。

さらに幕末の佐久間象山の行書、明治の長三洲も顔真卿風で知られますが、その門人の日高秩父は、国定教科書を顔真卿風で書いています。

そのほか、東京の日暮里本行寺の門標は見事な顔真卿風の楷書で書かれています。