顔真卿と言えば数多くの碑石に残っている謹厳な楷書ですが、それらは顔真卿の公的な場における表向きの書です。

彼の人間性を直接に伝えるものは、草稿として自分の思いを率直に書き連ねた「祭姪文稿」「祭伯文稿」「争坐位文稿」のいわゆる「三稿」があります。

本記事では、そのなかでも唯一真跡が現存している「祭姪文稿」について解説していきます。

書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!

SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。

添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。

\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/

祭姪文稿について

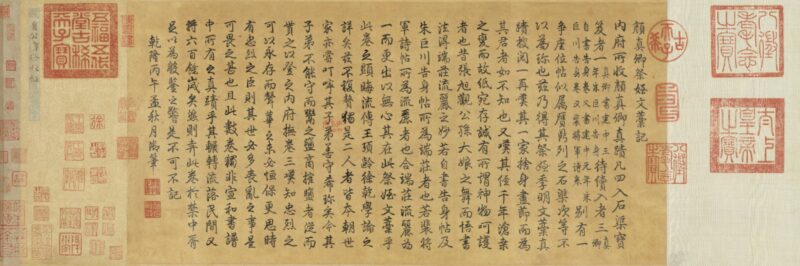

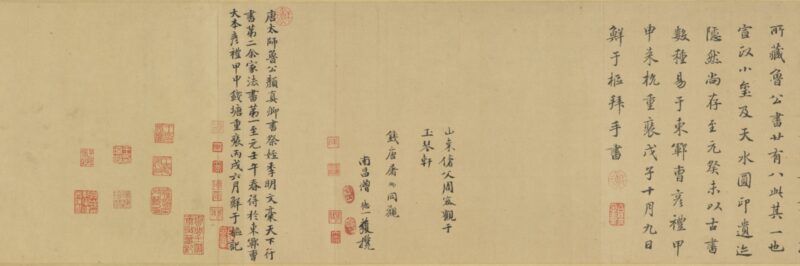

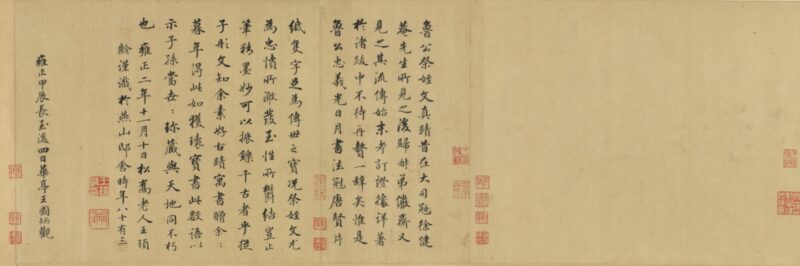

祭姪文稿は、全長約600㎝の巻子装です。

そのうち本幅は28.8×77.0㎝です。

内容は、758年(乾元元年)に、いわゆる安史の乱で殺された甥の顔季明の霊に捧げた祭文です。

作品の前後いたるところに収蔵印が押されています。

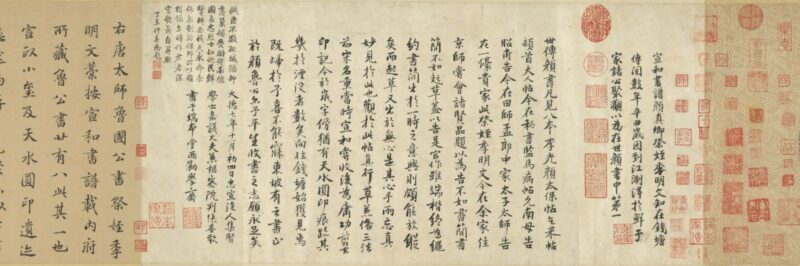

元の鮮于樞の至元25年(1288)跋から、清の乾隆52年(1787)の乾隆御跋にいたる13家の跋文と観記が入れられています。

現在は台北故宮博物院に蔵されています。

祭姪文稿の内容

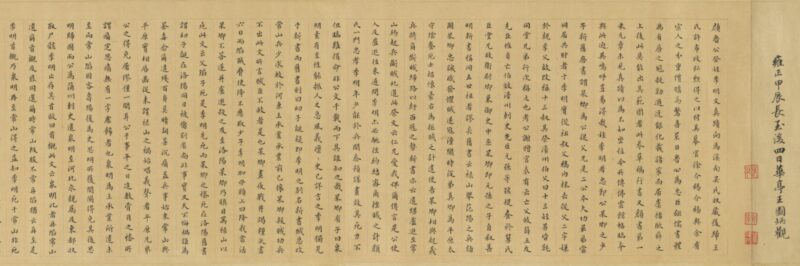

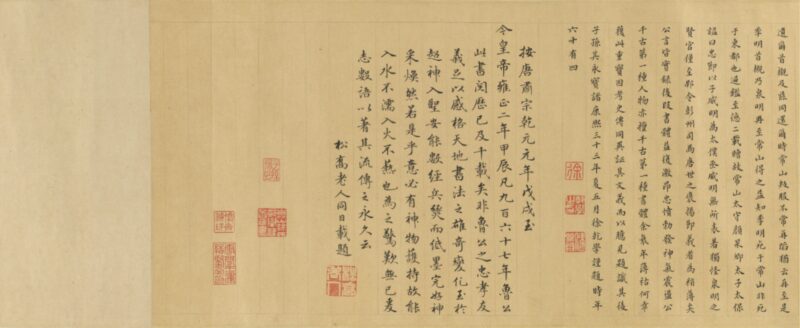

祭姪文稿の内容は、758年(乾元元年)、亡くなった甥の顔季明にささげた一種の弔辞です。

755年(天平14載)、安史の乱で、平原(河北省徳州)の太守顔真卿とともに、いちはやく義兵を挙げた従兄の常山(河北省真定)の太守顔杲卿が、その末子の顔季明ともども敵の軍勢によって殺されてしまいました。

その後、ようやく顔杲卿の遺体と顔季明の首を探し出し、墳墓の地に合葬した際の祭文の草稿がこの「祭姪文稿」です。

この稿には、敵の軍勢によってしかも親の目の前で首をはねられた甥の顔季明への、悲しみや憤りが心なしか行間をはせめぐっているように感じられます。

祭姪文稿の書風・特徴

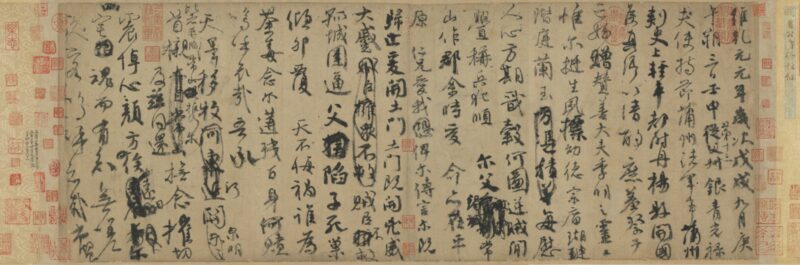

祭姪文稿は肉筆で書かれているため、線の抑揚、リズム、呼吸の変化などを学ぶのに最適です。

顔真卿の激情をそのままぶつけたかのような自然な筆遣いの中に、筆の機能を最大限に生かした多彩な技術が読み取れます。

重量感のある線

祭姪文稿には芯棒が通ったような図太い線がいたるところに使われています。力強く見えるのは、筆圧をしっかりかけた中鋒の線のおかげです。紙にこすりつけたようなかすれた線からも、筆圧が十分かかっているのがわかります。

縦線

しっかり穂先が開いた縦画があります。穂先が線の中央を通るように起筆は蔵鋒で書き始めます。

おさえこむ線

筆の穂先を開いて下へ抑え込む線があります。最終画を重めに終わらせることで、文字全体にどっしりとした印象を与えます。

回転運動

筆圧をかけながら回転する線があります。縦画が下に向かうにつれて線は太くなり、ゆったりとした形になります。

変化

感情の赴くまま書いた文字でも、蓄積された技術、美的造形に対するするどい感覚が、自然と同じ形を避けるのでしょう。同じ文字や筆画でも、線の強弱や方向の変化で多彩な表情を見せています。

はね

最終画に同じようなはねが連続している部分がありますが、夫々強弱や方向を変えて、単一な調子にならないようにしています。

門がまえ

同じ門がまえでも、筆圧のかけ方や穂先の出し方によって印象がちがいます。

はらい

はらいは穂先を十分に開き、筆の弾力を感じさせます。

軽快な線

祭姪文稿には太く力強い線だけでなく、細くて軽い線もたくさんあります。

線の太さが極端に違っていても、全体としての違和感が全くないのは、細い線が筆の弾力をしっかり生かした、息の長い、しなやかで粘り強い線質で書かれているからです。

連綿

連綿も注意してみてみると、いろいろなリズムで書かれています。

手前に引きずりおろすような運筆のものや、均一な筆圧でゆったりとした線のものなどがあります。

筆の抑揚や、速度に気を付けて書きます。

開いた線と閉じた線

1つの文字の中に穂先が開いた線と閉じた線の両方の線質が混在している文字もあります。

顔勤礼碑の上達には道具も大切

ここまで祭姪文稿の書風・特徴を紹介してきましたが、上達するためには道具も大切です。

作品を書く際、

「お手本のようになかなか上手に書けない…」

「筆が思うように動いてくれない…」

という方は、普段使っている筆と違う筆を試してみると良いかもしれません。

ちなみに、おすすめの書道筆は『【おすすめ】書道筆「小春」を紹介/使いやすさ・美しさを求めた書道筆【悠栄堂「小春」】』を参考にどうぞ。↓