行書– category –

-

空海の代表作品:風信帖(ふうしんじょう)を解説/臨書に役立てたい書き方・特徴

「風信帖に宛てた手紙で、空海の代表作の一つです。この作品は、当時の文化を知る貴重な資料としても高く評価されています。 この記事では、風信帖の書き方や特徴について詳しく解説し、空海と最澄の関係にも触れます。歴史的背景を理解することで、風信帖... -

興福寺断碑について解説【臨書に使える全文拓本画像】

興福寺断碑とともに、彼の書法を解明するうえでもっとも貴重なものの1つです。 興福寺断碑を臨書することで、王羲之の美しい行書に近づくことができるでしょう。 今回は、王羲之の興福寺断碑について解説し、臨書につかえる全文拓本画像も紹介します。 興... -

李邕の代表作品「李思訓碑」を紹介/臨書につかえる拓本画像/李北海

中国唐がつくられるなど、楷書が注目されました。 楷書は唐にかわって正式書体として使われるようになり、今日に及んでいます。 そのため六朝」という行書碑の名作を残しました。 唐時代の碑では、王羲之の文字から集字して作った集王聖教序や復福寺断碑が... -

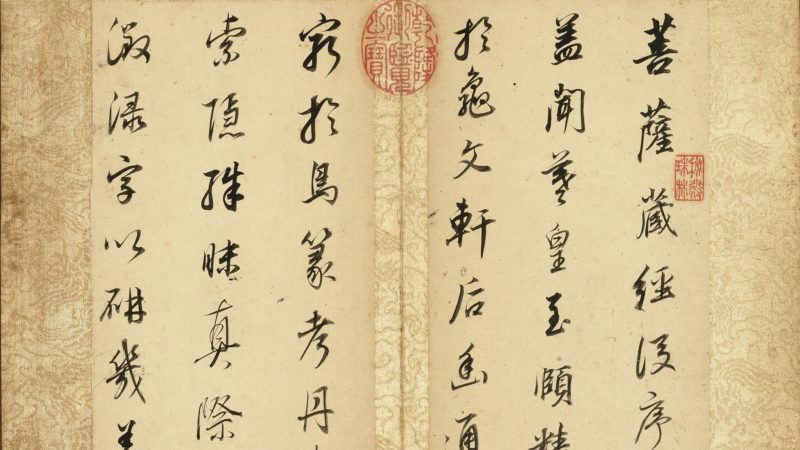

董其昌の行書作品:菩薩蔵経後序を紹介・釈門

菩薩蔵経後序(ぼさつぞうきょうこうじょ)について 菩薩蔵経後序は、明代の書家、董其昌の代表作品の1つです。 本福12幅、紙本、26.8×12.5㎝。台北故宮博物院蔵。 書写年代は、戊午(1618)5月8日の落記があります。董其昌が64歳の時の作品です。 臨書... -

日本の書流の流れについて解説【世尊時流・法性寺流・青蓮院流】

日本の書流文化の原点は平安初期に活躍した空海です。 空海は中国(唐)に渡って、中国の書風を日本に持ち帰りました。 その空海が持ち帰った中国の書風を三筆)が日本独自の書風を完成させました。 「〇〇流」という流派書道は三跡の影響によってはじまり... -

王羲之の蘭亭序(らんていじょ)について詳しく解説【臨書の書き方・特徴、何がすごい?本物は存在しない?】

書聖が挙げられます。 中国の書道の歴史上、最高傑作として評価され、現代でも大きな影響力を持っています。 今回は、蘭亭序について書き方・特徴などを詳しくご紹介。書き方以外に制作背景や文の内容などもご紹介しています。 蘭亭序について解説 蘭亭序... -

米芾の蜀素帖(しょくそじょう)を詳しく解説/臨書の書き方・特徴、内容、全文の画像・釈文・現代語訳を紹介

蜀素帖(しょくそじょう)は、中国の北宋(1051~1107)のもっとも有名な作品です。 今回は、蜀素帖について特徴や文章の内容、全文の釈門・現代語訳を紹介します。 蜀素帖について解説 米芾の蜀素帖 タップ/クリックで拡大 蜀素帖(黒い縦線の枠)をほど... -

蘇軾・黄庭堅・米芾が代表される宋時代以後、行草書の法帖が増えた理由

欧陽詢が代表される宋時代以降、行草書の法帖が多くなります。 これには唐から宋にかけての文化の変革によるものがあると考えられます。 今回は宋時代以後、行草書が増えた理由について考えていきます。 宋の時代の書は意を取る 明を取り、唐の人の書は技... -

蘇軾の黄州寒食詩巻の内容・特徴を解説:釈文も記載

蘇軾「黄州寒食巻」 この記事では、蘇軾の内容・特徴を解説していきます。 また、釈文も記載しました。 黄州寒食詩巻の基本情報 蘇軾の黄州寒食詩巻#1(クリックで高画質表示) 作者:蘇軾 時代:元豊5年(1082) 紙本 33.5×118.0cm 台北・故宮博物... -

黄庭堅(こうていけん)について解説/書風の特徴・代表作品:松風閣詩巻を紹介

黄庭堅たちによる新しい文化が芽生えます。 書の分野でも、それまでの守旧的なものに対して、精神の自由な発露を革新的な表現に盛ろうとする者たちが現れました。 黄庭堅もその1人です。 今回は、黄庭堅の人生を理解し、彼の書にどのような思いが込められ...

12