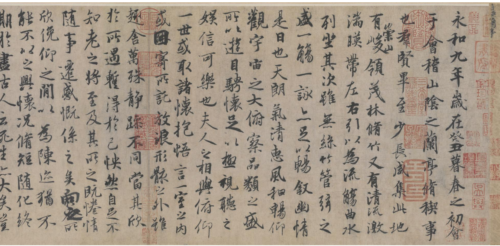

書聖・王羲之の代表作品といえば、まず蘭亭序が挙げられます。

中国の書道の歴史上、最高傑作として評価され、現代でも大きな影響力を持っています。

しかし、真跡は昭陵へと収められ、その本当の姿は、おびただしい数をつたえる拓本・紙本の向こうに見えかくれするばかりです。

今回は、そんなミステリアスな蘭亭序について詳しく解説、書き方・特徴なども紹介します。

蘭亭序について解説

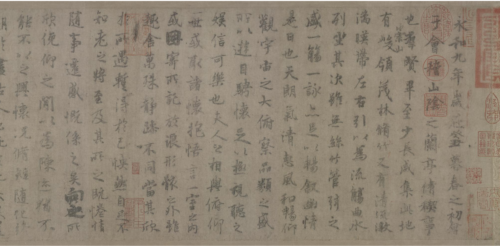

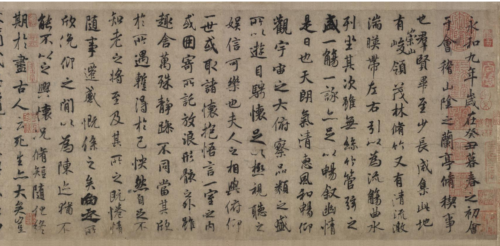

蘭亭序が書かれたのは、353(永和9年)。

南北朝時代の初期、東晋の貴族官僚であった王羲之(307~365)が51歳のときに書いた行書作品です。

全部で28行、324文字。

蘭亭序を書いた王羲之とは?

蘭亭序を書いた人物は、王羲之です。

王羲之は中国東晋時代の政治家・書道家です。

彼が書いた書跡は歴代の皇帝に愛好され、「書聖」と呼ばれるに至りました。

王羲之については下の記事で詳しく紹介しています。↓

蘭亭序は詩集の序文の草稿

もともとは、宴会の席上での客人たちの作詩を集めた詩集の序文です。

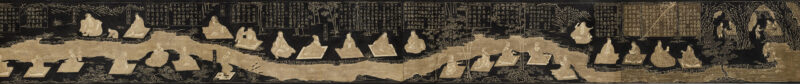

王羲之が、永和9年3月3日、会稽山のふもとの蘭亭(いまの浙江省紹興市)というところに、後に東晋の宰相(総理大臣)となる謝安や文学者として有名な孫綽、王羲之の息子たちなど41名の名士を招いて禊事を行い、曲水の宴(詩会)を開きました。

このときの詩会では、合わせて37首の詩ができました。

主催者である王羲之はこれを詩集に仕上げ、その巻頭に序文を書きました。

この序文の草稿(下書き)が「蘭亭序」であると伝えられています。

伝説によると、王羲之は草稿としてこれを書きましたが、後から書き直そうとしたところ、どうしてもこれをこえるものが書けませんでした。結局この草稿が後世に伝わることとなったのです。

曲水の宴とはどんな行事なのか?

流觴曲水の宴(詩会)とは、陰暦3月3日の上巳の節句に、曲がりくねった小川の水ぎわに座り、川上から流れてくる酒杯が自分の前を過ぎないうちに詩を作り、流れ着いた酒を飲む。杯が流れ着くまでえに詩が作れなかった場合には、罰として大きな杯で酒を飲まされる、文人ならではの雅宴です。

その際、川のほとりで水を浴び、厄を払い汚れを除く禊の儀式を行いました。

蘭亭序にいう「禊事を修むるなり」とは、このことです。

これら一連の宴の起源については、周公旦が洛邑で流水に酒杯をうかべた、という故事が挙げられます。しかし、年中行事のひとつとして3月上巳の日に禊が一般に行われるようになったのは、漢時代からといわれています。

そして、それが曲水の宴として、雅宴などを催すようになったのは、西晋の初代皇帝・武帝の時代からで、王羲之主催の曲水の宴はその7,8年後でした。

蘭亭序の内容

蘭亭序の内容を一言でいえば、東晋時代の貴族文化を背景とした風流を志向する文学作品といえます。

それは美しい山水をこよなく賛美するだけでなく、老荘思想を匂わす清談的で、やや哲学的な人生観がちりばめられた文学ともいえます。

蘭亭のような美しい自然を前にすると、天地宇宙の偉大さを感じる。それに対して人間は、悲しみや喜びに左右され、長生きや早死にを心配する。そうした弱さを天地宇宙の偉大さと引き比べたとき、最後は死ななければならないという生き物のはかなさを思わざるをえない。古人(荘子)はそうした感情の営みをすべて相対化し、生も死も同じだと言ったが、むしろ人間のそうした弱さ、時間とともに変化する感情の営みを生命のありかたにこそ人間の自然があるのだ。

最後には「時が移り事物が変わっても、後の人間がこの文章を見たなら何かを感じてくれるだろう」、と締めくくります。

蘭亭序の詳しい内容は、こちらの現代語訳をどうぞ。↓

蘭亭序の真跡は残っていない

蘭亭序は、古来より書を学ぶ上での範書として多くの人に学ばれてきました。

しかし、残念なことに王羲之の直筆は伝来していません。私たちが現在、写真や法帖で見ることのできることのできる蘭亭序は、唐時代以降(王羲之が亡くなってから300年以上あと)に複製されたもの(臨模本や搨模本)なのです。

- 臨模本とは、原本を横において見ながら写したものです。

- 搨模本とは、原本を下に敷き、透かし写ししたものです。

蘭亭序の真跡は、王羲之の書を酷愛した唐の太宗皇帝(唐の第2代皇帝)が自分の亡骸とともにお墓に埋葬したといわれています。

つまり、太宗の死とともに地上からは消滅してしまったということになっているのです。

「蘭亭序」と「蘭亭叙」の違いは?

しばしば資料によっては「蘭亭序」を「蘭亭叙」と、「叙」の字が用いられることがありますが、どちらが正しいのでしょうか?

蘭亭の宴遊のときに作られた詩37首の集の序文という意味なので、正式には「蘭亭序」になります。

「叙」の字が用いられるのは、北宋の蘇軾が祖父の名前を避けて「序」を「叙」したことに由来しています。

中国では古来から生前の本名を死後には忌み避け、口にはしないという風習がありました。「諱」はもともと生前の「名」であって、死後には「忌むべき名」ということです。

これを「避諱改字」といいますが、後の人々も蘇軾のこの「避諱改字」にならって、「蘭亭序」を「蘭亭叙」としました。

蘭亭序の書き方・特徴

蘭亭序の書き方・特徴を紹介します。

ぜひ動画もあわせてご覧ください。

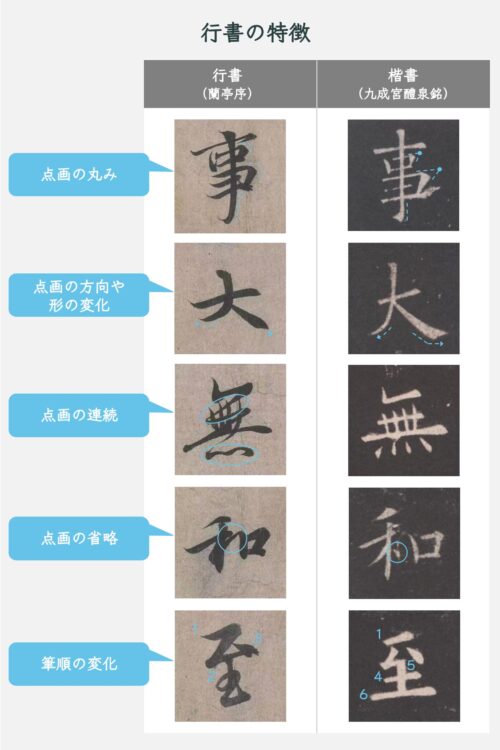

行書の特徴

蘭亭序は行書を習うためのまず第一に挙げられる法帖です。

そのため、まずは基本的な行書の特徴をおさらいしましょう。

- 点画の丸み

- 点画の方向や形の変化

- 点画の連続

- 点画の省略

- 筆順の変化

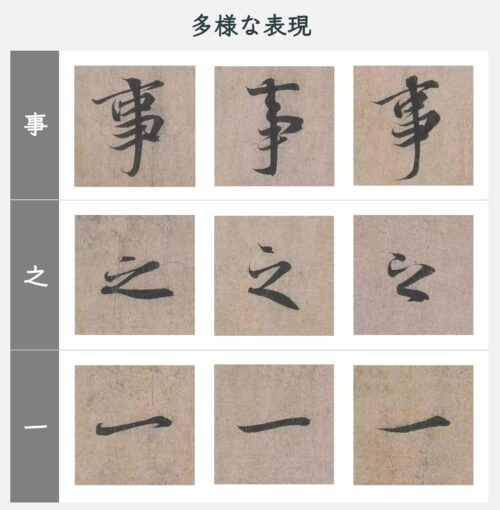

多様な表現

蘭亭序は、文中に「事」「之」「一」など何度か同じ文字が出てきます。

その場合、それぞれ少しずつ変化がつけられているという特徴もあります。

蘭亭序を書く際には、この変化も表現できるようにしましょう。

蘭亭序の上達には道具も大切

ここまで蘭亭序の書き方・特徴を紹介してきましたが、上達するためには道具も重要となってきます。

作品を書く際、

「お手本のようになかなか上手に書けない…」

「筆が思うように動いてくれない…」

という方は、普段使っている筆と違う筆を試してみると良いかもしれません。

ちなみに、おすすめの書道筆は『【おすすめ】書道筆「小春」を紹介/使いやすさ・美しさを求めた書道筆【悠栄堂「小春」】』を参考にどうぞ。↓

現存する蘭亭序の複製本を紹介

現代の私たちがみられる王羲之の蘭亭序は本物ではなく、複製されたものと紹介しました。

複製された蘭亭序はいくつか種類があり、それぞれ違った特徴を持っています。

そこで、代表的な蘭亭序の複製本を4種類紹介します。

- ハ柱第一本(張金界奴本)

- 八柱第二本

- 八柱第三本(神龍半印本)

- 定武蘭亭序(呉炳本)

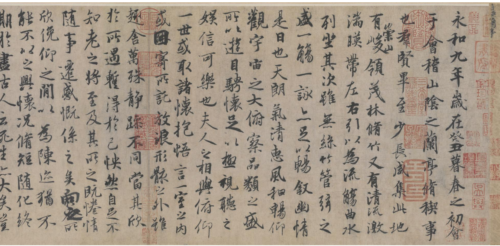

ハ柱第一本(張金界奴本)

1つ目に紹介する蘭亭序は「ハ柱第一本」。

虞世南の臨摸と伝えられています。

もとは褚遂良の摸本といわれていましたが、明時代になり、「虞世南の臨摸に似ている」と董其昌が跋に書いたことから、以後、虞世南の臨本と改められました。

この巻は、幾たびの改装の際、汚れをとるために洗われたりして、墨色がうすくなっています。文字はやわらかく上品な趣があります。

別称として、元時代(1271~1368)の天暦内府の所蔵印「天暦之宝」があることから「天暦本」とよばれ、また本文の直後に「臣張金界奴上進」(家臣の張金界奴が献上した)と書かれていることから張金界奴本ともいいます。

八柱第二本

2つ目は「八柱第二本」。

文字が少し縦長で、細身の線質です。

古くから褚遂良の摸本として伝承されてきました。

本文の直前に、「褚摸王羲之蘭亭序」と明時代の大コレクターである卞永誉が記していることから、「褚摸蘭亭」と呼ばれてきたのです。

巻後には、米芾の七言古詩10行の行書詩題をはじめ、蘇耆の天聖4年(1026)の題記や、范仲淹ほか宋人十数家の観款、さらに明の陳敬宗、清の卞永誉、卞巗の跋があります。

書かれたかみが宋時代以後に使われる楮皮紙(楮の皮で作られた紙)であることから、北宋時代(960~1127)にかかれた摸本ではないかともいわれています。

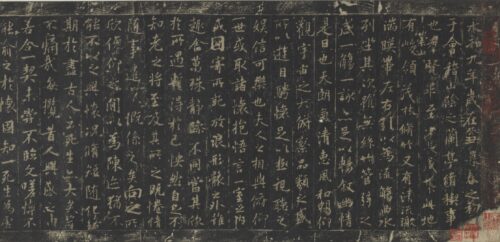

八柱第三本(神龍半印本)

3つ目は「ハ柱第三本(神龍半印本)」。

高校書道の教科書をはじめ、私たちがよくみる複製本です。

墨が濃く鮮明で、筆の穂先の動きにいたるまで、こまやかな表情をとどめています。

巻頭と巻末に唐の中宗(在位705~707)の年号「神龍」の半印があることから、「神龍半印本」とも呼ばれています。すなわち巻頭には「神龍」印の左半分が、巻末には「神龍」印の右半分が残されており、両者を合わせることによって「神龍」印の全貌を推測することができます。

数ある「蘭亭序」の臨本や摸本のなかで、唐時代の印が押された作例はなく、貴重です。

定武蘭亭序(呉炳本)

4つ目に紹介する定武本は、欧陽詢の臨本をもとに刻石したといわれています。

伝説によれば、唐の太宗が欧陽詢に臨書させ、宮中に留められていました。

その後300年あまり経って、宋の慶暦中(1041~1048)に定武という場所で「蘭亭序」の刻石が発見されました。この出来がよかったので、これこそ欧陽詢の写したものの刻石たと信じられました。この発見にちなんで欧陽詢臨本刻石拓本を、定武本と呼びました。

その後原石は、徽宗の大観年間(1107~1110)に、詔て原石をとり宣和殿に置きましたが、靖康の変(1127)で金人に奪去され、その後は所在不明となりました。

王羲之の蘭亭序は何がすごいの?蘭亭序は不思議な書物

王羲之が書いたとされる「蘭亭序」は不思議な書物です。

不思議な理由は、

- 真跡(本物)が存在しない

- 中国の唐時代になって突然有名になった

以上の2点があります。

現代の私たちが解明するべきもっとも重要な課題は、「蘭亭序という作品が、いったい書跡として書道の歴史の上でどのような価値を持つのか」という点です。

蘭亭序はすばらしい作品なのか、すばらしいのであれば、どのような理由ですばらしいのか。

これまでの書物で「名品だ」と高い評価をうけてきたとしても、それは名品であることの証明にはなりません。「中国の○○という本の中で××と書かれている」と紹介されていても、紹介しないよりはいいですが、それだけでは証明しきれていません。

蘭亭序は王羲之が亡くなって300年後になって突如文献に現れ、とっくの昔に真跡が亡くなっていしまっているのに、どうしてこれほど崇拝されるのでしょうか?

中田勇次郎氏によると、それは、蘭亭序に描き出された世界がよくわからないものだからです。

つまり、「よくわからなさ」「不透明さ」が蘭亭序がこんなに長い期間崇拝され続けてきた理由と考えられるのです。

ためしに初心者が蘭亭序を臨書してみるとします。点画の書き方、点画相互の関係、字形の構成法、文字の配列法…どれをとってみても乱れていて、「これが身につけられた」とはっきりいえるものはないでしょう。

「書道とはよくわからないのものだ」という後味の不透明さだけが残るでしょう。

蘭亭序が本当に存在していたのかどうかもわかりません。原本がいつでてきたのかも確かな情報はありません。現存する複製本の「八柱第一本(張金界奴本)」「八柱第二本」「八柱第三本(神龍半印本)」などが原本からどのような系譜で何度の敷き写し替えによって出来上がっているのかもわかりません。

このよくわからなさが、反論の余地を与えず、理由もなくただ崇拝させつづけることを可能にしたのです。