中国で書道が完成の域に達したのは、王羲之が活躍した東晋時代であると言えます。

中国の書の歴史においてもっとも高い地位を占めている彼の書跡は、学習が盛んに行われて、やがてそれが中国の書の伝統な流れを形成し、永く伝統派の書道として伝えられてきました。

王羲之は中国書道史を語る上で欠くことのできない最も重要な人物といえるでしょう。

そんな彼についての伝記は多く伝わっており、そこからどんな人だったのかがうかがえます。

今回は王羲之とはどんな人物だったのか、どうして尊重されるようになったのかを解説していきます。

王羲之の基本情報

王羲之おうぎし(303~361)は東晋時代の政治家・書家です。

字を逸少といい、のちの官名(右軍将軍)をそえて王右軍とも呼ばれます。

琅邪山(山東省臨沂市)の出身。東普王朝の元勲・王導や王敦を叔父にもつという名門貴族の家に生まれました。

王羲之はどんな人だったのか/王羲之の人生を紹介

激動の世に生まれて 1歳~22歳

王羲之は、古くからの名門貴族である琅邪(山東省)王氏の一員として、西晋の末期に生まれました。

東晋王朝の建国の功労者である王導や王敦は、王羲之の父・王曠の従兄弟にあたります。

王羲之は若くして父と離別し、母や兄によって育てられました。

王羲之の父・王曠は、王羲之が7歳のとき、北方勢力(趙の劉聡)との戦いに敗れ失踪しました。部下を救うために、投降したとも伝えられます。

王羲之の少年時代、すなわち西晋末期から東晋初期にかけての世の中は混乱した状態だったのです。

10歳にも満たない幼少のときに父を亡くした王羲之は、伯父の王導によって養育されました。王導とは当時一番の政治家です。王羲之はそんな王導に育てられる、いわばプリンスでした。

王羲之の少年時代は内気な子どもだった

王羲之についての伝記をみていくと、少年時代は人見知りする内気な性格であったことがうかがえます。

少年時代の王羲之について、『晋書』本伝によると、

「幼いころには言葉がすらすらと出ないために、周囲の人たちは王羲之に注目していなかった。」

といいます。

また、『世説新語』軽詆篇には、

ある日王羲之が伯父の王敦のもとにいた時、あとから王導と庾亮がやってきた。口が重く、人との対応がうまくなかった王羲之はその場を外そうとしたところ、王敦はそれをとどめて、

「来たのは、おまえの家の司空(王導のこと)だ。元規(庾亮がのこと)だって何も難しい男ではない」

と言って王羲之をその場に居させたといいます。

郗璿(ちせん)との結婚

王羲之は、門閥貴族である郗鑒の娘と結婚しました。

彼が20歳の年、伯父の王敦が反乱の兵を挙げていることから、結婚の時期はおそらくその前の18、19歳のころと考えられています。

結婚相手の名前は璿、字は子房。ちなみに『書断』によると「晋の王羲之の妻の郗氏、甚だ書に巧みなり」とあります。

この結婚については、次のような話が伝えられています。

「そのころ、王氏の若者たちはみな、族長である王導の屋敷に集まって暮らしていた。郗鑒の使者が婿選びにやってくると王導は、東側の建物に使者を案内して自由に選ばせた。そうと察した王氏の若者たちは、みなそれぞれ澄ましこんていたが、1人だけ寝どこの上に腹ばいになって関心を持たずに何やら食べているのがいた。それが王義之であった。」

王氏の若者がみんな郗鑒の婿選びの使者を意識して澄ましこんでいるのに、王羲之だけが彼らと同じように自分をよく見せようとしなかったのです。王羲之は飾らない性格だったようですね。

使者が帰ってその様子を報告すると、郗鑒は王羲之の物にこだわらない態度が気に入ったのか、

「まさしくその子がいい」

と言って、王羲之を婿にきめました。(『晋書』王羲之伝)

そして、王羲之は名族の郗鑒の娘・郗璿と結婚したのでした。

仕官としての活躍 23~37歳

王羲之は現代では書道家として知られていますが、本業は政治家でした。

当時は貴族社会だったため、政治を貴族が行っていました。王家は名門貴族です。しかも王導に育てられていた王羲之は政治家として出世することは間違いなかったでしょう。

しかし、王羲之は中央での政治を断り、地方の役人として民衆に尽くしました。

政治家としてどのような身の振り方をしていたのか、政治家としての活躍に注目することで、王羲之のひととなりが見えてきます。とくに会稽内史での活躍に注目です。

最初の官職は秘書郎

王羲之は20歳のころ、はじめに郗鑒らの推挙を受けて秘書郎に任命されます。

秘書郎は宮中の蔵書を管理する閑静な官職で、まず秘書郎から仕官することは一流の貴族である証とされていました。

当時、宮中に所蔵されていた図書典籍は決して多くはありませんでしたが、王羲之は鍾繇や張芝、索靖、皇象らの名跡に触れられる恵まれた環境にありました。

庾亮のもとで参軍となる

その12年後、王羲之32歳のころ、征西将軍・庾亮に請われ参軍となりました。

参軍とは、古代中国の官職名で、軍事についての相談・ 軍の計画立案などを行う職のことです。

王羲之は庾亮の部下として、晋の国政をになう人たちとともに政治家としての経験を積んでいきました。

庾亮に従って武昌に移り、334年(咸和9年)から、庾亮が病気により亡くなる340年(咸康6年)までの約6年間を武昌で過ごしました。

そんな王羲之が仕えた庾亮が病を患ってしまった際に、庾亮は王羲之を評価して、

「清貴にして鑒裁有り(清貴なる人で、人の能力・心を見抜く力を持っている)」

と朝廷に推薦しています。

政争に巻き込まれ 38~52歳

339年(咸康5年)7月には王導が、8月には郗鑒が亡くなります。年が明けた正月には庾亮も亡くなってしまいます。

3人の強力な後ろ盾を失った王羲之は、政争の渦中に巻き込まれまれていきました。

江州刺史として地方を治める

庾亮が亡くなってほどなく、王羲之は江州刺史に任命されます。王羲之38歳の時です。

刺史とは、地方軍を指揮する将軍のことです。

当時、権力闘争の争点となっていた江州(江西省)の地は、じつに厄介な土地で、前任者は毒酒が贈られたり、離任を迫られたりしたあげく、苦悶のうちに他界しました。

王羲之は血なまぐさい江州を数か月で離れ、建康(南京市)の邸宅で過ごし多数年間に、書道の腕前を格段に上達させました。

中央政府に招かれるが辞退する

江州刺史の任を終えて、王羲之は朝廷から何度も招かれていたことが記されています。

「王羲之はすでに若いころから美誉があった。朝廷の公卿は、みなその才能を愛し、しきりに召して侍中、吏部尚書となさんとするも、みな就かず。また護軍将軍を授かるも、また推遷して受けなかった。(『晋書』王羲之伝)」

王羲之の高潔な人格と能力は、朝廷の重臣たちに高く評価され、侍中(皇帝の秘書長)や吏部尚書(官吏の任用を担当する役所の長官)という重職に推薦されたということもありましたが、王羲之はそれらを辞退してしまいます。

王羲之は中央よりも地方で暮らしたいタイプの人だったのです。

護軍将軍となり中央の内乱を治めようとする

朝廷からの招きを断っていたにも関わらず、永和4年、王羲之46歳の時、旧友殷浩の勧めによって中央の役職護軍将軍に任命されています。護軍将軍とは、宮中の軍勢の指揮権を司り、諸将を統括する人のことです。

では、どうして最終的に護軍将軍を引き受けたのでしょうか。

当時、建威将軍・揚州刺史として朝廷の政治に参加していた殷浩と、そのころ次第に勢力を振るい始めた荊州刺史桓温が勢力争いをしていました。

殷浩は、かつて庾亮のもとで王羲之と同僚だったため、自分を補佐してくれる人材として、知名度もあり能力もある王羲之に護軍将軍を勧めていたのでした。

王羲之の気持ちとしては護軍将軍として朝廷に加わったのは、殷浩と桓温の間を平穏に保つことが目的です。

「王羲之、内外協和して、国家を安定させるべしと。殷浩によろしく桓温との仲をかまわなければいけないと勧めるも、殷浩は従わなかった。(『資治通鑑』巻98)」

王羲之は殷浩と桓温が勢力争いをするようなことがあれば国は大変なことになる、という判断をしており、この2人の間にはいって両者の仲を改善することが自分の役目だと考えていたのでしょう。

しかし、殷浩と桓温の2人は若いころからライバル関係にあり、よりそうつもりは全くありませんでした。国家の安定を第一に考えての王羲之の計画は失敗におわります。

そして『資治通鑑』巻98によれば、永和6年正月、殷浩と桓温の2人の争いは、どちらが先に北の勢力に勝ち、洛陽・長安を奪い返すかという勝負になります。(結果的には2人とも失敗に終わっています)

王羲之は、それでなくても不安定な東晋を安定させることが第一と考えており、そのため北の勢力に攻め込むなどもってのほかと殷浩を戒めているのですが、殷浩は王羲之の言葉に耳を貸すことなく、北の勢力の討伐の計画を着々を進めていました。

このような状態にあって、中央での政治に諦めたのか、政府に反対し続けることによって命の危険を感じたのか、王羲之は地方勤務を朝廷に願い出ます。

「王羲之はすでに護軍将軍を拝す。また苦ろに宣城郡を求むるも許されず。すなわちもって右軍将軍・会稽内史と為す。(『晋書』王羲之伝)」

地方において少しでも人々の生活をよくしようと、会稽内史という地方長官になります。

会稽内史となり地方を治める

351年(永和7年)に王羲之が49歳のとき、会稽内史になりました。

会稽内史とは、現在の浙江省紹興市一体を統括する長官(知事)です。王羲之が王右軍とも呼ばれるのは、このとき兼任していた右軍将軍の官職からきています。

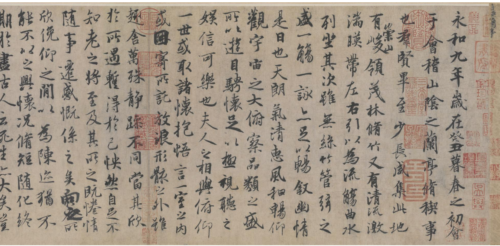

王羲之の代表作品蘭亭序はこの会稽内史の時期に書かれました。

会稽内史については、活躍の記録が多いので下の記事で詳しく紹介しています。↓

官職をやめてから隠居生活 53~59歳

355年(永和11年)、53歳のとき、上官として赴任してきた王述と不和になったために、会稽内史を辞職することを決意します。

実は彼は何年も前から社会から離れ、目立たずに安らかな暮らしをしたいと考えていたようです。

王羲之46歳のとき、殷浩の熱心な勧めによって護軍将軍として勤める際の殷浩あての手紙(『晋書』王羲之伝)には、次のように記されています。

「私にはもともと朝廷に仕える気持ちはありません。王導のときに私を朝廷に入れようとされましたが、私は絶対にそれを認めませんでした。その時の私の手紙は今もここにあります。あれから時間が経たちました。あなたが政治に加わったことが理由で仕えないことに決めたわけではありません。子供たちが結婚していってからは、あの尚子平のようにしたいと思い、そのことをたびたび親戚や知友と語り合ったものです。」

ここにでてくる尚子平という人は、後漢の人で、子供たちの結婚が済むと官を辞職して安らかな暮らしをおくったという人物です。

王羲之は尚子平のように、晩年は仕事での活躍より身近な人との悠々自適な生活を望みました。

王羲之も官を辞職してからは、会稽内史としてやってきた会稽の地を落ち着き場所とし、そこで悠々自適とした余生を送りました。服食養性の道を求めるなど、老荘思想を信仰し自然を崇尚しながら、その生涯を終えました(59歳)。

彼の人物像をまとめると、中央ではなく地方の役人として、地道な活動によって国のために尽くしたい。そして、適当なところで政治の表舞台から身を引きたい、という人物でした。

王羲之は何がすごいの?「書聖」といわれる理由

王羲之は「書聖」と称えられ、王羲之の文字がもっとも正統だといわれますが、その根拠とはなんでしょうか?どうして「書聖」と呼ばれるようになったのでしょうか?

まず、王羲之を持ち上げる「書聖」というキーワードがいつごろから使われるようになったのかについて、

SHODO FAM記事制作チームはこの記事を作成するにあたってさまざまな資料を探し調査しましたが、答えをみつけることはできませんでした…。また、書道史についての本や辞書を担当されている先生方何人かにお聞きしてまわりましたが答えは「分からない」とのことです(先生方のお名前は控えます)。

しかし、王羲之がいつごろから称えられ始めたのかは分かってきたので紹介します。

王羲之が「書聖」とまで神格化されるのは唐時代から

王羲之は、自身が生きていた東晋時代から書を芸術的な表現にまで高めた人物と評価されており、東晋の後の宋・斉・梁時代においても王羲之の書跡を収集し、鑑賞されていました。

しかし、「書聖」というレベルまで神格化されるようになったのは東晋時代から300年後の唐時代からです。有名な「蘭亭序」が文献に現れるのも同じく唐時代です。

簡単に言ってしまえば、唐の太宗皇帝という偉い王様に王羲之の字が好かれたため、王羲之の文字が正解となったのです。

歴史と言うのは1人の人物を誇張して高く評価して基準を作るものです。その基準として、王羲之が選ばれたのでした。

それが後世の人々にも受けつがれて、そのあとに現れた書家たちはみんな王羲之の文字を習うのでした。

唐の皇帝太宗はどうして王羲之を持ち上げたのか

唐の皇帝太宗はどうして王羲之を持ち上げたのでしょうか?

その答えは、「書聖」つまり「書の聖人」と称えられるだけの、書道家としてだけでなく人物としても優れていたからと考えられます。

中国の歴史は国同士の争いや国内の権力闘争がとても激しいです。

自分の理想実現のためなら手段を選ばない、前政権の一族は女性も子供も全員抹消してしまうほど。

王羲之が生きた時代も例外ではありません。そんな生きづらい世の中において、王羲之は地位・名誉よりも地方の役人として民衆に寄り添い、今の地位を退くべき時には退くという人物でした。

王羲之は、書道家として生きていた当時から評価されていましたが、その前の時代にも後の時代にも優れた書道家は他にもいます。「王羲之が書道家として優れていた」というだけでは持ち上げられるに値しないのです。

ただ、どれほど太宗皇帝に好かれたからといっても、やはり王羲之の筆跡が書としての魅力を備えていなければ、現在までこのように学習者の手本として支持を受けていることはなかったでしょう。

王羲之よりもその息子である王献之のほうが高く評価されたり、石で刻された碑帖が尊重される時代もありましたが、王羲之の尊重は途切れなかったのです。

王羲之の代表作品:蘭亭序

王羲之の代表作品としては、蘭亭序が挙げられます。

古来より、書道を学ぶ上のでの範書として多くの人に学ばれてきました。

王羲之の蘭亭書については別記事「蘭亭序(らんていじょ)について詳しく解説」で詳しく解説しています。

王羲之の息子王献之(おうけんし)

王羲之には7人の男子と1人の娘がいます。

中でも書の才能をもっともよく受け継いだのは、末子の王献之(344~386)です。後世、王羲之を大王、王献之を小王といい、また、父子をあわせて“二王”という呼び方をされます。

王献之の書風は、父よりも自由で研媚な趣があるといわれる反面、父の書に見える骨力に欠けるという評価がされています。

王献之についてはこちらで詳しく紹介しています。↓