九成宮醴泉銘は、今からおよそ1500年前に書かれたものなのですが、現代でも「楷法の極則」といわれ、楷書のもっとも王道な古典です。

学校で習う楷書の字形も、この九成宮醴泉銘を参考に作られています。

でも九成宮醴泉銘、むずかしいですよね。イメージ通りに書けなくて苦労されている方は多いのではないでしょうか?

今回は、九成宮醴泉銘の臨書の正しい書き方・特徴、碑の制作背景や内容や作者などについて詳しく解説します。

今回紹介する臨書の正しい書き方・特徴を知っているのと知らないのとでは上達のスピードにかなり差をつけることができると思うので、ぜひ参考にしてください。

九成宮醴泉銘とは?

九成宮醴泉銘とは、中国唐時代の第2代皇帝・太宗の統治や唐王朝の徳を称えた内容が書かれた石碑です。

楷書は中国で3世紀ごろに出現し、唐時代のはじめ7世紀にその典型が確立され、漢字の標準書体として今日に及んでいます。

その典型が確立された唐時代の楷書の代表作品として、古来「楷法の極則」と謳われる名品が、九成宮醴泉銘です。

原碑は現在も陜西省麟遊県の深い山中にあり、九成宮遺趾の碑室に覆われ保護されています。

文字数は1108字、1行50字で24行で彫られています。

上部には篆書で書かれた「九成宮醴泉銘」2行6字があります。

文章を作る撰文は魏徴、文字を書く書丹は欧陽詢が担当しました。

九成宮醴泉銘の作者は欧陽詢(おうようじゅん)

九成宮醴泉銘を書いた人物は、欧陽詢です。

欧陽詢は、正史の伝によると、書においては当時第一等の名手とうたわれていた人物です。

筆力の強さは肩をならべるものなく、その筆跡は模範とされ、高麗(朝鮮の王朝)からも使者を使わしてその筆跡を求めてきたといいます。

欧陽詢は、もともと王羲之をはじめとする南朝の整斉な書風を尊重する人物です。一方、後年は時代の流れもあって造像記をはじめとする厳しい書風の北朝の影響をうけています。

九成宮醴泉銘は、欧陽詢76歳の時の作品になります。

書丹者・欧陽詢について詳しく知りたい方は「欧陽詢(おうようじゅん)について解説/どんな人生を送った人なの?彼の書風の特徴は?」をチェックしましょう。

九成宮醴泉銘の書き方:臨書時のポイントと筆づかいの特徴

九成宮醴泉銘の臨書時のポイントと筆づかいの特徴を紹介します。

九成宮醴泉銘のイメージといえば、「引き締まっている」「キリっとしている」といったものがあると思います。

紹介する書き方をしっかりおさえてもらえれば、こういったイメージを表現できるようになれるでしょう。

「横画」はキリッと鋭く

九成宮醴泉銘の横画は45°の角度で入筆している線が多く見られます。

まずはこの鋭い起筆をマスターすることが重要です。

普段、行書やひらがなを書いている方だと角度がゆるい入筆に慣れてしまっているため、苦労されるポイントです。

基本的な横画が書けるようになったら、上下の反り・筆圧の浮き沈みなどにも注意して書いてみましょう。

図の「三」字のように、上下の反り・起筆と終筆に筆圧を加えることで引き締まった印象を表現できるようになります。

「縦画」はスッと揺らがない

九成宮醴泉銘の長い縦画は、力強く、息の長さを感じさせる線です。運筆の途中でも一貫して力強さが保たれ、微動だにしません。

起筆の角度は45°より少し急な角度で入筆してい場合が多いです。

図の「千」字のようなはらいのある縦画は、終筆に向かって筆圧を増し、少し太くなっていきます。

最後には、しずくが滴り落ちるかのようにゆっくりとはらい抜きます。

「はね」は小さく90°

はねは、力を凝縮して先端まで力を抜かずに、短めにはねています。あまり勢いをつけすぎずに、筆先をまとめるようなつもりではねましょう。

「也」字の最終画のはねは、〝はらい〟のように上へ押し出しています。

外へ大きくふくらみながらはねることによって、大胆な空間を文字の中に作り、引き締めた空間と対比させます。

「右はらい」は水平にはらいだす

右はらいは筆の弾力を活かして徐々に太くし、下の曲がるところで一旦筆を止め、水平にはらいだします。

はらいだす方向が水平方向ではなく、ななめ上や下になってしまうと字形がアンバランスになってしまうため注意しましょう。

「点」にも方向・角度・長短・太細がある

点は、その方向・角度・長短・太細がさまざまなものがあります。

よく観察して筆の入る方向と抜く方向に注意して書きましょう。

筆づかいの注意ポイントとして、毛の向きを点の向きとあわせて「しずく」のような形にならないように注意しましょう。

筆の向きは基本的に斜め45°をキープします。

向かい合っている縦線は、内側にそるように書く

文字の形を説明する際に、背勢と向勢が比較対象として取り上げられます。

九成宮醴泉銘は、向かい合う縦画が内側に反っているという特徴があります(背勢)。これにより文字全体が引き締まった印象を与えます。

- 背勢…向かい合う縦画が、たがいに反り返り、1字全体が引き締まった字形のもの。

- 向勢…向かい合う縦画が、たがいに外側に膨らみ、1字全体がゆったりと丸みを帯びた字形のもの。

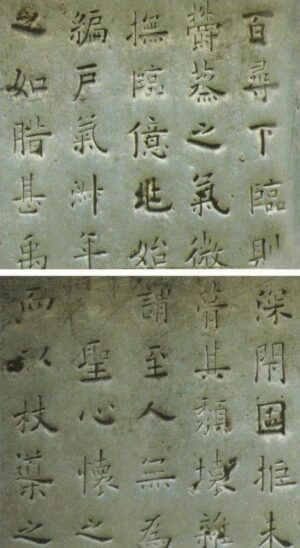

上の画像を見てもらうと、九成宮醴泉銘は縦線が内側にそっているのがわかります。

九成宮醴泉銘の上達には道具も大切

ここまで九成宮醴泉銘の書き方を紹介してきましたが、これらの技法や筆づかいを表現するためには、適切な道具が不可欠です。

特に筆の選び方は非常に重要です。適切な筆を使わないと、上達しないばかりか、間違った方法を覚えてしまうこともあります。

もし、「お手本通りにうまく書けない…」や「筆が思うように動かない…」と感じる方は、普段使っている筆を見直してみると良いかもしれません。

書道筆「小春」は、その書きやすさと使いやすさから、多くの書道愛好者に支持されています。

筆選びで迷っている方は「書道筆『小春』の魅力:初心者からプロまで愛される万能筆の秘密」を参考にしてみてください。

九成宮醴泉銘の魅力と歴史:その内容と制作背景

九成宮醴泉銘の書かれている文章の内容

九成宮醴泉銘に書かれている文章の内容を紹介します。

九成宮とは、唐時代の帝室の離宮のことです。

九成宮はもともと中国隋時代の文帝が建設した仁寿宮という名前でした。それを唐の第2代皇帝・太宗がこの建物を修復し、九成宮と改めました。唐王室とは別に設けられた宮殿として、夏の暑さを避ける避暑などに使われました。

この九成宮は高所にあったのでもともと水源に乏しいという欠点があったのですが、貞観6年(632)、太宗皇帝が皇后と一緒に宮内を散歩していたところ、偶然にも西方の一隅に潤いのある所を見つけ、杖でつつくときれいな水が湧き出てきました。高所にある九成宮で湧き水を発見したのです。

このめでたいことを記念して、太宗皇帝は統治や唐王朝の徳を称えた内容の文を作らせました。

九成宮醴泉銘のくわしい内容を知りたい方は、こちらの「九成宮醴泉銘の全文現代語訳/日本語訳」をご覧ください。

九成宮醴泉銘の制作を命じたのは太宗皇帝

九成宮醴泉銘の制作を命じたのは、中国唐の第2代皇帝・太宗(598~649)です。

唐の前王朝随の混乱期、父李淵(高祖)に挙兵をすすめ、唐を建国、父を初代皇帝にしました。

626年に即位し、内政・外交に力を尽くし、後世「貞観の治」とよばれる治世を成し遂げて中国史上第一の名君といわれています。

書人としても歴代皇帝のなかで第一にあげられ、王羲之を崇拝しました。

文教政策の一環として、高官の子弟を集めて弘文館を設立、欧陽詢・虞世南らを弘文館学士(指導教官)に任命しました。

太宗について詳しく知りたい方は「書道で活躍した皇帝・太宗(たいそう)について詳しく解説/書道の分野で功績を残した皇帝/代表作品の晋祠銘・温泉銘も紹介」をチェックしましょう。

九成宮醴泉銘の文章をつくったのは魏徴

九成宮醴泉銘の文字を書いたのは欧陽詢ですが、その文章を作ったのは魏徴(580~643)という人です。

魏徴は唐の李淵(初代皇帝)、太宗(2代目皇帝)の2人に仕え、とくに太宗の「貞観の治」の際の功臣として有名です。

官歴としては、はじめ太子洗馬、太宗即位後は諫議大夫となり、鉅鹿男に封ぜられ、629年(貞観3年)秘書監に任命されて政務に参画、さらに校検侍中に進みました。

読書を好み、文章に長け、太宗が昔の王朝梁・陳・隋などの歴史書を編集させる際には、かならず撰者の1人に魏徴を加え、序論の多くは彼の手になったといいます。

書もよくしたとされ、太宗が収集した王羲之の筆跡の鑑定を虞世南とともに命じられ、また虞世南が亡くなった際に変わりの人物として褚遂良を推薦するなどもしています。

64歳で亡くなり、文貞と諡されました。

九成宮醴泉銘の銘文は、53歳のときの文です。

九成宮醴泉銘の拓本について:古いものほど本来の字に近い

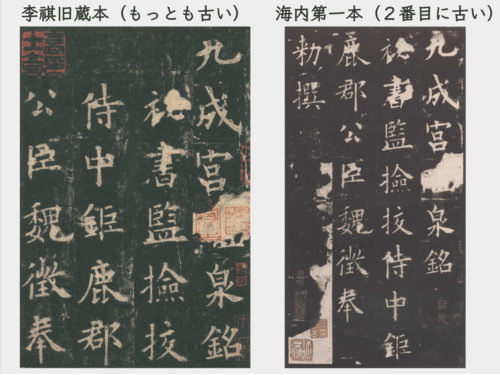

九成宮醴泉銘は、欧陽詢の最高手本として昔から人気が高く、多くの拓本がとられてきました。

拓本を取るたびに表面を研磨するので点画は細くなっていきます。さらにその細くなってしまった点画を太くしようと彫り直しされてきたので、現在本来の字形は失われてしまっています。

古い拓本と、新しい時代に取られた拓本とでは、線の太さも字形も変わってしまっているのです。

そのため、古い拓本が珍重されています。

現在、中国の北京故宮博物院にある李祺旧蔵本(明の李祺が旧蔵していた拓)が最も古いものとされています。

その次に古いものとして現在は日本の三井記念美術館に所蔵されている海内第一本があります。

2番目に古い海内第一本の方が、1番古い李祺旧蔵本より線が明瞭で見やすいため、日本だけでなく中国でも多くの人がこれを見て練習しています。

また、古来から人気の高かった九成宮醴泉銘は、たくさんの摸刻本(翻刻本)があります。摸刻本とは、誰かが九成宮醴泉銘を臨書して、その字を石に彫り、拓本にしたものです。これらは現代のように印刷技術が発達した時代においては無価値に等しいものです。新しく、見やすいのですが本物の字とは違うため注意しましょう。

石に彫られた文字は本来の文字ではない

「こんな鋭い筆づかい、実際にあるのかな?表現するのはとても難しそう」

九成宮醴泉銘を臨書したことがある方なら、この気持ちわかるのではないでしょうか?

これらの碑に彫られた文字は、実際に書かれた文字の起筆や終筆、はね、はらい、点折の形状、字画の微妙な太さ、そのすべてがそっくりそのまま刻されているわけではありません。彫り方には独自の思想が入り込み、書かれた文字との間に微妙な差が生じます。

たとえば、起筆や終筆の角度、画の尖端を鋭く残すかどうか、起筆や終筆に重きを置くか、送筆を重視するかなどによって、彫り方に微妙な違いが生じます。そして、それが独特の書風として鑑賞されるのです。

九成宮醴泉銘が鋭く見えるのは、筆で書いた文字の表現を刻法で再現しようとしているためです。これは単に形をなぞるのではなく、刻法独自の表現を試みています。したがって、肉筆そのままではなく、北魏の字(造像記など)よりも肉筆的でありながら、刻字そのものでもありません。

つまり、九成宮醴泉銘の文字は、肉筆にも刻字にも見られない、現実にはあり得ない姿をしているのです。

このことを念頭において、九成宮醴泉銘の臨書に取り組んでみるのも良いでしょう。

九成宮醴泉銘の歴史的背景もくみとって臨書に活かそう!

ここまで、九成宮醴泉銘の書き方をはじめ、碑の制作背景や内容などを紹介してきました。

九成宮醴泉銘は、中国唐時代の第2代皇帝、太宗の統治や唐王朝の徳を称えた内容が書かれた石碑です。

この作品は、楷書の典型が確立された唐時代の代表作であり、「楷法の極則」と称される名品です。楷書の練習の基礎として広く用いられています。

九成宮醴泉銘の書き方をまとめると、

- 横画は通常45°の角度で入筆される鋭い線が特徴。起筆の角度をマスターすることが重要。

- 縦画は息の長さと強さを兼ね備えた力強い線が特徴。起筆の角度は少し急な角度で入筆される。

- はねは力を凝縮して先端まで力を抜かずに、短めにはねる。勢いをつけすぎず筆先をまとめる。

- 右はらいは筆の弾力を利用して徐々に太くし、下で一旦筆を止めて水平にはらい出す。

- 点は方向や角度、長さや太さがさまざま。入る方向と抜く方向をよく観察して正確に書く。

- 向かい合っている縦線は内側に反るように書く。背勢の場合、文字全体が引き締まった印象を与える。

以上のポイントに注意して臨書に取り組みましょう。

また、九成宮醴泉銘の臨書には適切な道具の使用が重要です。特に筆の選び方が重要で、書道筆「小春」のような書きやすい筆を使うことで表現力が向上し、上達のスピードが速まります。

以上のポイントを踏まえ、九成宮醴泉銘の臨書に取り組んでみてください。正しい書き方と適切な道具を用いることで、練習の効果が高まり、理想的な楷書の形に近づくことができるでしょう。

関連記事一覧