中国唐の第2代皇帝太宗(李世民)は、300年も続く唐王朝の基礎を築き、歴代屈指の名君と謳われる人物ですが、書道史上においてもまた多大な影響を及ぼした皇帝です。

九成宮醴泉銘を建てさせたり、王羲之の書を酷愛し、代表作品の蘭亭序とともに埋葬されたりしたことはとても有名です。

今回はそんな太宗について、どんな人物だったのか、彼の代表作品も紹介していきます。

太宗について紹介

唐の第2代皇帝太宗(598~649)は、初代皇帝李淵(高祖)の次男として生まれました。諱(生前の名前)は世民といいます。

隋末(唐の1つ前の王朝)の動乱の際には、父李淵に説得して挙兵し、都長安を攻略、天下統一を果たしました。父を即位させたのち、皇太子となった長男李建成と弟の李元吉を殺害し、父の譲位を受けて即位しました。

政策面では、隋の制度を見なおして律令を体系化し官制をととのえ、税制を改革して財政を豊かにし、兵農一致の軍制を実行して、急速に平和な時代をもたらしました。

さらに、高句麗など国外への遠征にも勝利をおさめて国威を内外に示し、「貞観の治」と称えられる一時代を出現させました。

太宗が国を治めた時代は、中国史上もっとも安定した時期だったとされています。唐時代が300年とつづくその土台は、太宗によって築かれたのです。

太宗の文教政策

太宗は軍事家的・政治家的な面と文化人的な面を兼ね備えた人物で、政治や戦の成果はもちろん、文化方面にも力をそそぎました。

儒教の振興と立教制作を重視するとともに、唐王朝の国家制度に書を大きく位置付けたのです。もともとは北朝(北魏系)の出身なのですが、学問、芸術の分野では南朝(王羲之系)のものを採用し、南北文化の統一という文教政策を施行しました。

弘文館(学問所)の設置【国立の書道教室】

古来、中国では宮中に学館を設立して、典籍を収集保管、そこに天下の優秀な学者を招き、皇帝の学問や政治にわたる顧問とする制度がありました。今の図書館と大学の機能をあわせもった国立研究機関のようなものです。

唐では、高祖の621年(武徳4年)詔勅・上奏文の審議をつかさどる門下省に設置させれた修文館に始まります。

武徳9年、太宗が即位すると、これを弘文館に改称しました。

弘文館では、在京の現職五品以上の文武官の子で、習字の好きな者や素質があるものを選抜し、書道を学ばせました。はじめに24人が選抜され、内府に所蔵する法書を手本とさせました。

弘文館に出仕した学者は学士と称され、定員はなく、別に本務の官職をもつ者が兼務しました。のちに弘文館は入学者に定員が設けられ、皇族、外戚、高官の子弟を対象とした教育が行われるようになりました。書は重要な科目としていたことがうかがえます。

なお、弘文館には写経を担当したとみられる楷書手や、古跡法書の摸本制作を行う搨書手が置かれ、貞観年間中に設置された太子の学館である崇文官にも搨書手や書手が設置されました。

弘文館における学生たちへの書道の指導は、虞世南(558~638)と欧陽詢(557~641)が勅命により努めました。両者は当時随一の書道の名家として、学生に楷書を教授したのです。

ことに虞世南は、太宗が絶大なる信頼を置き、政務とその余暇においてもよき相談役となりました。

国子監(最高教育機関)の科目に書道をいれる

都長安に置かれた最高教育機関の国子監は、現代でいう中央の国立大学に相当します。唐では武徳元年、国子学・太学・四門学が設置されたことに始まります。

627年(貞観元年)、太宗は国子学を国子監と改称しました。

国子監には学長として国子祭酒が1人おかれ、6つの学部(国子学・太学・四門学・律学・書学・算学)がありました。

書学は隋王朝以来置かれたものでしたが、そこには教授にあたる書学博士が置かれ、八品以下の文武官および庶人の子を指導させ、『石経』『説文』『字林』を必修としました。

科挙(官僚登用試験)において文字がうまいことを重視

国子監において試験を受けて官僚となる道が開けていましたが、科挙(官僚登用試験)を受けて官僚になるほうが早かったため人気がありました。

官僚を選抜する試験である科挙において、唐では隋にならい6つの学科(秀才・明経・進士・明法・明書・明算)が課され、うち明書科は文字や訓詁を専門とする人材を選抜しました。

さらに、官僚の任命、異動に際しては、身言書判の4条件が基準とされました。すなわち、体格態度が立派なこと(身)、言語応答が明瞭なこと(言)、判決文作成の能力があること(判)とともに、楷書が正しく書けること(書)が基本条件とされたのです。

これは、任命後、実務上の問題が発生しないための基準であると考えられますが、いずれにしても文字がうまいことは唐王朝を支える国家官僚にふさわしい人格が表現されたものの1つと考えられ、重視されていたことがうかがえます。

太宗は儒教の解釈を統一した

科挙(官僚登用試験)の明経科は経書の解釈が問われました。明経科の経書の解釈にあたっては、はじめは様々な解釈が行われていて基準がなかったため、太宗は南北朝時代に南北で解釈がわかれていた儒教の経典の解釈を1つに定めることによって思想界の統一を行いました。

孔子の子孫である孔頴達に命じて『五経正義』をつくらせ、これを儒教の国定教科書としました。その基本となったのは南朝の学問でした。

また、この国政教科書作成に携わった顔師古(581~645)は、校定材料となった諸種の字体を集めて『顔氏字様』をつくり、楷書の字体の整理を行いました。のちに顔師古の第4世の孫の顔元孫(?~714)は『顔氏字様』をもとに正体・通体・俗体の3種類に分類し、韻の順に排列して『干禄字書』を整え、顔元孫の甥の顔真卿(709~785)は、これを書丹(銘文を刻む前に碑面に文字を書くこと)して石碑として建立しました。

異体が通行していた楷書は、次第に正体に統一されて、これを背景として唐時代は楷書が盛行したのです。

太宗の王羲之崇拝

政務の傍ら、太宗は崇拝した王羲之の書跡の収集、鑑定、複製に注力しました。

貞観13年、勅命して王羲之の書跡を高価で購求させ、全国あちこちにある名跡が内府に集められました。

そこで、当時起居郎であった褚遂良と校書郎の王知敬らに命じて、王羲之書跡を鑑別、校定させ、梁の方式にならって典儀の王行真に表装させました。

整理された書跡はおよそ2290紙、13帙128巻。そのうち楷書は50紙1帙8巻、行書は240紙4帙40巻で長さを4尺とし、草書は2000紙8帙80巻で長さを1丈2尺に整え、いずれも金縷雑宝装の軸、織成の帙を用いました。紙絹の継ぎ目には、「貞観」2字の印を捺しました。なお、王献之の書跡は購求せず、内府にわずかしかなかったといいます。

褚遂良が王羲之書跡を鑑定した際の手記である『晋右軍王羲之書目』には、楷書と行書の目録がのこされており、当時の王羲之書跡の収集・鑑定の一端が知られています。

太宗の王羲之への崇拝は、『晋書』の「王羲之伝賛」を自ら執筆したことからもうかがえます。

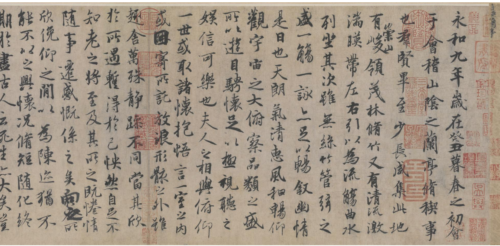

【蘭亭序】太宗に酷愛された王羲之書跡

太宗は、王羲之の書跡のなかでもとくに「蘭亭序」を酷愛しました。

蘭亭序については、何延之『蘭亭記』などに逸話がのこされています。弁才から蘭亭序を奪い取ったことや、太宗自身が亡くなった際には蘭亭序の原跡とともに埋葬するよう命じたことはとても有名な逸話です。

また、蘭亭序の複製の作成にも力を注ぎ、虞世南、欧陽詢、褚遂良らに蘭亭序を臨摸させ、あるいは趙模・韓道政・馮承素・諸葛貞・湯普徽ら搨書手に命じて摸本を制作させ、皇太子や諸王、近臣に与えました。

太宗が書道で重要視した「骨力神彩」とは

太宗は名跡の臨書に努めましたが、臨書態度についてこう言っています。

「古人の書を臨する際、形勢(字形)はまねない。ただ原跡の骨力(表現を支える内面的な力)を追求するだけだ。骨力が会得できれば、形勢は自然とついてくる」(『唐朝叙書録』)

また、

「学書のむずかしさは神彩(内面的な輝き)を得ることにある。形を学ぶのは二の次だ」(『太宗筆意』)

というように、骨力神彩を重要視しました。

骨力神彩とはどういったものなのか、少し難しいですが、中国の芸術・美学において本質とは「形」といった外面的なものより、「骨」「神彩」といった内面的なものにあるとされています。

太宗の代表作品

太宗の代表作品2点を紹介します。

- 晋祠銘(しんしめい)

- 温泉銘(おんせんめい)

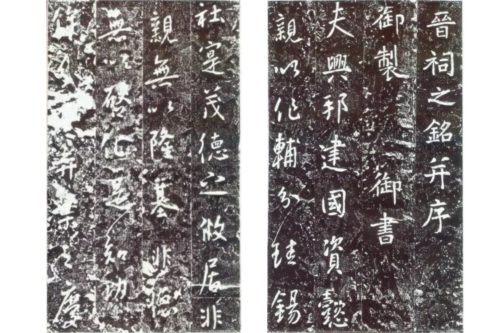

晋祠銘(しんしめい)

晋祠銘 貞観20年(646)

山西省太原市の西南約25㎞の場所にある晋祠(晋国で祖で西周の唐叔虞の祠廟)の「貞観宝翰亭」内に現存しています。

碑身は194×121.5㎝で、文は28行、1行50字。

隋末の混乱の中で、太宗が父李淵に勧めて兵を挙げたとき、この晋祠に武運を祈願しています。この碑はそれから30年後の貞観19年(645)12月、高句麗遠征から帰る途中に再び参拝し、神霊への感謝文を自ら作り、自ら書いて碑に刻ませたものです。

碑文は磨滅していて、さらに補刻を重ねているため原蹟本来の趣は失われてしまっています。ただし題額の飛白書は、いまもよくのこっています。

太宗は、碑石に行書を用いた最初の人であること、飛白体のもっとも古い作例をのこしたことで、よく名前が挙げられます。晋祠銘がこれにあたります。

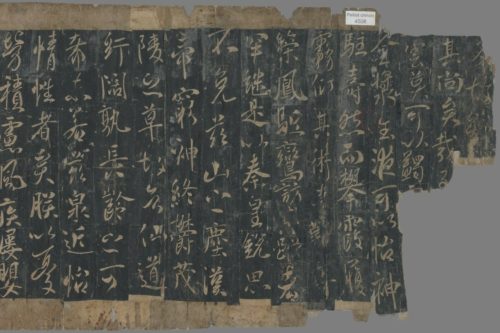

温泉銘(おんせんめい)

温泉銘 貞観22年(648)

この温泉とは、陝西省臨潼県の驪山温泉のあるところをさします。

この碑については宋代の著録には記録されていますが、その後は出てこないことから、原蹟は早期に失われてしまったとされています。

しかし、1908年フランスのポール・ペリオ博士によって、敦煌石窟から搬出された古文書中の1つにこの温泉銘の拓本がありました。前半は欠失していますが、後半49行分のこの剪装巻子本がありました。

巻末の余白に「永徽4年(653)8月30日、囲谷府、果毅児」墨書記名があることで、遺例の少ない唐拓の1つであることが証明されます。碑が建てられてからわずか5年後の拓なだけに、とても見やすい貴重な拓本です。

拓本は現在でもパリ国立図書館に収蔵されています。

内容としては、太宗が健康を害したため毎年冬になると温泉療養に行きました。そこの温泉を賛美した文を作って、自書して碑に刻しました。

この温泉銘からは、太宗の書法の根底には王羲之の書法があることをうかがえます。

まとめ:後世にのこる書道の志向

太宗の文教政策と王羲之崇拝は、当時の書道の志向を決定づけ、後世の書道にも大きな影響を及ぼしました。

のちに「初唐の三大家」と称された虞世南・欧陽詢・褚遂良は、太宗のもとで書道の才能を存分に発揮し、自らの腕前に磨きをかけ、「孔子廟堂碑」「九成宮醴泉銘」「雁塔聖教序」という名跡を輩出しました。

太宗と三大家の活躍により、唐時代は王羲之の東晋時代に引けを取らない書道の盛時となりえたのです。