この記事では、雁塔聖教序について解説します。

雁塔聖教序は、中国で活躍した書道家褚遂良の代表作品として有名で、

楷書の古典としてよく用いられます。

そこで今回は、雁塔聖教序が造られたきっかけから文の内容、さらに書き方・特徴も解説していきます。

また、雁塔聖教序の拓本の画像は「雁塔聖教序(がんとうしょうぎょうじょ)の臨書に使える全文拓本画像・釈門」で掲載しています。ぜひ臨書の際にご活用ください。

雁塔聖教序について

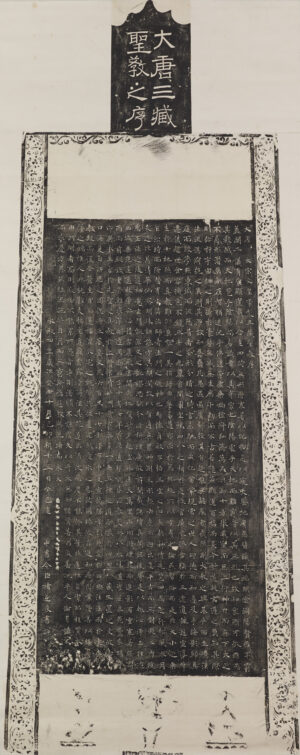

雁塔聖教序は、陝西省西安市南郊の慈恩寺境内にある大雁塔にはめ込まれた「大唐三蔵聖教之序」碑と「大唐三蔵聖教序記」碑の2つの碑をあわせた総称で、「慈恩聖教序」とも呼ばれています。

双方とも碑身(文字が書かれている部分)は、高さ約1,98メートル、上幅85センチもの大きさがあります。

また、この両碑の素材には、黒大理石という良質な石が使われています。

現在、陝西省西安の慈恩寺境内で見られる大雁塔は7層のかなり大きな塔ですが、これは後の時代に建て直されたもので、現在、雁塔聖教序の二碑は南面入口の左右に配置されています。

雁塔聖教序の作者は褚遂良(ちょすいりょう)

雁塔聖教序の作者は、褚遂良という人物です。

褚遂良〈開皇16年(596)~顕慶3年(658)〉は、中国の唐時代に活躍した書道家で、虞世南、欧陽詢と並んで「初唐の三大家」と呼ばれています。

褚遂良について詳しく知りたい方は、「褚遂良(ちょすいりょう)について解説/代表作品も紹介」をチェックしましょう。

「雁塔聖教序」が建てられた理由

唐王朝の初期は政情が不安定で、人々は苦しい生活をしいられました。心のよりどころとなる仏法もインドから伝わるうちに変質し、教えの基となる経典類も不足し満足な教えができませんでした。

孫悟空が活躍する「西遊記」でおなじみの三蔵法師こと、玄奘(602~664)は、この状態を心配して国禁を犯してひとりでインドへと旅立ちました。

その後、約17年にわたり旅をつづけた玄奘は、貞観19年に仏典657部を携え、帰国しました。

玄奘は罪に問われるどころか、太宗に厚くもてなされました。

玄奘は経典の漢訳に当たり、皇帝と皇太子から序文を与えられました。太宗の「大唐三蔵聖教之序」と高宗の「大唐三蔵聖教序記」です。大雁塔建立の際に、その文を2つの碑に刻して安置することを願い、その後、最上層の石室に二碑が置かれました。これが雁塔聖教序です。序と序記の文は、ともに貞観22年に贈りましたが、両方の碑ができたのはそれから5年後の永徽4年(653)、褚遂良58歳のことでした。

序と序記のちがい

「雁塔聖教序 」は「大唐三蔵聖教之序」碑と「大唐三蔵聖教序記」碑の2つの碑の総称です。

では、「序」と「序記」というものには、何か違いがあるのでしょうか。

- 「序」とは、一般にものごとの次第を順位立てて述べる文体のこととされています。

- 「記」とは、客観的に事実を書く文体のこととされています。

- また「序記」とは、人物に関する事実を客観的に叙述したものの意味で使用される文体であり、「序」と「記」が重なってできた文体とも言われています。

つまり、文体の上から言えば、「序」と「序記」は違うものとなるのです。

「雁塔聖教序」の雁塔とは?

「雁塔」の名前は玄奘 の「大唐西域記」に、『自分たちに肉を施すために自殺した雁の話を聞いた僧たちが感銘をうけて、死んだ雁を塔の下に埋めた』とあることに由来しているとされています。

「雁塔聖教序」の内容

「聖教」とは、尊い仏の教えという意味です。

これに「序」がついて「聖教序」になると、新しく訳された仏教論に対して皇帝から下された序文のことをいいます。

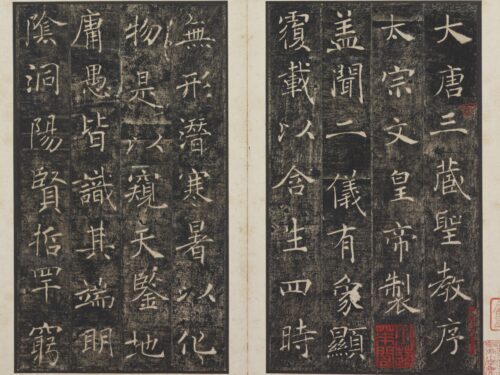

「大唐三蔵聖教之序」の内容は、まず初めに仏教の教理を説き、次に仏教の経緯を述べ、最後に玄奘の人徳とその業績を讃えます。

「大唐三蔵聖教序記」は、高宗が父帝である太宗の仏教に対する見識と、玄奘の経典翻訳事業の功績を述べたものです。

雁塔聖教序の書き方・特徴・筆使い

ここからは雁塔聖教序を臨書するときに気をつけたい特徴を3点紹介します。

雁塔聖教序は、「ゆったりとした」「穏やかな」イメージの古典です。

以下の特徴をしっかりおさえてもらえれば、こういったイメージを表現できるようになるでしょう。

- 行書的な用筆

- のびのびとした横画

- 穏やかなハネ

それぞれ詳しく解説していきます。

行書的な筆使い

1つ目、

雁塔聖教序は、一般に楷書作品とされていますが、多くの部分で行書的な筆使いがみられます。

「点画の連続」や「方向の変化」がみられます。

上の例は、雁塔聖教序の中で同じ文字が2回出てくる場合、書風を書き分ける意味で行意が加えられています。

はっきり行書的な形となっているものばかりではなく、何気ない筆意や、終筆の部分にかすかに表現されいる場合もあります。

拓本を注意深く観察してみましょう。

のびのびとした横画

2つ目、

雁塔聖教序は、長い横画がとくにのびのびと書かれています。

「二」の2画目の入筆部分は、穂先を右側から入れ、弾力を意識して筆の向きを左斜めにもどしていきます。

送筆部分は細く浮かし、終筆部分に向かって徐々に太くし、最後はしっかりおさえます。

また、上で紹介した「二」の2画目のような入筆に限らず、

入筆から送筆・終筆までのリズムや用筆・形にさまざまなバリエーションがあります。

「大」の1画目は、斜め45°で入筆し、基本的な横画となっています。

「太」の1画目は、入筆の先端を丸くし、終筆は抜くように細くなっています。

「皇」の最終画は、入筆は軽く、終筆はどしっと重くなっています。

穏やかなハネ

3つ目、

雁塔聖教序のハネの部分は、終筆で軽く持ち上げるように、動きの抑制されたハネが多いです。

繊細で粘りのあるハネを目指しましょう。

また、1つ目で「行書的な用筆」を紹介しましたが、行書の流れ(行意)がハネの部分に表現されている部分もあります。

流れを意識して、次の画に向かいましょう。

雁塔聖教序の上達には道具も大切

ここまで雁塔聖教序の書き方を紹介してきましたが、これらの技法や筆づかいを表現するためには、適切な道具が不可欠です。

特に筆の選び方は非常に重要です。適切な筆を使わないと、上達しないばかりか、間違った方法を覚えてしまうこともあります。

もし、「お手本通りにうまく書けない…」や「筆が思うように動かない…」と感じる方は、普段使っている筆を見直してみると良いかもしれません。

書道筆「小春」は、その書きやすさと使いやすさから、多くの書道愛好者に支持されています。

筆選びで迷っている方は「書道筆『小春』の魅力:初心者からプロまで愛される万能筆の秘密」を参考にしてみてください。

まとめ

今回は、褚遂良の代表作品、雁塔聖教序について解説しました。

雁塔聖教序は、「ゆったりとした」「穏やかな」イメージの古典です。

それを表現するためには

「行書的な用筆」

「のびのびとした横画」

「穏やかなハネ」

の3点がポイントとなってくるでしょう。

道具にもこだわりつつ、ストレスのない楽しい書道ライフを祈っています。