日本の書流文化の原点は平安初期に活躍した空海です。

空海は中国(唐)に渡って、中国の書風を日本に持ち帰りました。

その空海が持ち帰った中国の書風を三筆(空海・嵯峨天皇・橘逸勢)が日本に広め、やがて遣唐使の廃止により中国文化の影響が弱まり、日本独自の文化が発展した時代になると三跡(小野道風・藤原佐理・藤原行成)が日本独自の書風を完成させました。

「〇〇流」という流派書道は三跡の1人、藤原行成の影響によってはじまりました。

今回は藤原行成によってはじまった世尊寺流、そのつぎの書風の転換期、藤原忠通からはじまった法性寺流、江戸時代まで影響を拡大し続けた尊円法親王による青蓮院流について紹介していきます。

書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!

SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。

添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。

\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/

書流とは

書流とは、和様書の流派の総称をさします。

日本書道史上の能書家が筆法の「型」をつくりだし、その「型」が書流として受け継がれていきました。

したがって、中国の書道の歴史上に書流という概念はありません。

和様書は、平安時代中期に活躍した藤原行成を祖とする世尊寺流からはじまり、脈流のように分派して多くの流派が誕生しました。

数多くある流派のなかでも代表的なもの3つを紹介します。

- 世尊時流

- 法性寺流

- 青蓮院流

藤原行成からはじまった世尊時流

小野道風(894~966)の時代に始まった和様の書は、その後、藤原佐理(944~998)をはじめとした人々によって洗練が重ねられ、藤原行成(972~1027)になって和様書道は完成しました。

それ以降、藤原行成の家系は宮廷書壇の中心として活躍していきました。

平安時代においては、歴代の秘事をうけ伝えていきながらも、個性豊かな書風が展開されました。

この藤原行成からはじまった何代にも続く書流のことを「世尊寺流」といいます。

世尊寺流については以下の記事で詳しく紹介しています。↓

藤原忠通からはじまった法性寺流

平安末期は鎌倉時代への転換期であり、政治の上で大きな変化があり、それが文化の面でもおおきな影響をもたらしました。

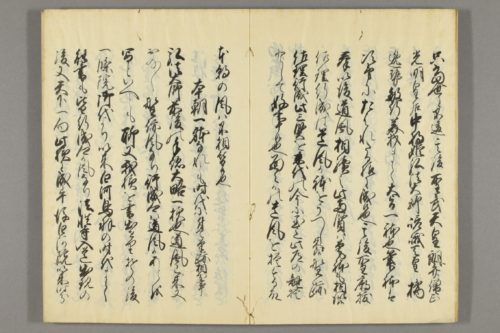

書の流れにおいても、尊円法親王が書いた『入木抄』によれば、

「一条院御代以来、白川・鳥羽の御代まで、能書も非能書も皆行成卿が風也。法性寺入道出現の後、又、天下一向此様成了。後白河院依頼時分、如此。剰、後京極摂政相続之間、弥此風盛也。後嵯峨院比まで、此躰也。其間、弘誓院入道大納言等、躰がハりて人多好用之歟。是ハ法性寺関白の余風也。法性寺関白ハ又権跡を摸する也。…

と記されています。

つまり、藤原行成の書風(世尊寺流)が1世紀半以上にわたって受け継がれてきましたが、藤原忠通(1097~1164)という人物によって書風が一変したというのです。

法性寺流の特徴としては、古い伝統に反発しようとした、個性的でたくましい書風です。

その藤原忠通の書流を「法性寺流」といいます。

法性寺流については以下の記事で詳しく紹介しています。↓

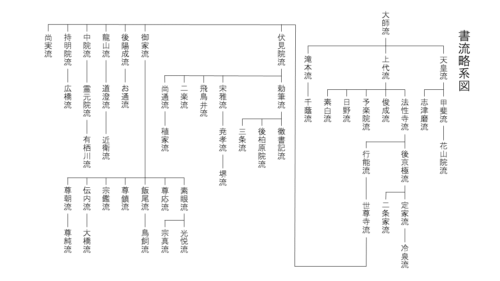

上の書流略系図を見てもらうと、「世尊寺流」が「法性寺流」の流れをくんでいますが、これは平安時代の藤原行成の一系のころには書流という概念がなかったためです。

尊円法親王による青蓮院流

尊円法親王は、書道・書流の歴史を語るうえでとても重要な人物です。

尊円法親王は、世尊寺家の当主、世尊寺経尹・世尊寺行房・世尊寺行尹に教えを受けています。

その生存中からすでに彼の書はとても尊重されており、亡くなった後も、彼が門跡を務めた青蓮院の歴住たちによってその書風が受け継がれていきました。

一条兼良(1402‐1481)の『尺素往来』によると、

「和字。漢字。共に青蓮院尊円法親王の御筆を以て規範と為す。而都鄙翫之…」

と記されています。

つまり、仮名・漢字、ともに青蓮院尊円法親王の筆跡をお手本とする。それは、都も田舎もこぞって珍重したといいます。

当時の書の流行が尊円法親王の書法一色に塗りつぶされていたことがわかります。

そんな尊円法親王のあとを継いだ代表的な4人、尊応准后(?~1514)・尊鎮法親王(1504~1550)・尊朝法親王(1552~1597)・尊純法親王(1591~1653)がとくに活躍します。

書流の流れの中では、それぞれ尊王流・尊鎮流・尊朝流・尊純流をたて、尊円法親王の尊円流を4派に分けています。

これら尊円法親王の後の4つの流派をあわせて青蓮院流という呼び方をしています。

別の呼び方として、青蓮院が京都の粟田口にあることから、粟田流または粟田口流ともいいます。

江戸時代に入って、この流派の勢いがさらにおおきくなると、御家流という名前で呼ばれるようになりました。