懐素(かいそ)は、中国唐時代に狂草(草書の種類)を書いた書道家として有名です。磊落な性格で、酒を飲んでは心のおもむくまま、ところかまわず草書を書き散らしたといいます。

今回は、懐素とはどんな書家なのかを解説した後に、彼の書風の特徴である狂草について、代表作品も紹介していきます。

書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!

SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。

添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。

\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/

懐素について解説

懐素は、中国唐の8世紀後半に活躍した僧侶、書道家です。

俗人としての苗字は銭といい、僧侶として出家した後の僧名を懐素と名乗りました。字は蔵真。湖南省零陵県の人。

出家とは、これまでの生活や家族、友人など修行の妨げとなる世俗の生活を捨て、仏教の修行をすることです。

生没はあきらかではなく、開元13年(725)ころ~貞元元年(785)ころとされています。

貧しい家に生まれた懐素は幼いころに出家し、禅の修行に努めながら、書道によって心を清め悟りを求めました。

郷里ではすでに書道家として有名でしたが、古人の名品を見る機会がないのを残念に思っていました。そこで一念発起し、大暦12年(777)都の長安に出ます。長安では名士たちと出会い、歴代の名品にもめぐりあうことができました。唐の四大家の1人、顔真卿にも会っています。

書道家としての懐素

懐素は、張旭の弟子であり自分のいとこにあたる鄔彤から、王羲之の書法や、草書の極意を学びました。

のちに顔真卿と知り合い、顔真卿から、家の天井や壁をつたって流れ落ちた雨漏りの痕を見て草書の筆法を悟ったという屋漏痕の話をききました。

懐素自身もまた、風にしたがって限りなく変化する夏雲を見て、そこから草書の真髄を得たといいます。

自由奔放な懐素の草書は「狂草」と呼ばれて一世を風靡し、李白らにも絶賛されました。

懐素の特徴「狂草」

懐素の草書の特徴は「狂草」です。

狂草は、懐素より少し前の張旭という書道家が、酒に酔った勢いで自由奔放な草書を書いたのが始まりです。張旭は、ときに頭髪に墨をつけて書くということまでやってのけたらしいです。いわゆる宴会の余興のようなものでしょうか、パフォーマンスとしての書道です。

懐素も酒を飲んで酔うと、大声で叫びながらあたりを走り回り、やおら筆を執り草書を書きました。寺院の壁や堀、食器、着物など手あたり次第にどこにでも書いたので、伝存する作品が少ないです。

懐素と同様に酒好きで奇行のおおい張旭とともに、「張顛素狂」と呼ばれていました。

懐素の書道にまつわる逸話

懐素の書道にまつわる逸話を紹介します。

- 書が好きでしたが、家が貧しく紙が買えなかったため、一万株もの芭蕉を植えてその葉に手習いしました。その芭蕉の葉にちなみ、自分の書斎を緑天庵と名付けました。

- 葉を使い尽くすと、今度は漆を塗った板に書いては拭き消し、書いては消し、を繰り返したため、擦れて板がすり減り穴があくまで書き続けたといいます。

- 使い古した筆が山のようにたまると、筆を埋め、筆塚を作って供養しました。

またお酒が好きで、酔うと好んで草書を書きました。

かなりの大酒ぶりで、酔っぱらうと、寺の壁、里のしきり、衣装、お皿など、手あたり次第に書いたといいます。そのため、人々は「酔僧」と呼びました。

歴代書道家による懐素の評価

懐素は狂草という草書を書きましたが、彼の狂草に対する評価は人によってさまざまなようです。

元の沈右(しんゆう)による懐素の評価

元の沈右は、懐素が書の奥義をよく継承していることをとても高く評価しています。

「懐素の書はみごとである。意のまま気の向くままに書かれ、変化の限りを尽くしているが、常に魏晋の法度から離れていない」

懐素が書壇においてかくも崇高な地位を得ることができたのは、

「意のまま、気の向くまま」でありながら「魏晋の法度を離れていない」という、相反する要素をうまく交わらせることができたからです。

狂草に対する米芾(べいふつ)の評価

懐素が出てきてから、草書で有名になる書家が相次いであらわれました。

高閑や䛒光がその代表例であり、彼らによって狂草は後の世代へとつづいていきました。

しかしこの狂草について、後の時代(宋)の人物である米芾が否定的な意見を論じています。

「張旭は俗物(無風流で金銭や世間の名声を第一としている)で古風を変乱したが、懐素になると少し平淡さを加えて、ようやく完成に至ったが時代のせいか高古さがなく、高閑以下はみんな居酒屋に掛けられるくらいのものであり、䛒光はとりわけ憎悪すべきである」

と評価しています。

米芾は晋時代の人(王羲之など)を参考にしなければ気格はいたずらに下品となるばかりであるといって、すべて晋人の風土に重点を置いてみている人物です。

懐素の代表作品

懐素の代表作品を紹介します。懐素の草書作品には2種類の傾向のものがあり、1つは狂草で、もう1つは伝統的な正しい草書です。

- 自叙帖(じじょじょう)

- 小草千字文(しょうそうせんじもん)

以下詳しく紹介していきます。

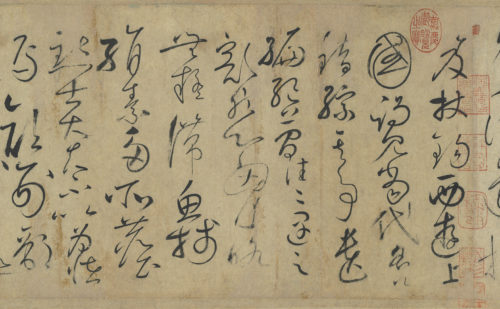

自叙帖(じじょじょう)

777年(大暦12年)

台北・故宮博物院の所蔵で28.3×755㎝の紙本巻子装です。

狂草の傑作である「自叙帖」は、狂草のなかでもとくに代表作品です。連続した線が多く、筆の動きは上下左右によく回転し、軽くて速いリズムが感じられます。

内容は、自分の経歴を簡単に書いたあとに、親交のあった当時の名士たちが懐素のすぐれた書法をほめたたえる詩文を引用したもので、自己宣伝しています。

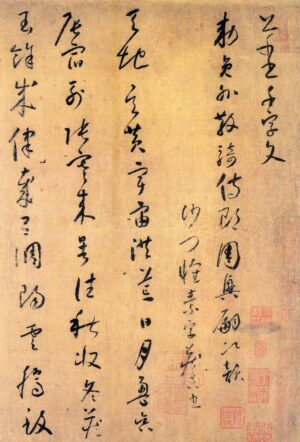

小草千字文(しょうそうせんじもん)

無紀年、799(貞元15年)頃

明時代の姚公綬(収蔵家)がこの作品を「1字が1金に値する」と評価したことで「千金帖」と呼ばれるようになりました。

台北・故宮博物院の所蔵で、18.8×279㎝の絹本巻子装です。

最晩年のこの作品は、老成した枯淡な境地を示す作品として知られています。

1文字ずつ単体の草書で書かれた独草の形式をとり、平淡で古雅な趣があります。落ち着いた用筆法で、「自叙帖」とは正反対の傾向の作品です。

千字文は識字を書道の教育教材として普及したいわばテキストであり、歴代の名家によって書かれた作例も多いです。