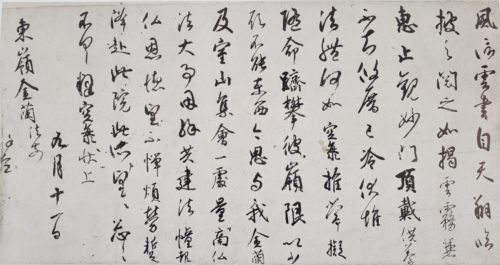

「風信帖」は、平安時代初期の僧である空海が最澄に宛てた手紙で、空海の代表作の一つです。この作品は、当時の文化を知る貴重な資料としても高く評価されています。

この記事では、風信帖の書き方や特徴について詳しく解説し、空海と最澄の関係にも触れます。歴史的背景を理解することで、風信帖の内容をより深く理解できるでしょう。

風信帖を学びたい方や、書道に興味がある方にとって、役立つ情報をお届けします。

書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!

SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。

添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。

\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/

風信帖(ふうしんじょう)について解説

風信帖とは、空海が最澄(767~822)にあてた手紙(風信帖・忽披帖・忽恵帖)計3通をつなげて1巻に仕立てた総称です。

巻尾の跋文によると、 もとは5通あったものが、 1通は盗難にあって紛失し、もう1通は関白・豊臣秀次(1568~1595)の所望により献上したと記されています。この出来事がきっかけで、2通がどこかへ失われてしまいました。

「風信帖」という名前は、第1通目の書き出しに「風信雲書、自天翔臨(風信雲書、天より翔臨す)」と書かれていることからきています。第2通目は「忽披枉書~」の書き出しにより「忽披帖」、第3通目は「忽恵書礼~」の書き出しにより「忽恵帖」と呼ばれています。

また、これら3通をあわせて「風信帖」と呼んでいます。

時代は平安時代初期、弘仁(810~823)の初めに書かれたもので、空海の30歳代の末、または40代に初めの書跡です。

3通とも行書体ですが、書風はそれぞれ少しずつ違っています。しかし、すべて王羲之風を主とし、そのれに顔真卿風も少し加わり、また、空海のならではの個性も加えられています。力のこもった線質、激しく筆圧を加える転折など、文字は骨格が強く、また構成は即興性の強い手紙ならではの軽妙さも備わっています。

料紙は縦28,8センチ、長さ158センチ。現在風信帖は、空海ゆかりの東寺に所蔵されています。

風信帖の作者:空海とは

風信帖の作者である空海(くうかい・774~835)は、平安時代初期の僧侶で、真言宗の開祖として広く知られています。

804年(延暦23年)、31歳のときに留学僧として中国・唐に渡り、都の長安で真言密教を学びました。また、書や詩文など幅広い分野の学問にも精通し、2年後に帰国しました。

帰国後、空海は日本において密教を広め、真言宗の創始者として大きな役割を果たしました。さらに、土木工事や教育など多方面にわたり影響を与え、その功績は宗教にとどまらず、日本文化全体に及んでいます。

空海は835年(承和2年)に63歳で亡くなりましたが、921年(延喜21年)に醍醐天皇より「弘法大師」の諡号を賜り、以後、弘法大師として後世にその名を残しています。

空海についてさらに詳しく知りたい方は、「空海の書道においての活躍/日本の書道の源流に位置する人物/代表作品も紹介」をご覧ください。

風信帖を書いた空海と最澄の関係

真言宗の開祖である弘法大師空海と、天台宗の開祖である伝教大師最澄。平安時代の仏教界を代表するこの二人の関係は、最初は別々の道を歩んでおり、お互いを意識することはありませんでした。しかし、遣唐使としての経験や、空海が持ち帰った密教の教えが、二人の交流を深める大きなきっかけとなりました。

ここからは、空海と最澄がどのように出会い、その後どのように交流を深めていったかをご紹介します。

2人が出会うまで:空海と最澄の遣唐使としての旅

最澄は767年(神護景雲元年)に近江国で生まれ、12歳で近江の大国行表のもとで出家しました。785年(延暦4年)4月6日には東大寺で具足戒を受けましたが、その年の7月中旬には比叡山に登り、788年(延暦7年)には22歳で比叡山寺を建立しました。

一方、空海は774年(宝亀5年)に讃岐国で生まれ、15歳のときに母方のおじにあたる阿刀大足に連れられて京に上り、18歳で大学に入学しました。しかし、まもなく退学し、四国や大和、紀伊などの山野を巡りながら求聞持法の修行を続けました。そして、24歳で『三教指帰』三巻を著し、出家の志を固めました。

804年(延暦23年)5月12日、難波(大阪)の港から遣唐使の四船団が出航しました。第一船には大使の藤原葛野麻呂と共に、空海や橘逸勢ら23名が乗り、第二船には遣唐副使の菅原清公と共に、最澄や訳語僧(通訳)の義真ら27名が乗り込みました。彼らは7月6日に肥前国田ノ浦を出発し、唐への旅に出ました。

この時、最澄はすでに平安仏教界を代表する僧侶で、桓武天皇からの信頼も厚く、短期間の視察を目的とした還学生でした。入唐の費用として、安殿親王から金銀数百両が支給されました。

一方、空海は長い間私度僧として活動しており、いわば半僧半俗の立場にありましたが、渡航の際に急遽、東大寺戒壇院で出家し、具足戒を受けました。そして、20年の長期留学を目的とする留学生に任命されました。彼のパトロンはおそらく伊予親王だったと考えられています。

このとき、最澄は38歳、空海は7歳年下の31歳でした。

この入唐の時期、最澄と空海はまだ一度も顔を合わせたことがありませんでした。第一船は8月10日に福州の赤岸鎮に漂着し、その後11月3日に福州を出発、12月23日に長安に到着しました。一方、第二船は9月1日に明州の寧波府に到着し、最澄はすぐに天台山へ向かいました。このように、二人は唐に渡った後も、異なる目的でそれぞれ別々に行動していました。

出会いのきっかけ:空海の『請来目録』に驚愕した最澄

最澄は、遣唐使としての任務を終え、805年(延暦24年)6月5日に葛野麻呂の遣唐船で対馬に帰国しました。

一方、空海は長安に滞在し、青竜寺の恵果(けいか)に師事して密教の伝授を受けました。そして、806年(大同元年)10月ごろに遣唐副使の高階遠成(たかしなのとおなり)の遣唐船で帰国し、太宰府に留まりました。空海は、唐から持ち帰った膨大な経典や仏像、曼荼羅(密教で生まれた絵)などのリストである『請来目録(しょうらいもくろく)』を上奏文に添えて高階遠成に託し、彼は12月13日に入京して帰国報告を行いました。

しかし、空海の入京許可はすぐには下りませんでした。その理由はいくつか考えられますが、20年の留学予定がわずか2年で帰国したため、朝廷は空海の扱いに戸惑ったのではないかと考えられます。

その後、空海の『請来目録』が平城天皇(かつて最澄のパトロンであった安殿親王で、桓武天皇の第一皇子)の手に渡り、その影響で最澄もこの『請来目録』を見ることになりました。

最澄は帰国間際に越州で順暁に出会い、2ヶ月間だけ善無畏系のいわば直系ではない密教を学んだにすぎませんでしたが、桓武天皇は最澄を密教の最高権威者として認め、信頼を寄せていました。806年(延暦24年)9月初旬に高雄山寺で行われた伝法灌頂も、日本における最初の密教の儀式として行われたものでした。

しかし、『請来目録』を目にした最澄は、インド直伝の正統な唐密教を日本にもたらしたのが空海であることを知り、驚愕と動揺を隠すことができませんでした。これは最澄にとって、空海の存在を強く意識するきっかけとなったのです。

京都東寺に所蔵されている『請来目録』(国宝)は、最澄が書き写したものとされており、812~813年(弘仁3~4年)ごろの筆写と推定されています。これは、後に述べるように、二人の交流が最も親密だった時期に書かれたものです。

交流の深まり

空海は帰国後、翌年の6月に太宰府から近くの観世音寺に移りましたが、筑紫での滞在は予想以上に長引きました。

しかし、809年(大同4年)2月3日、空海は最澄宛てに手紙を送りました。このころ、空海は最澄に会うために近畿地方に来ていたと考えられます。もしかすると、入京許可を得られなかった空海を、最澄が九州から呼び寄せた可能性も十分に考えられます。

同年4月、平城天皇が嵯峨天皇(神野親王)に譲位し、情勢が一変しました。これにより、朝廷の空海に対する認識も変わったようです。8月24日付の書簡で、最澄は弟子の経珍を空海のもとに送り、『大日経略摂念誦随行法』を含む十二部の密教経典を借りたいと申し出ました。その書き出しには挨拶がなく、「謹啓 借請法門事 合十二部…」と書かれているため、これ以前から密教経典の貸し借りや、二人の交流があったことがうかがえます。さらに、最澄は空海のために和気真綱に紹介状を書き、高雄山寺に住むことを斡旋しました。

813年(弘仁3年)9月、最澄は乙訓寺で空海を訪ねました。同年11月15日、空海が高雄山寺で金剛界の結縁灌頂を行った際、最澄は和気真綱や美濃種入と共にこれを受けました。さらに、12月14日に同じく高雄山寺で行われた胎蔵結縁灌頂では、最澄を含む145人が受灌しました。

平安仏教界のリーダーである最澄が、新たに帰国した年下の空海に弟子入りし、両部の灌頂を受けたことは、多くの人々を驚かせたことでしょう。この出来事は、空海の存在が一気に注目を集めるきっかけとなりました。

風信帖の内容

風信帖の内容は、平安時代の僧である空海が最澄にあてた手紙です。

現在、3通の手紙が現存しており、それぞれ9月11日、9月13日、9月5日に書かれています。偶然にも同じ9月に書かれた手紙ですが、それぞれ内容が異なるため、別々の年に書かれたものと考えられています。

3通の手紙はいずれも、空海が最澄に対して抱いている尊敬、思いやり、そして感謝の気持ちが込められた内容となっています。

以下は、それぞれの手紙の内容についての解説です。

また、風信帖の内容についてより詳しく知りたい方は、「風信帖の内容を全文現代語訳で紹介」をチェックしましょう。

1通目:風信帖の内容

まず、最澄が贈ってくれた天台大師智顗(ちぎ)の『摩訶止観(まかしかん)』20巻について、空海は丁寧にお礼を述べています。そして、最澄から「比叡山に来てほしい」という誘いを受けていますが、空海は自身の都合が悪く、伺うことができないと伝えています。

また、空海は最澄と室生山の堅慧(けんえ)の3人で集まり、仏教の根本的な問題について話し合い、仏教活動を活発にして仏の恩に報いたいと考えています。そのため、どうか手間を惜しまずに、この乙訓寺までお越しくださいとお願いしています。

2通目:忽披帖の内容

最澄からは、藤原冬嗣(ふじわらのふゆつぐ)に宛てた手紙も届けられたようです。その手紙を拝受しました、と書いています。

一方、空海は現在仏事で忙しいため、仏事が終わったら詳しく返信すると伝えています。このことから、おそらく空海宛ての手紙も含まれていたのでしょう。現代のメールで例えるなら、「確認してから返答します」といった状況です。

3通目:忽恵帖の内容

3通目も、最澄からの手紙に対する返事です。

空海は、別便で託された香やその他の贈り物を9月3日に受け取ったことを伝えています。そして、3日から始めた修法が9日までに終わる予定であり、10日の早朝に最澄の元を訪れたいので、そのつもりでお待ちくださいとお願いしています。

続いて、2つの要件が記されています。

1つ目は、山城と石川の2人の仏教者が深く最澄の徳を敬い、ぜひお会いして話したいと望んでいること。2つ目は、仁王経などの経典を借りたいという依頼があったが、それらの経典は国分寺の講師が持ち帰ってしまっているため、後日必ずお貸しするという内容です。

風信帖の書風、特徴

曲線

風信帖は行書体で書かれているため、曲線が多いです。単にまるく書かれているのではなく、一画一画の直線的要素が加味されています。これにより線に強さを与えて、いわゆる骨力のある書を形づくっています。

文字の傾斜

風信帖を一見すると文字が全体に左に傾いていることに気づきます。傾斜の繰り返しは動きや変化を表現するためには、重要な要素です。

筆圧の変化

「風信」「恵止」「頂戴」といったすごいボリュームのある線質があるかと思えば、「供養」とか「遍照状上」といった細くて軽い線もあります。また、1文字の中にも筆圧の変化による軽重、太細、主従などの変化があります。

行の構成

連綿で文字と文字がつながっている部分は、下に来る字は上の文字よりも必ず右下に書かれていて、連綿に無理のないように配慮されています。

また、1行の中で文字の中心が少しずつ左右に揺れています。行のうねりが生じています。