貫名菘翁(ぬきな すうおう)は江戸時代の書家で、日本書道史上においては空海以来の能書家と謳われています。

菘翁は生涯の大半を京都で生活し、書道は王羲之を代表とする晋時代と楷書が完成する唐時代の書を中心に学びました。

そんな古典を大切にする菘翁の門流は明治に入っても栄えて、京都・大阪方面ではその流風を受け継ぐ書人が多くあらわれています。

書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!

SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。

添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。

\10月30日まで!7日間無料キャンペーン/

貫名菘翁の基本情報

貫名菘翁は、姓は吉井、名は泰次郎、のちに姓を貫名、名を苞に変え、字を君茂といいました。

雅号は海屋、海客、海叟と呼び、晩年71歳の頃からは菘翁、摘菘翁、摘菘人などと号しました。

一般には貫名海屋で知られますが、晩年によく使っていた菘翁の称号が彼を呼ぶのに最もふさわしいでしょう。

貫名菘翁の人生

貫名菘翁は安永7年(1778)3月、徳島城下西富田弓町1丁目に生まれます。

菘翁が生まれた家は徳島城下にあり、阿波藩に仕えた旧家の出身です。

17歳のころ、故郷を出て高野山にいる叔父を頼って登山し、山内の図書を読破し、空海の筆跡を学んだと言われています。

およそ22歳のころ、高野山を降りて、郎華に出て、懐徳書院に入り、中井竹山に師事したと言われています。

それからのち、34歳のころ、郎華から京都に移ります。

はじめは、四条富小路上るところに住んだと言われています。

71歳のころ、岡崎聖護院村に移ります。この土地を錦織村とよび、ここに菘菜が生産されているので、これを自らの号として菘翁と呼びました。

そののち、78歳のとき、下鴨に新居をかまえ、翌年家が完成したので岡崎からここに引っ越し、ここを老後の読書安息の地としました。

このように、菘翁の出身は徳島ですが、住んでいたのはほとんど京都で、事実上は京都の人と言ってもよいほどです。

京都に移ってからは、町で儒教を教えるものとして交流し、私塾を開いて子弟の指導に当たっていました。

菘翁は書家ではなくあくまで儒者であり、またそれで生計を立てていたのでした。

文久3年(1863)5月、京都下賀茂にて86歳で亡くなりました。

貫名菘翁の書学歴

菘翁が若いころの書の学習は、故郷にいたときは、西宣行について米芾の書法を学んだといいます。

17歳で故郷を離れて高野山にのぼり、空海の書を学んだといいます。

しかし、彼の作品で見られるのは中年以降のもので、今日、その作品を見られるのも40歳代以降のものに限られています。

そして、晩年になるほど書が円熟し、ついに巧妙の域に達するのです。

貫名菘翁が学んだ古典

菘翁が主に学んだのは晋、唐の時代の古典です。

王羲之の書の典型を追い求め、王羲之の十七帖の拓本を40種類以上も集め、蘭亭序についてもいくつか種類があるのですが、各種の異本の研究を行っています。

王羲之の書ではこのほかに集字聖教序や、興福寺断碑などについても、収蔵するとともに臨書によってよく学んでいました。

王羲之の書のつぎにもっともよく学んだのは唐時代の碑帖です。

唐時代の碑帖を選ぶ理由として、

「唐の碑の書が歴代の書の中でも特に優れているからである。世間にあるところの集帖や翻刻本および唐以降の続刻と同じ立場で論じることはできない。これこそ書を臨模して学ぶものはかならず目をとめるべきである」

と言っています。

菘翁が収蔵していた拓本の碑目をみると、虞世南の孔子廟堂碑・竜蔵寺碑・昭仁寺碑・欧陽詢・褚遂良・李邕・徐浩・顔真卿・柳公権・懐素など有名な書家の碑が多く掲げられています。

ちなみに菘翁が書いた碑文などの楷書には褚遂良の筆意をうかがうことのできる作品が多いです。

唐様の結晶

江戸時代の書をみるには、まず大きく唐様と和様に分けることができます。

唐様は唐土の書の様式であり、今日でいえば中国の書道のことです。

和様は日本の伝統的な書道様式のことです。

この2つの様式のうち、江戸時代としては唐様の方が新しく今風なもので、和様の方は伝統的で社会に浸透した流儀書道となっていました。

唐様は、江戸のはじめのころは元の趙孟頫の書などから導入されていきますが、元禄、享保のころから新しく唐土が移されたことによって、明の文徴明あたりの書が流行するようになり、このあとの明清の時代は唐様が大きく発展します。

この唐様も、大きく分けると、王羲之を祖とする正しい伝統的な書を学ぶ系統のものと、新しい明、清の時代の書に走る系統のものとに分けてみることができます。

明、清の書は、王羲之の伝統に対して新しい今どきな書と考えてよいでしょう。

こうして、この2つの流れが、江戸時代の唐様のうちに大きく影響していくのです。

簡単にいうと、上部の京都、大阪方面の書には伝統的な傾向が強く、江戸の方面では革新的な傾向が現れます。

唐様がさらにもっとも大きな発展をとげるのは、江戸の中盤になってからで、文化、文政のころから幕末にかけてが全盛時代と言っていいでしょう。

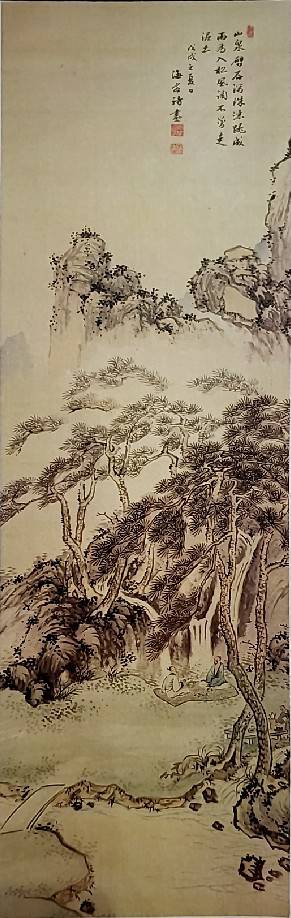

この間、書だけでなく同時に画をともない、もちろん漢詩も加わって、いわゆる三絶の妙境に至りました。

幕末には、唐様の完成期ともいえる時期を迎えます。

このころにあらわれた江戸の市河米庵、巻菱湖と上方(京都)の貫名菘翁を江戸の三筆と呼んでいます。

江戸の市河米庵が宋の米芾を祖とし、新しい明清の書を追い求めた書家だったのに対して、貫名菘翁は生涯の大半は京都に住んでおり、古典主義を貫きました。

巻菱湖は江戸の人ですが当時盛んになった文学の学問の基本に立って成功した古典派の書家で、これはむしろ貫名菘翁の方に類似点を持っています。

一般的にはやはり江戸の市河米庵、上方の貫名菘翁を取りあげて対比するのが適した考え方でしょう。

ちなみに書家としての勢力の大きさでは、大名をはじめ5000人の門人をもったといわれる市河米庵に対して地方の貫名菘翁はとうてい及ばなかったことは考慮に入れておいてよいことだと思います。

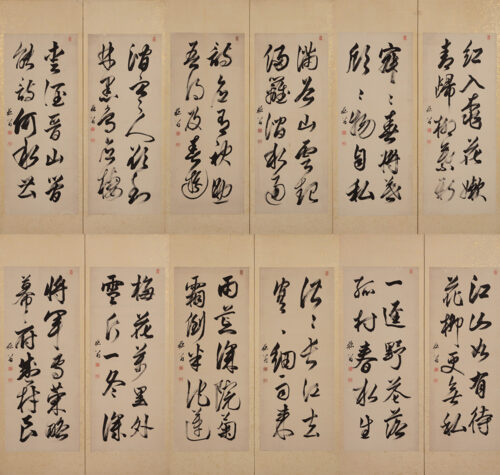

貫名菘翁の作品

貫名菘翁の作品を紹介します。

彼の作品として重点となるものは行書でしょう。

70歳の後半から80歳の初めのころまでがその完成に達した時期と思われます。

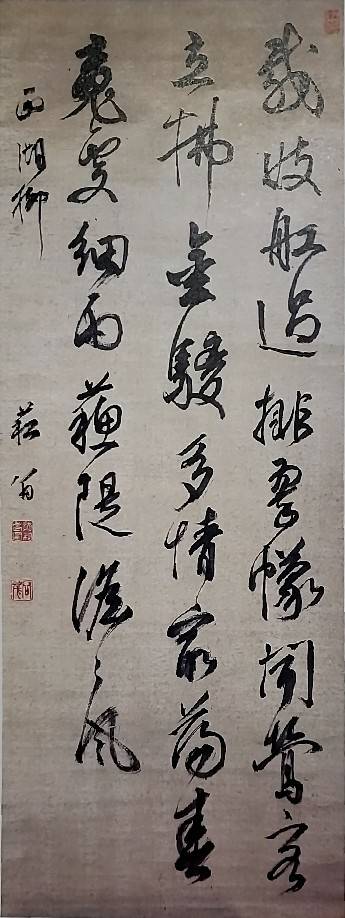

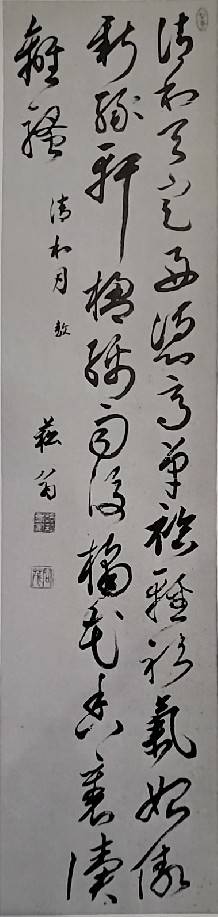

西湖柳七絶

86歳まで生きた菘翁の最晩年期のものの1つ

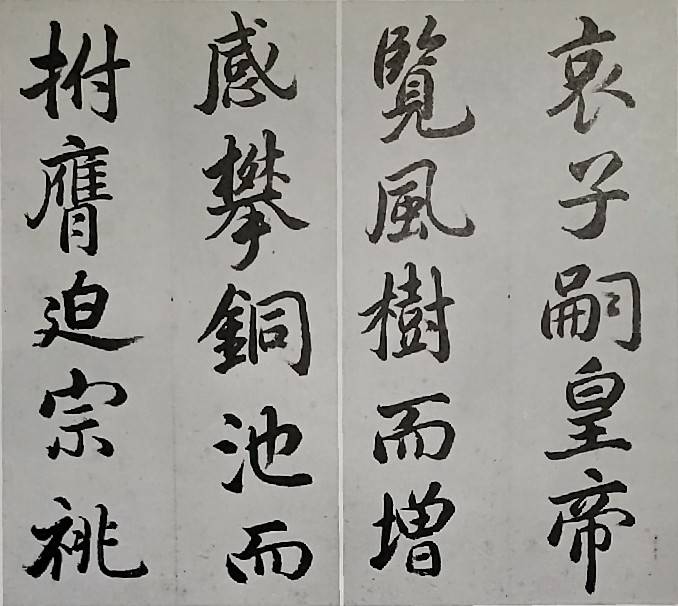

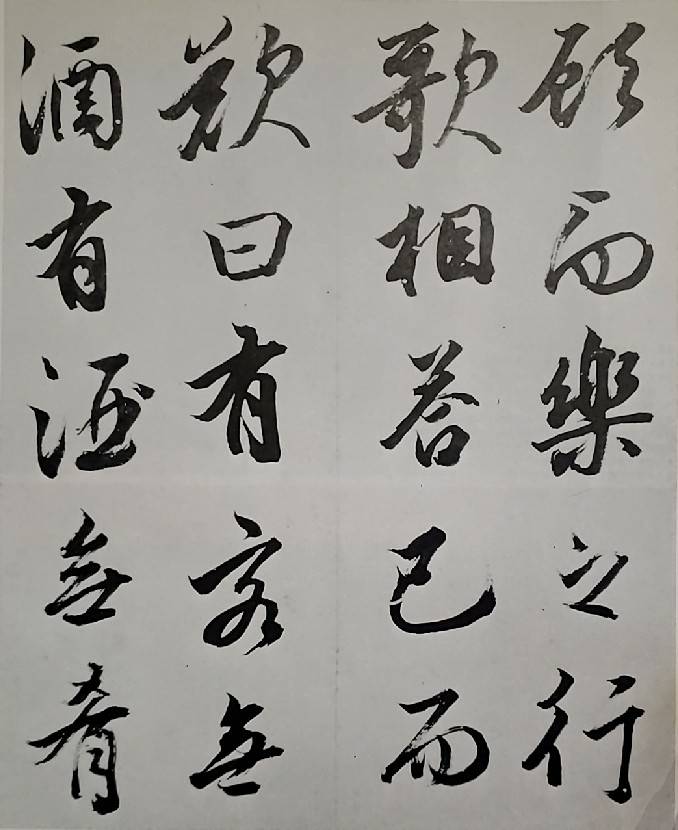

臨褚遂良哀冊

楷書の中では唐の褚遂良の書を最も多く学んでいるようです。

清和月七絶

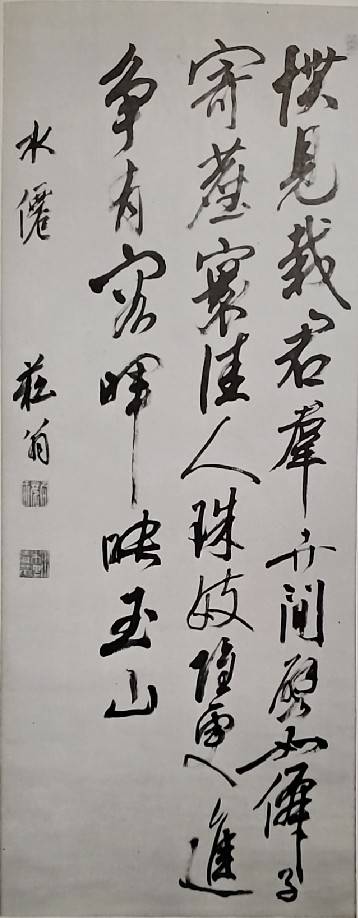

水仙七絶

前後赤壁賦

松林煎茗図

菘翁は書だけでなく、画も描いており、明清を中心とした画を臨画していました。