王献之(おうけんし)は、蘭亭序の作者として有名な王羲之の息子で、彼も書道に優れていた人として有名です。

父の王羲之には7人の息子がいましたが、そのなかでも末っ子の王献之がもっとも優れていたようです。

そんな王献之とはどんな人だったのか、解説していきます。また王羲之と比較された文章が多く残っているので、それも紹介していきます。

王献之の基本情報

王献之(おうけんし)は、東晋時代の書家です。344~386(東晋・建元2年~太元11年)。

王羲之の第七子で、兄弟は男7人女1人の8人兄弟の末子です。字は子敬。幼名は官奴。諡は憲。

書道に優れていたことから、父の王羲之とともに“二王”と称され、羲之を大王、献之を小王といいます。また、漢の張乏、魏の鍾繇、王羲之と王献之の4人をあわせて“四賢”ともよばれます。

官僚としては、州の主簿をふり出しに、秘書郎となり、謝安の推薦で長史となり、建威将軍、呉興太守をへて、晩年には中書令(国の機密文書を統括する長官で宰相級)に至りました。

王献之は、母・郗璿の姪の郗道茂をめとりますが離婚し、新安愍公主(公主とは皇帝のむすめ)と再婚しました。男子に恵まれず娘ひとりでしたが、その娘は後に安帝の皇后となりました。この縁で、死後に侍中・特進・光禄大夫・太宰を追贈され、憲と諡されました。

王献之の人柄は、高邁不羈(周りにとらわれず自由奔放)で、鷹揚(何事にも恐れずに悠然としている)な性格といわれます。「はなはだ整峻で、非類に交わらない」(『世説新語』)と評価されていますが、王羲之の友人で、王献之を幼少のころから知っている謝安は、「子敬は、まことに誠実に生きている。ただ世人は、態度が大きすぎるという。それが彼の本然の性をマイナスにしている」と同情しています。

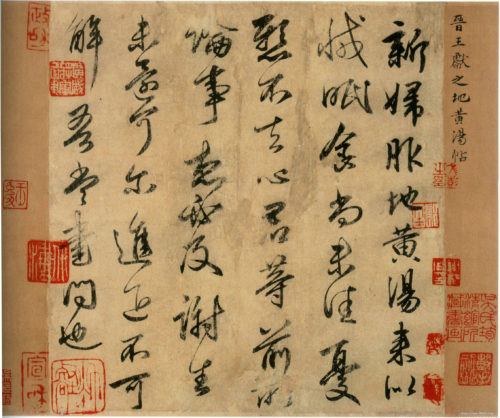

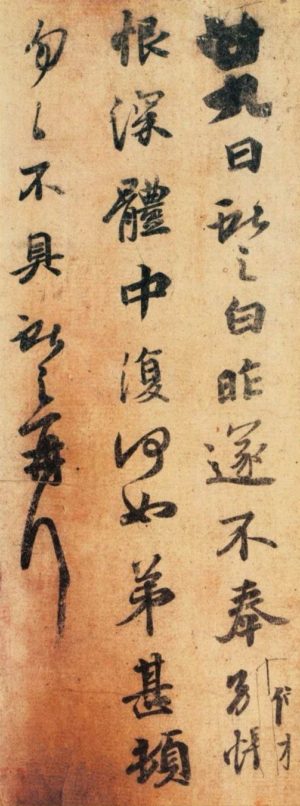

王献之の書作品の評価

王献之の書作品は、よく父の王羲之とくらべて評価されています。

では、父・王羲之とくらべてどのような評価がされているのでしょうか。紹介していきます。

王献之の特徴は「あでやかさ」と評価される

妻の姉妹の子である羊欣は、

「王献之は楷書と草書にすぐれる。骨力・筆勢は遠く父に及ばない。しかし妍媚(あでやかな美しさ)という点では父以上である」(『古来能書人名』)

といいます。

ほかに虞龢は、

「王献之は始め父の書を学んだが、正体(楷書)は父に似せることができなかったので、あきらめてやめた。しかし草書はことに父によく似ている。筆跡の流れるような見事さ、変化多端なあでやかさでは、父よりも優れているほどである」(『論書表』)

といいます。

これらの評価は父と子の書風の特徴をとらえているでしょう。

宋・斉時代は、父・王羲之よりも王献之の方が高く評価されていた

唐時代以前、南朝の宋・斉時代は王献之の方が評価が高かったようです。

宋の虞龢の評語や、『南斉書』劉休伝に、

「元嘉時代(宋)・424~453)、羊欣は王献之の法を継承し、世間ではその法を典範とあおいだ。王羲之の書はすこし古めかしいとして尊重されなかった」

という文章があります。

この評価から、王献之の華やかで優雅な書風は当時の人々に人気だったようです。ただしこれは王献之が亡くなったすぐあとの時代だったことから、とくに王献之を尊重する風潮が強かったためでもあると考えられます。

唐時代以降、王献之は父・王羲之よりも劣っていると評価されている

王献之は、父の王羲之と合わせて“二王”と称されていますが、唐時代以降、王羲之は“書聖”とまで仰がれる中、王献之の評価は低くなっていきます。

唐の1つ前の王朝、南朝・梁時代では、

王献之の書は「河水洛水あたりの少年のようである。生き生きしているが、挙動に落ち着きがない」(袁昂「古今書評」)

とけなされています。

王羲之マニアの唐の太宗皇帝は、王羲之を持ち上げるあまり、王献之の評価を露骨に引き下ろしました。

王献之の書を「真冬の枯れ木のようにやせ細り、厳格な家の奴隷のように委縮している」とけなしています。要するに王献之の書は、縮こまって自由さがないというのです。

こうして王羲之尊重の評価は“書聖”というゆるぎない座を獲得し、その後の字を学ぶ人々にとって絶対的典範となったのでした。

王献之の逸話

王献之は逸話が多く伝えられています。

父・王羲之の字をこっそり書きかえるがバレてしまう

王羲之と王献之のどちらの字が優れていたのかがわかるエピソードがあります。

ある日、王羲之が壁に字を題して去ったのち、王献之がその字をこっそり書きかえ、上出来だと思っていた。しかし、王羲之が帰宅して題字を見て「あの時はひどく酔っていたものだ」と落胆したといいます。(『書後品』)

王献之の性格はいじわるだった?

王献之の性格は、プライドの高い、いかにも貴族の御曹司というような性格だったようです。

王献之が今の蘇州に旅したとき、顧辟彊の邸にはすばらしい庭園があると耳にします。顧辟彊とは一度も会ったことはなかったそうですが、すぐさま出かけていきました。

ちょうどその時、顧辟彊の邸では客を招いて酒宴のまっさかりです。王献之は案内もされていないのに庭に入りこんで見物しおわると、庭のよしあしを指さして批評し、傍若無人の態度でした。

顧辟彊はむかついてこらえきれず、「主人をないがしろにするとは非礼だ。身分の高さをかさにきて驕るのは非道だ。礼と道の心をなくした者は人間扱いはできない。下道だ。」といって、すぐさま王献之の付き人を門外へ追い出しました。(『世説新語』)

王献之は王羲之から期待されていた

王献之の書については、有名なエピソードが『晋書』という歴史書にみえています。

王献之が7,8歳のある日のこと、手習いをしていた後ろから王羲之がこっそり近づき書いているところの筆をとろうとしたがとれなかった。王羲之は「この子は将来きっと書名がある」と感嘆した、といいます。(『晋書』)