高貞碑(こうていひ)について

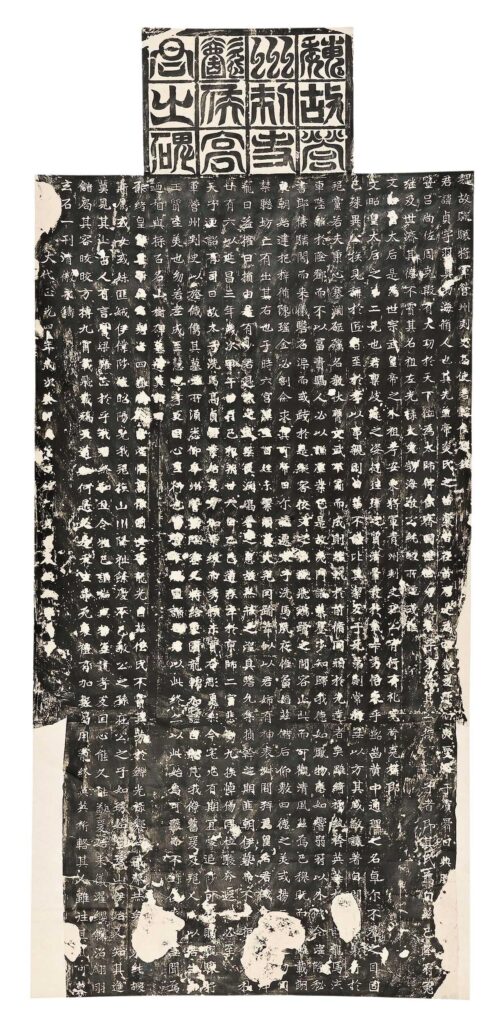

高貞碑は、中国北魏時代、西暦523年に建てられた碑で、高貞という人物について書かれています。

題額は12文字「魏故営州刺史懿侯高君之碑」は4行、1行3字で陽刻されています。その書風は装飾的な篆書で、めずらしいです。

碑文は楷書で24行、毎行46字に陰刻され、末行に「大代正光四年歳次癸卯月管黄鐘六月…」の年紀があります。

文章をつくった撰文者、文字の筆者については記載がなく不明です。

高貞碑は久しく埋没していましたが、近年になり山東省徳健県の衛河第三屯より出土しました。このあたりは高氏一族が繁栄した地域です。

碑は現在、山東省博物館に隣接する山東省文物高校研究所に保管されています。

碑の大きさは、高さ約230余り㎝、幅90余り㎝、厚さ20余り㎝です。

高貞碑は「徳州三高碑」の1つ

高貞碑は、高慶碑、高湛墓誌とともに書風がとくに優れているため、「徳州三高碑」と称され、推賞されています。

高貞の弟と思われる高慶の碑は、おそらく同一筆者によるもので、高貞碑よりすこし遅れて1897年(光緒23年)に出土しました。

高湛は高貞の従兄弟にあたると思われる人物で、その墓誌は東魏の539年(元象2年)10月のものです。1749年(乾隆14年)に徳州の運河東岸が決壊したときに出土しました。

高慶碑、高湛墓誌どちらも優れた作品です。

高貞について

碑の主人公である高貞について詳しく紹介します。

高貞(489~514)は、『魏書』などには出てきませんが、碑文によると字は羽真、渤海の脩(今の徳州)の人、高偃の子とあります。

山東渤海の一大豪族高氏は、北魏から北斉にかけてもっとも盛んであり、皇帝の外戚(母方の親戚)になる名門でした。

父の高偃については、『魏書』(巻83下・列伝外戚第71下)の高肇に付記されています。

高肇が一族のなかでもっとも高位にのぼったからでしょう。

高肇の長兄は琨で、渤海郡公を襲いましたが、早くに亡くなりました。高偃もまた兄にあたり、字は仲游、安東将軍・都督青州刺史に任命され、亡くなった後に荘侯と諡されました。

高肇の妹は文昭皇后であり、高偃のむすめ、すなわち高貞の姉は宣武皇后となっています。

高貞はこのような名門に生まれ、皇帝の外戚ということもあって秘書郎となり太子洗馬に任命されましたが、延昌3年にわずか26歳で亡くなくなりました。

若くして亡くなってしまったため、閲歴には特記することはありませんが、没後に䮾驤将軍・営州刺史という高位を追贈され、懿侯と諡されました。

碑首の「魏故䮾驤将軍営州刺史高使君懿侯碑銘」と書かれているのは亡くなった後に贈られた官位を示すものです。

高貞碑(こうていひ)の特徴

高貞碑の特徴としては、一般に方正、または整斉といわれています。

高貞碑は北魏の碑の中では比較的遅い方の作品で、張猛龍碑と並ぶ北碑の代表名作ですが、北魏様式の強さという点からみると少し弱いように感じられます。

これは作者が北朝特有の力を外に張る筆法よりも、南朝の内に蔵する構成の巧みさに重きを置いたからでしょう。

異体字などもかなり多く使用されていますが、点画は明瞭で整然とそろっており、字形の経妙さ、筆力の強さ、抑揚の変化など、技術的にも高度なものを誇示しています。

汪鋆は『十二硯斎金石過眼録』のなかで

「文は仍ち六朝の風格、書勢は遒麗平正、これ魏碑の佳なる者なり」

といい、

楊守敬は『平碑記』に

「書法は方整にして、寒険の気無し」

と評価しています。

つまりは穏やかな中にも厳しさ、強さを蔵しているというのです。

高貞碑の方正な書風は潘存や楊守敬の影響を受けて、日本においても明治時代以降、日下部鳴鶴らおおくの書道家がこの碑を習っています。