書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!

SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。

添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。

\10月30日まで!7日間無料キャンペーン/

松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)を紹介

松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)は、江戸時代に活躍した書道家、画家で、特に書道においては「寛永の三筆」の1人として数えられ、江戸時代を代表する書道家です。

1584~1639(天正12年~寛永16年)、父母は不詳。幼名は辰之助。幼少のころから桑栄で、柔和であったといいます。

1600年(慶長5年)17歳のとき出家して、石清水八幡宮の瀧本坊の実乗に師事し、密教を学びました。

宝弁から両部灌頂を授けられ、1627年(寛永4年)44歳のとき、瀧本坊の住職になりました。

寛永11年以前に瀧本坊を弟子に譲り、隠退して惺々と号し、空職と称して風雅を友とした余生を送りました。

寛永14年54歳のとき、瀧本坊の南の丘に方丈の松花堂を建てて、ここに住んで松花堂と称しました。

文化人としての松花堂昭乗

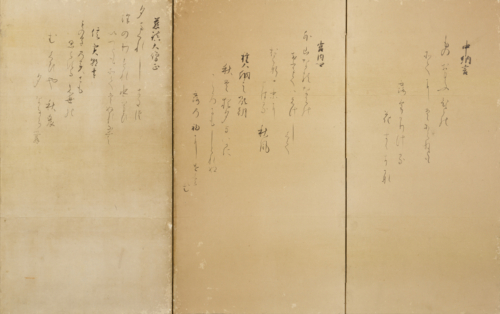

『続古今和歌集』から、春歌9首、夏歌4首、秋歌8首、冬歌4首の都合25首を抄出して、金泥の霞引きをほどこした6曲1双の屏風に散らし書きしたもの。

松花堂昭乗は、能書にして画家であり、また茶人でした。和乗の絵は茶人に特別に愛好され、珍重されました。

書道においては、青蓮院流と大師流を学び、さたに上代様を学びました。

真言宗の僧侶であったので、真言宗の開祖である空海(大師)を尊宗し、空海の書風を求めました。

昭乗は四天王寺へ行って、中国漢時代の張芝の臨池の故事にならい、亀井の水をくんで墨を磨り、日夜筆法の工夫をしていたところ、どこからともなく現れた老法師が空海の書法の「六体余体」ならびに「六書八体」を伝授し、この老法師を空海と思い、ありがたく感嘆にむせんだといわれています。

昭乗は近衛信尹・本阿弥光悦とともに「寛永の三筆」といわれています。

昭乗の上代様の書は、漢字もかなも字形がよく整っていて、運筆はもっとも巧妙です。

漢字の点画は秀潤温雅で、かなの線は流麗にして連綿は自然です。

昭乗の書風は松花堂流または瀧本流などといわれ、広く流行しました。

昭乗の真跡には「和漢朗詠集」「恵慶集」および色紙・自画像賛などがあります。