書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!

SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。

添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。

\10月30日まで!7日間無料キャンペーン/

法性寺流とは

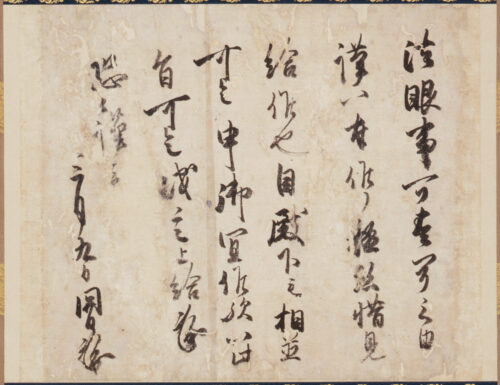

法性寺流とは、平安時代末期、藤原忠通(1097~1164)を祖とする革新型の書流です。

法性寺流の書風は、平安時代の和様で優雅な書風に、雄渾さを加えた書風です。

藤原忠通は、これまで主流だった世尊寺流を学び、それに工夫を加えて成立させ、つぎの鎌倉時代を代表する書風となりました。

法性寺流という流派名は、藤原忠通が66歳のときに出家して法性寺内に新堂を供養しそこに住んだことによって、法性寺殿と呼ばれたことに由来します。

法性寺流の祖・藤原忠通について

法性寺流の祖・藤原忠通は、摂関政治で有名な藤原道長の直系の子で、摂関家に生まれました。

従一位・摂政・関白を務め、1121年(保安2年)3月5日、25歳のとき関白となってからは、鳥羽・崇徳・近衛・後白河の4朝に、38年の長さにわたって歴事しました。

政治家としての評価は優秀で、ほかにも漢詩文・和歌・音楽にも優れており、正しく平安朝の貴族男性の典型的人物といえます。(『今鏡』より)

書道の面では、

「真名(漢字)も仮名も、このもしく今めかしき方さへ添ひて、優れておはしましき」(『今鏡』)

というように、漢字も仮名も達者で、しかも「今めかしき方」が加味されています。

「今めかし」というのは現代風ということです。

つまり、当時としては、目新しい、新書風で書いたというわけです。この新書風が、後世、法性寺流と呼ばれ、書流として受け継がれました。

法性寺流の誕生

法性寺流の誕生については、尊円法親王の『入木抄』に記録があります。

一条院御代以来、白川・鳥羽の御代まで、能書も非能書も皆行成卿が風也。法性寺入道出現の後、又、天下一向此様成了。後白河院以来時分、如此。剰、後京極摂政相続之間、弥之風盛也。後嵯峨院比まで、此躰也。其間、弘誓院入道大納言等、躰がハリて人多好用之歟。是ハ法性寺関白の余風也。法性寺関白ハ又権跡を摸する也。…

『入木抄』に述べられているように、

「一条院御代より以来、白川・鳥羽の御代で、能書も非能書も皆行成卿が風也」

と、もともとは1世紀半以上にもわたって藤原行成の書流・世尊寺流が天下を風靡していました。

ところが、藤原忠通の出現によって、世尊寺流から法性寺流へと一変したというのです。

書流は1人の出現で、一夜のうちに変化するものではありませんが、書道史上で見れば、藤原忠通の書流はそれほど一気に変化したということです。

法性寺流の特徴

法性寺流の特徴としては、

個性的でたくましい・力強い、

紙に食い入るような深い筆致、

重く暗い書風、

という点が挙げられます。

藤原行成による世尊寺流の特徴としては、字形の正しさ、沈着な線、おおらかな気みなぎりなど、書として完成した一典型美です。

一方、藤原忠通による法性寺流は、形の正しさやおおらかさよりも激しさを求めた点が特徴です。

忠通は古い伝統に反発しようと、伝統を無視する態度に出ているのです。

この忠通の書風は、平安後期に飛躍的な流行をなします。

これまで宮廷で用いられていた行成以来の当主たちの書風までも、彼の書風の影響を受けてしまうほどでした。

忠通以降の新書風は、どちらかといえば字形が大ぶりになります。

愛くるしいつつましやかさが失われる反面、筆の粘りを内に込められた鋭さがでてきます。重く、暗く鈍重で、濁った感じを与えがちですが、むしろそこに転換期の書の神髄を見出すのです。

平安末期から鎌倉時代初期においては、伝統的なものは次第に劣勢となり、かわって新書風の発生にともない新旧両方の書風が併存する時期でもあります。

藤原忠通の書の評価

法性寺流の祖である藤原忠通はどんな書を書き、どのように評価されていたのでしょうか。

上でも紹介した『今鏡』という著書に藤原忠通の能書としての評価が書かれているので、その内容を紹介します。

「…また字を書いてくださることはことは、昔の上手な人にも恥じないほどであった。漢字も仮名も、好ましい現代風な字も、優れていらっしゃった。内裏の門の額なども、古きをうつし、失せたるを更に書くのを承ってくださった。院・宮の御堂・御所などの色紙形はたくさん書いてくださり。立願を敬って、寺々の額なども数多く書いてくださった。横川の花台院という古い所の額も、仏事をすすめる聖人のお願いだといって、書かいてくださったと、山の僧侶は申していた。また人の仁和寺とかより、額をお願いしたければ、書いてくださり、「奥のえびす」などと呼ばれる基衡とかいう人の寺のものだと聞くと、みちの奥へ、とり返そう遣いをよこした。戻し差し上げるとしけれども、妻がかしこかったのだろうか、〈戻させることは、ばかげたことである〉といましめると、戻し差し上げるのに、厩舎人とか、よこした遣いの心は剛なりて、3つにうち破りてぞもて上りける。柱をにらみけむにも劣らぬ遣いである。えびすまでもなびき奉りけるいこそ。…」

このように、藤原忠通の能書ぶりは、当時高く評価されていたようです。

漢字も仮名もうまく、現代風の目新しい新書風も書けたというのです。

また、揮毫した額が「奥のえびすの基衡という人の寺」のものと知ると、取り返そうとするなど、自分の書にたいする自負心があったこともうかがえます。

法性寺流から後京極流へ

藤原忠通を祖とする法性寺流は平安時代末期から鎌倉時代中期まで一斉を風靡しました。

その後、忠通の孫の後京極(九条)良経(1169~1206)が後京極流を、その子の九条教家(1194~1255)が弘誓院流を起こし、13世紀半ばまでその書風は受け継がれました。

参考文献:『日本書流全史』小松茂美