書聖・王羲之の代表作品といえば、まず蘭亭序が挙げられます。

中国の書道の歴史上、最高傑作として評価され、現代でも大きな影響力を持っています。

今回は、蘭亭序について書き方・特徴などを詳しくご紹介。書き方以外に制作背景や文の内容などもご紹介しています。

蘭亭序について解説

蘭亭序が書かれたのは、353(永和9年)。

南北朝時代の初期、東晋の貴族官僚であった王羲之(307~365)が51歳のときに書いた行書作品です。

全部で28行、324文字。

蘭亭序を書いた王羲之とは?

蘭亭序を書いた人物は、王羲之です。

王羲之は中国東晋時代の政治家・書道家です。

彼が書いた書跡は歴代の皇帝に愛好され、「書聖」と呼ばれるに至りました。

中国書道の歴史の中でもっとも重要な人物と言えるでしょう。

王羲之について詳しく学びたい方は、

「王羲之(おうぎし)について解説/王羲之とはどんな人物だったの?なにがすごいの?」をチェックしましょう。

蘭亭序の書き方と特徴

蘭亭序の書き方と特徴をご紹介します。

動画もあわせてご覧ください。

蘭亭序を美しく書くための3つの技法

蘭亭序の筆づかいとポイントについて解説します。

- 流れを意識した自然な入筆

- 右払いのバリエーション

- 草かんむり艹は左右に分けて書く

具体的な筆づかいの技法を習得することで、「蘭亭序」の美しさを再現することができます。

練習を重ねることで、王羲之の筆跡を手本にしつつ、自分自身の書風を磨いていきましょう。

流れを意識した自然な入筆

行書は線の流れを切らさず、自然に筆を運ぶことが大切です。

前の画の流れを受け、どこからでも入筆できるような自在な筆づかいを会得しましょう。

起筆は、線の方向や前の画の流れから、さまざまな角度で入筆します。

筆の先を出さずに、線の内側に隠すような起筆もあります。

線の進む方向とは逆方向から軽く入筆し、強く押さえつけずに、筆の反動を活かして線を引きます。前の画の流れから、自然な筆の流れで運筆することが大切です。

右払いのバリエーション

蘭亭序の右払いにはさまざまな技法が存在します。

①三角形にまとめる:徐々に力を入れて線を太くしていき、線が最も太くなったところで、自然に筆を持ち上げて横へと抜きます。このとき、線の終わりが三角形の形になるように意識します。

②はらわずに止める:右に向かって一定の太さで線を引き、適切な位置で筆を止めます。このとき、筆を上げずにそのままの太さで終わります。筆圧を一定に保ち、均一な線を引くことがポイントです。

③下方向に抜く:線が最も太くなったところで、力を緩めて筆を下方向に抜きます。線の太さをコントロールしながら、自然な流れを保つことがポイントです。

草かんむり艹は左右に分けて書く

蘭亭序の草かんむり(艹)は、左右に分けて書かれています。

書道において、草かんむりを左右に分けて書くのは、文字の構成や美的バランスにおける重要なポイントです。

草かんむりを左右に分けることで、文字が詰まりすぎず、ゆとりのある印象を与えます。これにより、文字全体が美しく見えます。

この特殊な草かんむりの書き順は、「萬」という字を参考に、

横→縦→横→縦と書くとよいでしょう。

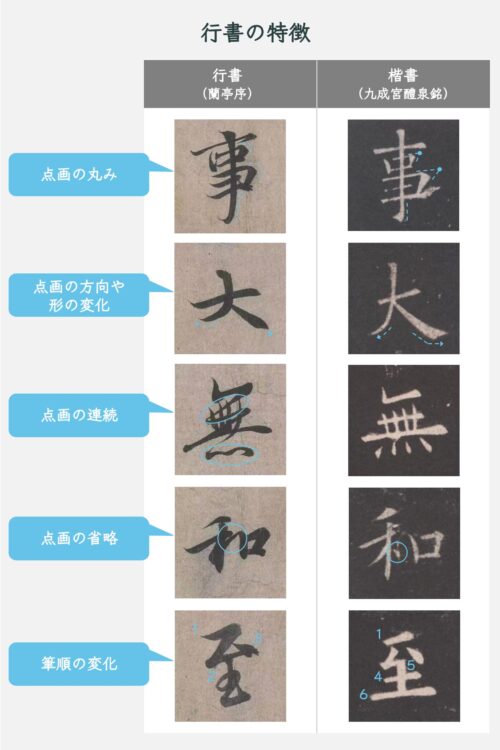

蘭亭序の行書の特徴とは?

点画の丸みや省略

蘭亭序は行書を習うためのまず第一に挙げられる法帖です。

そのため、まずは点画の丸みや省略など、基本的な行書の特徴からおさらいしましょう。

- 点画の丸み

- 点画の方向や形の変化

- 点画の連続

- 点画の省略

- 筆順の変化

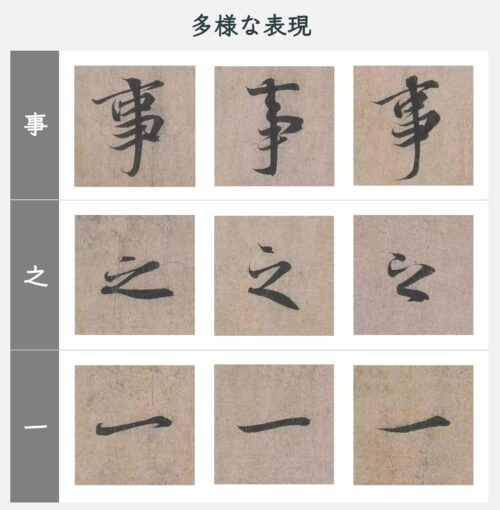

同じ字でも変化をつける美学

蘭亭序は、文中に「事」「之」「一」など何度か同じ文字が出てきます。

その場合、それぞれ少しずつ変化がつけられているという特徴もあります。

蘭亭序を書く際には、この変化も表現できるようにしましょう。

右下がりの中心移動(字形構造)

「豈」「管」「品」など上下に分けたとき、その中心線は下部が右に移動し、左側に傾いたような姿になります。

このような中心線の移行は王羲之の書によく見られる特徴と言えます。この中心移動に注意して観察すると、理解がより進むでしょう。

蘭亭序の上達には、的確なフィードバックが鍵

ここまで蘭亭序の書き方を紹介してきましたが、こうした技法や筆づかいを身につけていくには、継続的な練習と、的確なフィードバックが大きな助けになります。

たとえば、「お手本通りに書いているのになぜか形が整わない」「筆が思うように動かない」と感じたとき、自分の作品を客観的に見てもらうことで、思いがけない気づきを得られることも。

SHODO FAMの書道講座では、蘭亭序のような古典作品にも対応したカリキュラムをご用意しています。スマホで撮って送るだけで、経験豊富な講師から画像とコメントによる丁寧な添削を受けられます。

「どこを直せばよいか」「どうすれば美しくなるか」――そうした疑問に的確に応える指導を受けることで、自分の書を一段階引き上げる手応えを感じていただけるはずです。

興味のある方は、講座の詳細をぜひ一度ご覧になってみてください。

>>SHODO FAM書道講座の詳細を見る

蘭亭序とはどんな作品か?基本情報と背景を解説

中国書道史において、最も有名な作品のひとつとされる「蘭亭序」。

王羲之が残したとされるこの書は、美しい筆致と詩的な文章だけでなく、その成立の背景や伝説的なエピソードからも多くの人々を惹きつけてきました。

では、「蘭亭序」とはそもそもどのような作品だったのでしょうか?

ここでは、その誕生の背景となった詩会「曲水の宴」や、作品に込められた哲学的な内容、さらには真跡が現存しないという不思議な歴史について、わかりやすく解説していきます。

蘭亭序の成立:詩会の序文として誕生した草稿

蘭亭序はもともと、宴の席で詠まれた詩をまとめた詩集の「序文(前書き)」として書かれた草稿(下書き)です。

その舞台となったのは、永和9年(353年)3月3日のこと。

王羲之は、会稽山(浙江省紹興市)のふもとにある蘭亭に、41名もの教養ある人物たちを招きました。

この集まりには、のちに宰相(総理大臣)となる謝安(しゃあん)や、文学者として名高い孫綽(そんしゃく)、王羲之の息子たちなども名を連ねており、まさに一流の知識人が集う文雅な会でした。

この日一同は、春の節句にあたる3月3日に、禊(身を清め、穢れを取り除くこと)の儀式を行い、その後に「曲水の宴」という詩会を開きました。

曲水の宴では、曲がりくねった川の上流から杯を流し、その杯が自分の前に流れ着くまでに即興で詩を詠むという風流な遊びが行われます。

このとき、参加者たちによって全部で37首の詩が詠まれました。

主催者であった王羲之は、れらの詩をひとつの詩集としてまとめ、その冒頭に「序文」を書き添えました。それが後に伝わる「蘭亭序」です。

ただし、この「蘭亭序」は正式な清書ではなく、あくまで草稿(下書き)として書かれたものだったと伝えられています。伝説によれば、王羲之はこの草稿を後から清書しようとしたものの、どうしても草稿以上の出来にならず、最終的にこの一枚がそのまま後世に伝わることとなったといいます。

曲水の宴とは?──詩と酒を楽しむ文人たちの雅な遊び

「曲水の宴」は、陰暦3月3日・上巳(じょうし)の節句に行われる行事で、古代中国の文人文化を象徴する風流な遊びとして知られています。

参加者たちは、曲がりくねった小川のほとりに座り、その上流から酒杯(さかずき)を流します。

杯が自分の前に流れ着くまでに詩を詠むのが決まりで、詩を完成させることができなければ、その杯の酒を飲み干すという風流な遊びが催されていました。

こうした詩と酒を楽しむ遊びに加えて、この行事には「禊(みそぎ)」としての意味合いも含まれていました。

小川の水で体を洗い清めることで、災厄や穢れ(けがれ)を祓(はら)うという儀式です。

蘭亭序の文中にある「禊事(けいじ)を修むるなり」とは、まさにこの禊のことを指しています。

「曲水の宴(きょくすいのうたげ)」の原型は、古代の政治家・周公旦(しゅうこうたん)が、洛邑(らくゆう)で流水に酒杯を浮かべたという故事に由来すると伝えられています。

この伝説的な逸話は、風雅を重んじる中国文化の象徴的な起源として語られることが多いものです。

一方で、現在のような行事としての形が整ったのは、もっと後の時代です。

まず、陰暦3月3日・上巳(じょうし)の日に水辺で身を清める「禊(みそぎ)」の習慣は、漢代(前206~220年)にはすでに年中行事の一つとして定着していたと考えられています。

その後、詩を詠む文人たちの宴として発展した「曲水の宴」は、西晋(せいしん)の初代皇帝・武帝(ぶてい/司馬炎)の時代(265〜290年)に文化的儀礼として形式化されました。

王羲之が蘭亭でこの宴を催したのは、それから約一世紀後、東晋の永和9年(353年)のことです。

このように、王羲之の蘭亭序は、古くから続く禊の風習と、西晋以降に洗練された曲水の宴の形式を受け継いだ、貴族文化の精華とも言える文学的記録なのです。

蘭亭序の内容を紹介:哲学的な人生観と自然賛美

蘭亭序の内容を一言でいえば、東晋時代の貴族文化を背景とした風流を志向する文学作品といえます。

それは美しい山水をこよなく賛美するだけでなく、老荘思想を匂わす清談的で、やや哲学的な人生観がちりばめられた文学ともいえます。

蘭亭のような美しい自然を前にすると、天地宇宙の偉大さを感じる。それに対して人間は、悲しみや喜びに左右され、長生きや早死にを心配する。そうした弱さを天地宇宙の偉大さと引き比べたとき、最後は死ななければならないという生き物のはかなさを思わざるをえない。古人(荘子)はそうした感情の営みをすべて相対化し、生も死も同じだと言ったが、むしろ人間のそうした弱さ、時間とともに変化する感情の営みを生命のありかたにこそ人間の自然があるのだ。

最後には「時が移り事物が変わっても、後の人間がこの文章を見たなら何かを感じてくれるだろう」、と締めくくります。

蘭亭序の詳しい内容は、こちら「王羲之:蘭亭序の内容を全文現代語訳で紹介」をチェックしましょう。

蘭亭序の真跡は現存しない

蘭亭序は、古くから書道を学ぶ者にとっての基本となる「範書(はんしょ)」として、長く学ばれてきた名品です。

しかし、残念ながら王羲之の直筆による真跡(しんせき)は現存していません。

現在、私たちが目にする蘭亭序は、唐時代以降(王羲之が亡くなってから300年以上あと)に制作された複製本です。具体的には、「臨模本」や「搨模本」と呼ばれる写しが現代に伝わっています。

- 臨模本とは、原本を横に置いて見ながら忠実に模写したもの

- 搨模本とは、原本を下に敷き、上から透かしてなぞり写したもの

ではなぜ、王羲之の真跡は失われてしまったのでしょうか。

その理由は、唐の第2代皇帝・太宗(たいそう/李世民りせいみん)にまつわる伝説にあります。

太宗は王羲之の書を深く愛し、とりわけ「蘭亭序」を「天下第一の書」と称して愛蔵していました。

生涯その書を手元に置いていた太宗は、自身の死後、その真跡を陵墓に納めるよう命じたとされています。

その陵墓こそが、現在の陝西省にある「昭陵(しょうりょう)」です。

この伝承が事実であれば、蘭亭序の真跡は、太宗の棺とともに地中に葬られたことになり、今日までその姿を誰も確認できていないということになります。

つまり、王羲之が書いた「本物の蘭亭序」は、いまも昭陵の地下深くに眠っている可能性があるのです。

こうした背景により、蘭亭序の真跡は「地上からは完全に失われた伝説の書」として、長年にわたって神秘的な存在となっています。

そして私たちが今日見ることのできる蘭亭序の姿は、数多くの拓本や模写を通じて、その「かつての姿」を想像することしかできないのです。

「蘭亭序」と「蘭亭叙」の違いとは?

文献や資料によって、「蘭亭序」と表記されるべきものが、「蘭亭叙」と書かれていることがあります。

どちらが正しい表記なのでしょうか?

結論からいえば、正しい表記は「蘭亭序」です。

「蘭亭序」は、王羲之が蘭亭の宴席で詠まれた詩37首をまとめた詩集の序文(=はじめの文)として書かれたことから、「序(じょ)」という文字がふさわしいのです。

では、なぜ「叙」という字が使われることがあるのでしょうか?

それは北宋の文人・蘇軾が、自身の祖父の名前を避けるために「序」を「叙」と書き換えたことに由来しています。

中国には古来、「避諱(ひき)」という習慣がありました。

これは、亡くなった目上の人(特に皇帝や先祖など)の本名に使われている漢字を口にしたり書いたりするのを避けるという儀礼的な慣習です。

このように、使う漢字を避けて別の文字に置き換えることを、「避諱改字(ひきかいじ)」といいます。

蘇軾が祖父の名を避けて「序」を「叙」に改めたことから、後世の人々のあいだでもそれに倣って「蘭亭叙」と書く例が現れるようになったのです。

とはいえ、本来の表記として正しいのはあくまで「蘭亭序」であり、学術的な資料や書道作品の名称としてもこの表記が一般的です。

現存する蘭亭序の複製本を紹介

これまでご紹介した通り、現代の私たちが目にすることのできる「蘭亭序」は、すべて王羲之の真筆ではなく、唐代以降に複製されたものです。

これらの複製にはいくつかの種類があり、それぞれに異なる書風や伝来の背景、特徴があります。

ここでは、代表的な蘭亭序の複製本を4種類ご紹介します。いずれも書道史や美術史の中で特に重要とされているものです。

- 八柱第一本(張金界奴本)

- 八柱第二本

- 八柱第三本(神龍半印本)

- 定武蘭亭序(呉炳本)

これらの複製本は、それぞれ臨模者(書いた人)や伝来のルート、書風などが異なり、「蘭亭序」とは何かを考えるうえでも重要な資料となっています。

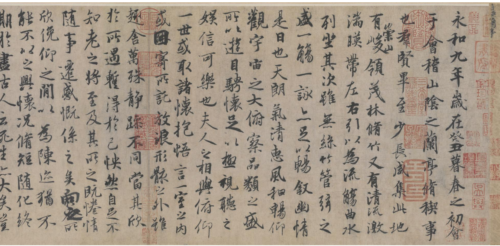

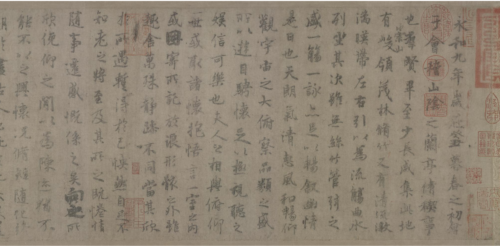

ハ柱第一本(張金界奴本)

最初に紹介する蘭亭序の複製本は、「八柱第一本(はっちゅう だいいちぼん)」と呼ばれるものです。

この写本は、唐時代の書家・虞世南による臨模本(原本を見ながら写したもの)と伝えられています。

もともとは、褚遂良による模本とされていましたが、明時代に入ってから状況が変わりました。

明時代の文人・董其昌が「虞世南の筆致に似ている」と跋(ばつ/巻末の鑑賞文)に記したことで、それ以降は虞世南の臨模とされるようになりました。

この巻は、何度か改装される過程で汚れを取り除くために洗浄処理が行われており、その影響で墨の色が全体的に薄くなっています。

しかしその分、文字にはやわらかさと上品な趣きが感じられるのが特徴です。

また、この写本にはいくつかの別称もあります。

1つは、「天暦本(てんりゃくぼん)」という呼び名です。これは、元代(1271〜1368)の内府(宮中の書庫)で保管されていた際に押された印「天暦之宝」があることに由来します。

もう1つの呼び名は、「張金界奴本(ちょうきんかいどぼん)」。本文の最後に「臣張金界奴上進(家臣・張金界奴が献上した)」という記述があるため、こう呼ばれています。

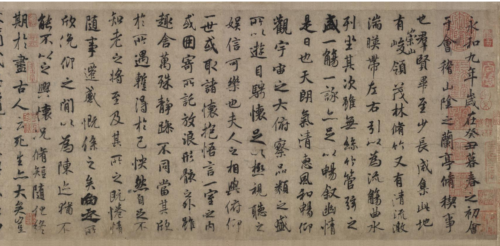

八柱第二本

2つ目に紹介するのは、「八柱第二本(はっちゅう だいにぼん)」と呼ばれる蘭亭序の複製本です。

この写本の特徴は、文字の形がやや縦長で、線質が細く繊細な印象を与える点にあります。

古くから、唐時代の名書家・褚遂良(ちょすいりょう)による模本であると伝えられてきました。

巻頭の本文の直前には、「褚摸王羲之蘭亭序」という文字が記されており、これは清時代初期の著名な書画収集家・卞永誉(べんえいよう)の筆によるものです。

このため、この写本は「褚摸蘭亭(ちょもく らんてい)」とも呼ばれています。

また、この巻の巻末には、以下のような著名人による題跋(書画の鑑賞や記録を書いたもの)が数多く残されています。

- 米芾(べいふつ)による七言古詩(10行)

- 蘇耆(そき)による天聖4年(1026年)の題記

- 范仲淹(はんちゅうえん)をはじめとする宋時代の十数名の文人による観款(署名や鑑賞記録)

- 明代の陳敬宗(ちんけいそう)、清時代の卞永誉および卞巗(べんがん)による跋文など

これらの記録は、当時からこの巻が高く評価されてきたことを物語っています。

なお、使用されている紙にも注目すべき点があります。

この写本は、楮皮紙(ちょひし)という、楮(こうぞ)の皮から作られた紙に書かれていますが、これは宋代以降に使用されることが多い素材です。

このことから、八柱第二本は北宋時代(960〜1127年)ごろに制作された模本ではないかとも推測されています。

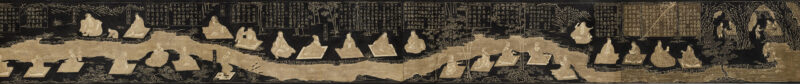

八柱第三本(神龍半印本)

3つ目に紹介するのは、「八柱第三本(はっちゅう だいさんぼん)」です。

この写本は、高校の書道教科書などでも取り上げられており、私たちがもっとも目にする機会の多い蘭亭序の複製本といえるでしょう。

大きな特徴は、墨色が濃く、筆の穂先の動きや細かな筆致まで鮮明に残されている点にあります。

臨書を行う際にも、筆遣いや字形のニュアンスを読み取りやすく、実践的な手本として非常に適しています。

この写本は、「神龍半印本(しんりゅう はんいんぼん)」とも呼ばれています。

その由来は、唐の中宗(ちゅうそう/在位705〜707)の年号「神龍(しんりゅう)」の印が、巻頭と巻末にそれぞれ半分ずつ押されていることにあります。

巻頭には「神龍」の左半分、巻末には右半分が残されており、両方を合わせることで年号印の全体像を推測できる仕組みです。

数ある蘭亭序の複製本の中でも、唐時代の印が確認できる唯一の例とされており、その歴史的価値は非常に高いと評価されています。

「蘭亭八柱(らんてい はっちゅう)」とは、清代の皇帝・乾隆帝(けんりゅうてい)が収集した蘭亭序に関する貴重な墨跡本8点を、石碑として刻んだものです。

これらの石碑は、北京にある中山公園(ちゅうざんこうえん)内の「蘭亭八柱亭」という建物に安置されています。

八柱亭は、名前の通り朱塗りの柱が八本立つ八角形の建物で、その内側に8つの石碑が円形に並んで建てられているのが特徴です。

この八種の墨跡本には、蘭亭序そのものの複製本だけでなく、蘭亭に関連する作品も含まれています。

とくに有名な八柱第一本から第三本は、唐時代に作られたとされる複製本として特に価値が高く、乾隆帝が収蔵する以前からさまざまな法帖・集帖に収録されてきたものです。

定武蘭亭序(呉炳本)

4つ目に紹介するのは、「定武蘭亭序(ていぶ らんていじょ)」と呼ばれる複製本です。

この写本は、唐時代の書家・欧陽詢による臨書をもとに刻石されたものと伝えられています。

伝説によれば、唐の太宗は王羲之の蘭亭序を深く愛し、その筆跡を残すために欧陽詢に臨書させ、宮中に保管していたといわれています。

それからおよそ300年後の宋時代・慶暦年間(1041〜1048)、「定武(ていぶ)」という地(現在の河北省)で蘭亭序の刻石が発見されました。

この刻石の完成度が非常に高かったことから、「これこそ欧陽詢の臨書をもとにしたものだ」と信じられるようになったのです。

この発見にちなんで、この刻石の拓本(石に刻まれた文字を紙に写し取ったもの)は「定武本(ていぶぼん)」と呼ばれるようになりました。

また、これを伝えたのが宋時代の書家・呉炳(ごへい)であったことから、「呉炳本(ごへいぼん)」という別名でも知られています。

その後、定武本の原石は、宋の徽宗(きそう)の大観年間(1107〜1110)に皇帝の命令で宮中の宣和殿に移されました。

しかし、靖康の変(せいこうのへん/1127年)によって金軍が侵入した際に奪われ、それ以降、原石の所在は不明となっています。

王羲之の蘭亭序は何がすごいのか?──謎に包まれた不思議な書物

王羲之が書いたとされる「蘭亭序」は、中国書道の歴史の中でも特に謎めいた存在です。

とりわけ注目すべきなのは、次の2点です。

- 真跡(直筆の原本)が現存しない

- 唐時代になってから、突如として高く評価され始めた

こうした状況を踏まえると、現代の私たちにとって重要なのは、「蘭亭序という作品が書道史の中でどのような価値を持つのか」を改めて問い直すことです。

蘭亭序は本当に「名品」なのでしょうか?

仮にそうだとして、その根拠は何でしょうか?

これまで多くの書物や評論が「蘭亭序は書の最高傑作だ」と称賛してきましたが、そうした評価は、しばしば「○○という書物に××と書かれているから」という権威に依存した伝承的な説明にとどまっています。

しかし、それだけでは本当に価値があるとは言い切れません。

事実として、蘭亭序は王羲之の死後300年以上経った唐の時代になって、文献の中に突然登場します。

しかも、真筆はすでに失われており、現存しているのは後世に複製された模写や拓本のみです。

それにもかかわらず、なぜ蘭亭序はこれほどまでに神格化され、崇拝され続けているのでしょうか?

その理由の一つは、「謎めいた存在感」そのものにあると考えられます。

実際に蘭亭序を臨書してみると、点画の描き方や配置、文字構成の法則などが一見してわかりにくく、整っているとは言いがたい部分も多く見られます。

初心者にとっては、「何を学べばよいのか」「どこが優れているのか」がすぐには掴めず、「書道とは一体なんなのか」と思わされるような、曖昧さ・不透明さだけが残ることもあるでしょう。

さらに、そもそも蘭亭序の原本が本当に存在していたのかどうかすら不明です。

現在知られている複製本(八柱第一本・第二本・第三本など)が、どのような原本に基づき、どれほどの段階を経て模写されたのかも、正確な記録は残っていません。

こうした「よくわからないことの連続」こそが、反論を封じ、むしろ「神秘」として長く崇拝される要因になってきたのです。※参考文献:中田勇次郎『王羲之を中心とする法帖の研究』(1960年)、『臨書を楽しむ』(2003年)ほか

まとめ:蘭亭序を学ぶことで見えてくる書の奥深さ

蘭亭序は、ただの歴史的な書跡ではなく、書道の奥深さや人間の精神性までも映し出す特別な作品です。

たとえ原本が残っていなくても、数多くの臨模本・搨模本を通して、その精神を今に感じ取ることができます。

もし「自分でも書いてみたい」と思ったら、まずは臨書からはじめてみてはいかがでしょうか?

SHODO FAMのオンライン講座では、蘭亭序を題材とした丁寧な添削指導も行っています。ぜひご活用ください。

忙しい毎日に、心を整える書道の時間

まずは少しの「書にふれる時間」を。

通わなくていい教室・オンライン書道講座で、

おうちでゆっくり書く時間を楽しみませんか?

静かな集中と、美しい文字を手に入れるチャンス!

\ 2月28日まで!7日間無料キャンペーン /

関連記事