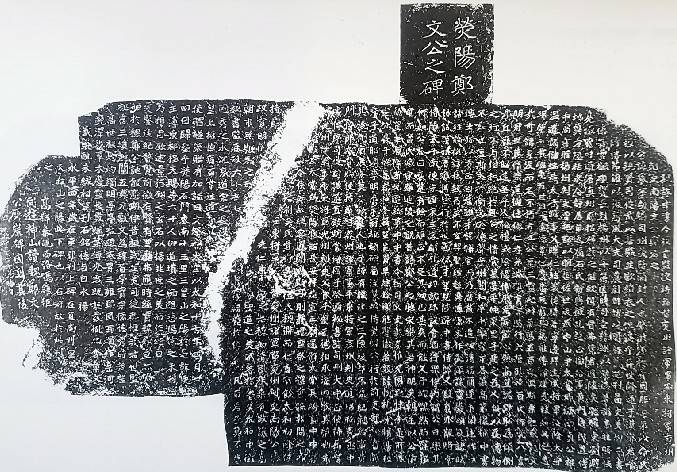

鄭羲下碑(ていぎかひ)は、作者である鄭道昭が父の鄭羲(426~492)のために書いたもので、北魏永平4年(511)にはじめは天柱山に刻したのを上碑、雲峰山に「石の好きを以て此れに之を刊す」とあるのを下碑と呼びます。

この碑は山東省の掖県に現存しています。自然にある石の壁面に刻されているため、凹凸が激しく、字は等しくありません。

鄭道昭は鄭羲下碑のほかに、「論経書詩」「登雲峰山観海童詩」「天柱山東堪石室銘」などを残していますが、いちばん洗練され、素朴な中から完成度が高いのはやはり鄭羲下碑でしょう。

今回は、鄭道昭の代表作である鄭羲下碑について、内容、書き方などを解説していきます。

鄭羲下碑の作者、鄭道昭について

鄭道昭(?~516)は、滎陽開封(河南省)の人です。字は僖伯。

父は鄭羲といい、字は幼驎、兄は懿といいました。

少年時代から学問を好み、多くの書物を総覧したといい、自ら中岳先生と号しました。

北魏の高祖(考文帝)に仕え、官吏としては、まず秘書郎となり、主文中散をへて員外散騎侍郎、秘書丞兼中書侍郎となり、累進して司徒諮議(教育の諮問者)、通直散騎常侍(天子の近くで事の可否を決定する官)、国子祭酒(教育行政を取り扱う官庁長官)、秘書監(宮中の機密の記録)

そのほか、司州大中正、使持節督光州諸軍事、平東将軍光州剌史(県長)となって萊城(今の山東省掖県)に赴任しました。

さらに、のち青州剌史に転じ、再び秘書監として洛陽に帰り、熙平元年(516)に亡くなっています。

鎮北将軍相州剌史を贈られ、文恭と諡せられました。

高祖が饗宴の際に、道昭、兄の懿とともに侍坐し、楽に酒に大いに腕を競いました。

道昭がその作品の多くを残したのは光州在任中のときです。

また好んで詩賦を作り、その数は数十篇にもなるといいます。

光州、青州の2州に任期中は政務寛厚、威形に任せず、市民から大いに愛されました。

また、道昭の3番目の子述祖も、北斉時代の書人として有名です。「天柱山銘」「重登雲峰山銘」などがあり、父である道昭とはまた違った味わいがあります。

鄭羲下碑について

鄭公文碑は上に書いたように上碑と下碑に分けられており、鄭道昭がその父鄭羲の事績を後世に伝えるために刻したものです。

高さ約2メートル、幅約3.4メートルの碑形に刻された摩崖碑です。

摩崖とは、天然の岩壁を利用して文字や画を刻したもののことです

題額は7字「熒陽鄭文公之碑」が楷書で字の大きさは13センチほどあります。本文は51行、毎行29字、1字の大きさは7センチほどです。

中央にななめに長く石裂が入っており、字はそれを避けて刻されています。

鄭羲下碑が人気になった理由

清の阮元が現地に行き、その全拓を得てから有名になったもので、それまでほとんど世に出ていませんでした。

わずかに宋の趙明誠の金石録に著録されている程度で、その存在さえもあまり知られていませんでした。

中国の書は、清時代の中期ごろまでいわゆる帖学派によって支えられてきましたが、清朝の後半、碑学派の勢力が拡大してきます。

碑学が盛んになり、包世臣が「芸舟双楫」の中で鄭羲下碑は篆隷の古意を得ていることを激賞したことによって、北碑派の書人から非常に高く評価されるようになります。

日本では江戸末期までの御家流的書風から一変し、この中国からの影響が日本の明治以降の書道を180度転換のきっかけとなります。

日本の書家中林梧竹が中国にわたり、潘存に師事したり、楊守敬が来日して日下部鳴鶴などが碑学派の教えを受けて、日本の漢字界に碑学的基礎を固めました。

日下部鳴鶴は廻腕法でこの鄭道昭の書風をマスターし、数多くの門下生につたえ、そのまた門下生の多くがこれを学びました。

鄭羲下碑の書き方・運筆法

鄭羲下碑を書く際に使う筆は基本的に普通の兼毫筆が使いやすいと思いますが、人によっては素朴な雰囲気を表現するために羊毛の筆を使う人もいます。

筆法は、楷書を篆書の筆意で書いたと思えば一番わかりやすいと思います。

そのため払いは行草のようになって角張ったものが少なく、非常に伸びやかです。

線質は古淡とか、素朴と表現されます。千数百年の風化によって刻した直後とはだいぶ変化があると思います。

そうすると、この拓本の見たままを真の鄭道昭の字をするべきか、紙に書いた鄭道昭の字はどんな字なのかに大きな疑問を持たざるをえません。

また磨滅の部分が多いために、線の位置・方向・雰囲気などの見極めがむずかしい字が多いです。虚画(見えない線)と実画(見えてる線)の区別もつけづらく、その場合は他の字と見比べて正しい判断を下す必要があります。

磨滅した部分をそのまま書くのは正しくないかもしれません。しかしあまり判断が難しい磨滅の字を無理に書く必要はありません。

1300字もある中で見やすいものはたくさんあるのでそれだけで十分です。

臨書作品の際も分からない文字は飛ばしても構いません。

さいごに

ここまで鄭道昭の鄭羲下碑について内容や書き方なのどを解説してきました。

鄭羲下碑は鄭道昭が摩崖(大きな石の壁面)に直接書いたものなのか、それとも紙に書いたものを刻したものなのか。

磨滅した線質を鄭道昭の線だとするのは無理があるように思うため、鄭道昭が紙に書いた場合どんな字を書いたのかとても気になります。

自分自身がじかに原本を観察して気付くもの、悟るものを総合して、鄭道昭の書法を探求していきたいと思います。