張芝(ちょうし)は中国の後漢時代(2世紀ごろ)の書家です。

後漢時代は、文字の発達段階において草書が発生した時期です。文字が発達するとともに、文字が上手だということで有名になる人物が現れてきました。

中でも今回紹介する張芝は、書の専門家として正史に名前がのっている最初の人物です。

古来、草書の名人として名高く、「草聖」と呼ばれました。

さらにもう1つ、張芝が生きた2世紀のころは、紙が発明され、あわせて筆・墨・硯などの文字を書く材料が進歩してきたことでも知られており、これが書道の発展に大きく貢献しました。

張芝(ちょうし)について解説

張芝?~192(?~初平3)は後漢時代のひとです。字は伯英、敦煌(甘粛省)出身。「草聖」と呼ばれました。

父の張奐は太常という高官にのぼった名士です。このような名臣の家に生まれ、幼いころから学問にはげみ、文章においても武事においても、人の模範となるべき人でした。張芝は弟の張昶とともに草書の名手といわれました。

張芝は役人にはならなかった

かつて朝廷から才能を認められて、有道(官吏登用の科目)をもって招かれましたが、辞退して就きませんでした。それがきっかけで、当時の人が彼のことを「張有道」と呼んだそうです。

そしてついに一生官職について役人となることはなく、民間ですごしました。

書人としての張芝

張芝は、杜度(生卒不詳)と崔瑗(77~142)から字を習ったといわれますが、生存年代から考えて直接学んだのではなく、ただその書風を受け継いだのでしょう。

彼がよくしたのはとくに章草(隷書と草書の中間の書体)でした。張芝の弟子であった韋誕(179~253)が彼を「草聖」と呼びました。

こののち南朝・宋の羊欣も張芝・皇象・鍾繇・索靖の4人を「四聖」と呼び、なかでも張芝は骨力に優れ、表現が豊かでその才能は一等であると評価しています。(『古来能書人名』)

梁の庾肩吾の『書品』では、張芝を鍾繇・王羲之とともに「上の上」に評価しています。

張芝の逸話

張芝は普段から書を好み、家中の絹(布)すべてに文字を書きつくし、それをまた練り直して文字を書いたというエピソードが伝えられています。

また、池に臨んで(そばで)書道のけいこを続けたので、池の水が黒くなったともいわれ、書道のことを「臨池」というのはこのことから来ていると言われています。

張芝の作品

今日、張芝の作品として信頼できるものは残っていません。

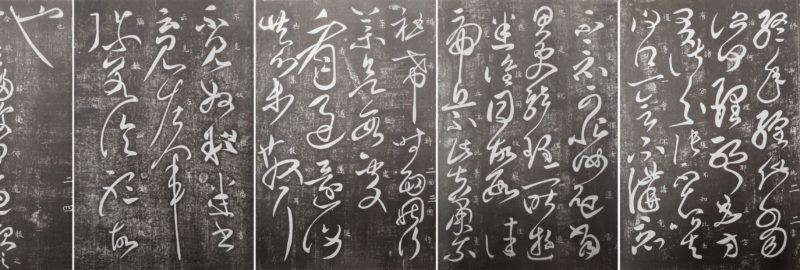

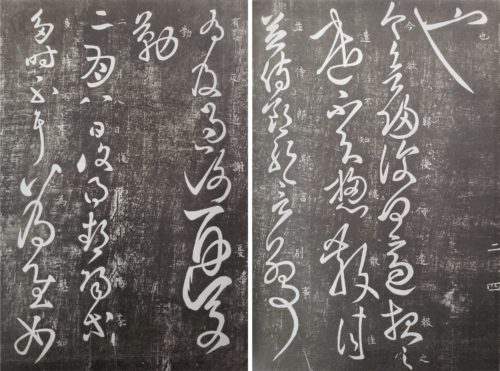

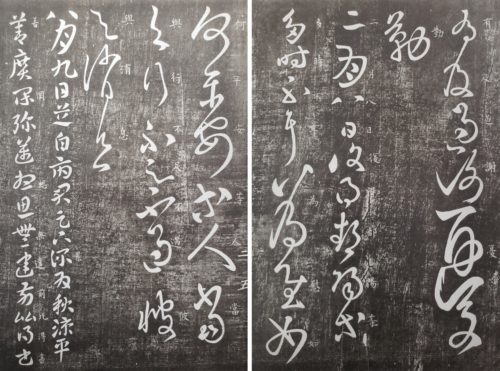

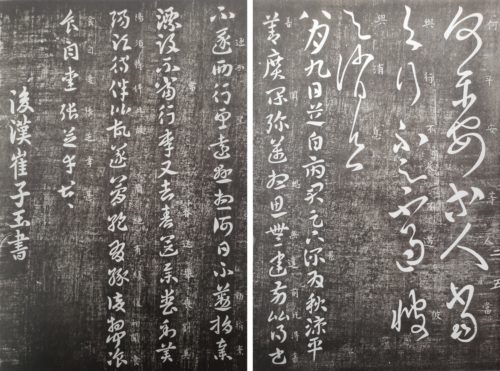

一応、『淳化閣帖』には「終年帖」「欲帰帖」「二月八日帖」の草書3帖と「秋涼平善帖」の章草1帖が収められていますが、どれも後世の偽作か模倣とされています。

彼の作品は晋時代(4世紀ごろ)のころからすでに貴重なもので、古くから彼の筆跡を入手することは難しく、唐時代の書跡収集マニアの太宗も探し求めることができなかったといいます。

終年帖

釈門:

終年纏此。當復何理耶。且方有諸分張。不知比去復得一會不。講竟不竟可恨。汝還當思更就理。一昨遊悉誰同。故數往虎丘。不此甚蕭索。祖希時面。因行藥。欲數處看過。還復共集散耳。不見奴粗悉。書云見左軍彌。數論聽故也。

欲帰帖

釈門:今欲歸。復何適報之遣。不知總散佳。並侍郎耶。言別事有及。過謝憂勤。

二月八日帖

釈門:二月八日。復得鄱陽等。多時不耳。為慰如何。平安等人當與行。不足不過。彼與消息。

秋涼平善帖

釈門:

八月九日芝白。府君足下。不為秋涼平善。廣閑彌邁。想思無違。前比得書。不逐西行。望遠懸想。何日不懃。捐棄漂沒。不當行李。又去春送舉喪到美陽。須待伴。比故遂。簡絕有緣。復相聞。飡食自愛。張芝幸甚幸甚。

張芝の作品の特徴

張芝の書風で特徴的なのは、単体で書かれ、各行の行頭の文字が大きめで、行末に進むにしたがって文字が小さくなるという点です。

これは張芝をはじめ、鍾繇、または李柏文書、さらには王羲之の若いころの作品に共通しています。

そのため、法帖として残っているものが張芝の筆跡とはいいきれませんが、後漢末から三国にかけての行草書の特徴を伝えるものとしては貴重です。

張芝が生きたころから文字の美しさが意識されるようになった

張芝が生きたこのころから文字の美しさが意識されるようになったとされています。そのことについて紹介します。

中国において、文字の造形的な芸術性を意識するようになるのは、前漢時代末期に芽生え、後漢以後において一般化する傾向にあったようです。

草書が出現する以前、篆書・隷書が使われていた時代は、書写能力のすぐれた人が称賛されることはあっても、書かれた筆跡(作品)が鑑賞の対象として意識されることはありませんでした。

許慎の『説文解字』序に「漢おこりて草書あり」というように、前漢の早いころから草書が広まっていきました。そうした過程において、書きあげられた作品の美しさに注目されるようになっていきます。

例えば、

「成帝(在位紀元前33~紀元前7年)のころの谷永は、筆札(手紙)の書をよくしたころから、都・長安で評判だった」

とか、

「陳遵は生まれつき書をよくし、その尺牘(手紙)をもらった人は光栄として大切に保管した」

といった逸話が歴史書に書きとどめられています。このことからも、通行書体である草書がすでに鑑賞の対象にされはじめていたことがわかります。

参考文献:

中田勇次郎『書道全集 第二巻』(平凡社、1965年)

西林昭一『書の文化史 上』(二玄社、1991年)

井垣清明『書の総合辞典』(柏書房、2010年)