日本では明治時代ごろから篆書や隷書など碑に刻した文字を尊重する碑学派の書道が流行し始め、篆書や隷書の作品が盛んに書かれるようになりました。

これは、中国からやってきた楊守敬という人物が日本にたくさんの碑版法帖を持ち込んだことがきっかけとされています。

今回は、日本に碑学派が流行する仕掛け人となった楊守敬という人物について詳しく解説します。

楊守敬(ようしゅけい)の基本情報

楊守敬は、中国清時代に活躍した金石学者、書誌学者、書道家です。

日本の明治時代の書道界に大きな影響をもたらした人物として有名です。

1839年(道光19年4月15日、湖北省荊州府宜都県(現在の枝城市)に生まれました。

字は惺吾、晩号は鄰蘇老人。

4歳にして父楊有純を失い、幼少期は祖父の楊誠斎に育てられました。

楊守敬の生涯

楊守敬の生涯については、楊守敬自撰の『鄰蘇老人年譜』にくわしく書かれています。

商家の出身ながら向学心はあつく、はやくから尚古趣味のようなものが芽生えていたことも彼自身が認めています。

青年期は高級官僚をめざす

1857年(咸豊7年)、朱景雲先生の指導のもと、院試に合格し、科挙(官僚登用試験)の1段階目郷試の受験の資格を得ます。

朱景雲は、広陵出身で、宜都に移り住んで学館を設け、多くの学生を教えた人物です。

1862年(同治元年)、24歳で郷試に合格して挙人となりました。

高級官僚を目指した北京での生活

1863年(同治2年)正月、会試(郷試に合格した挙人が都で受ける第2の試験)受験するため北京へやってきます。

なかなか1回で合格するのは難しかったようで、その後も会試受験のためにたびたび入都を繰り返しました。その際に、当時の北京に在住した文人や学者たちとの交流をはかりました。

彼が北京で交流し感化を受けた人物としては、一生涯にわたる親友となった陳喬森(1833~1905)、その陳氏を介して知った潘存(?~1892)や鄧承脩(1841~1891)などがいました。

そして、

「毎日、学の散じた後、徒歩にて琉璃廠の法帖店に至り、碑版文字を物色す。(中略)是の時、鉄香亦た金石を好む。毎日市上に游び、得る所を覓むるに、其の精なるは鉄香に帰し、其の次なるは守敬これを収む。守敬は精なるを買う力無きに縁る(1965年、27歳)」(『鄰蘇老人年譜』)

といった、金石愛好家としての生活への傾斜をますます助長する結果となりました。

碑帖を書法の視点から論じた2編、周から唐にいたる歴代碑刻について論じた『平碑記』(1867年自序)と、「薦季直表」にはじまる著名な法帖について論じた『平帖記』(1868年自序)は、彼が北京滞在中に見た碑帖を対象にしています。

すなわちこの2編は彼の若年期における都での生活の副産物なのです。

彼が北京滞在の際に寄宿した主な施設は、湖北省出身の会試受験者のための宿泊施設「荊州会館」で、よく訪れていた古碑帖の宝庫琉璃廠へは2キロ余りのところに位置していました。

潘存を書の師匠とする

楊守敬が北京で知り合った潘存については、彼の書学分野での師匠にあたります。

潘存は広東省文昌県の出身。生まれた年は明らかではありませんが、李慈銘の『越縵堂日記』の同治11年4月24日のころに、潘存にふれて「年五十余り」とあることによれば、道光初年(1821年)ごろと推測され、楊守敬とは15歳ほど上ということになります。

1851年(咸豊元年)の挙人で、官は戸部主事に至りました。

「古の君子の風有り」(李慈銘)といわれる博学の士で、貴人高官と接することを嫌い、ごく限られた交友のうちに生涯を閉じたと伝えられています。

1863年(同治2年)25歳のときにはじめて潘存を知った楊守敬は、その後も北京にいる際は、

「常に孺初と相い往還し、凡そ学問の流別及び作文、写字、其の指授を得ること多しと為す(1868年、30歳)(『鄰蘇老人年譜』)

という情況にありました。

潘存は彼にとって学芸上の先達であったばかりか、経済面での援助者でもありました。その事実を示すものとして、たとえば『鄰蘇老人年譜』の1874年(同治13年)の記事には、張雲陔なる旧友を助けるべく、潘存から八百金を借り受けたことを記し、結局、旧友の裏切りにも似た行為により大金は返済されずに終わりましたが、「衣を省き食を節すること数十年」の潘存が、そのことで楊守敬を責めるようなことはなかったとあります。

潘存は文字通り生涯の恩人として銘記された人物でした。

4年間の日本滞在

1879年(光緒5年)の大晦日、楊守敬は在日の清国公使何如璋から、随員として日本に迎えたい旨が書かれた手紙を受け取りました。

彼はさっそく返事をしたため、3月の会試を受けたのちに赴任する用意があることを伝えています。

そして、6度目の会試に失敗した直後の1880年(光緒6年)4月、東京に渡りました。

彼が来日した翌年には、駐日清国公使が何如璋から黎庶昌(前英国公使)にかわることになり、楊守敬は何如璋とともに帰国する予定でしたが、新任の黎庶昌もまた彼を隋員として迎えることになりました。

黎庶昌に楊守敬を推薦したのは、黎氏とは姻戚関係にあった張裕釗(1823~1894)であったとされます。

彼の日本滞在は4年におよんでいます。

4年間の公使館員としての生活は、一体どのようなものだったのでしょうか。

「是より先、余初めて日本に至り、市上に游ぶ。書店の中の書を覩るに、未だ見ざる所のもの多し。購うこと能わずと雖も、而して心は之を識る。幸い携うる所の漢魏六朝の碑版、亦た多くは日本人の未だ見ざるものにて、又古銭・古印も日本人の羨む所。有を以て無に易え、遂に筐篋に盈つ。(中略)是の時、日本の文人と往来すること最も密なるは巖谷脩(一六)、日下部東作(鳴鶴)、岡千仞(振衣)(1882年、44歳)」(『鄰蘇老人年譜』)

「有を以て無に易え、遂に筐篋に盈つ」という古典収集の成果は、のちに『古逸叢書』『日本訪書志』『留真譜』の刊行となってあらわれます。

また、金石碑版を通じて巌谷一六や日下部鳴鶴らとの交流がありました。

東京向島の三圍神社に現存する「秦蒙将軍之象碑」は、楊守敬44歳のときの書丹碑で、「光緒八年十月穀旦」すなわち彼が東京に滞在して2年半をむかえた時期の揮毫になります。

中国漢時代の「西狭頌」、28歳先輩の大学者莫友芝の書風にも一脈通ずる傑作です。

帰国後:学術に専念する

日本から中国へ帰国後は、高級官僚の夢をあきらめ、教師をしたり多くの書物を著述したりと、学術に専念しました。

楊守敬、教師となる

1884年(光緒10年)5月、帰国した楊守敬は、故郷の湖北にもどり、黄岡県の学堂で教師をはじめました。

そして2年後の1886年(光緒12年)春には、もう1度会試を受けに北京にはいりましたが、やはり失敗に終わっています。

「是より始めて意を科名に絶ち、著述に専心す」(48歳)という決意のもとに、「黄州に鄰蘇園を築き」(50歳)、病中の母を養いつつ盛んに執筆活動を行いました。

1900年(光緒26年)以降は、張之洞の招きにより、武昌の両湖書院で地理部門の主任となって教師をしました。

張之洞は(1837~1909)は、楊守敬が鄰蘇園を黄州の地に築いた翌年から、その60キロ西の方に位置する武昌の地に総督として着任していました。

楊守敬にとってみれば、張之洞はまさしくおそれ多い大官僚でしたが、彼もまた張氏の「才能を愛し客を好み、名流文士争って之にしたがう」(『清史稿』)ところの1人となっていました。

張之洞による手厚い庇護

張之洞の招きによる両湖書院での教師赴任にとどまらず、『年譜』には、母親の葬儀の際には経済的援助を受けたことなど、張之洞による手厚い庇護をうけた記録がみられます。

1903年(光緒29年)、経済特科の開設の際には、まっさきに推薦をうけたこと、

光緒30年、安徽省の霍山知県に選ばれたこと(高齢を理由に赴任しなかった)、

1907年(光緒33年)、内閣中書に任用されたこと、

すべて張之洞の計らいによるものでした。

さまざまな著作を刊行

1904年(光緒30年)68歳のとき、畢生の大著『水経注疏』の初稿を完成させました。

1911年(宣統3年)、武昌で革命軍が蜂起すると、上海に逃れで、旧友の甘翰臣宅に身を寄せました。

日本人の水野疎梅の訪問をうけ、その求めに応じた書道の入門書『学書邇言』ができたのはその直後のことです。楊守敬みずからの年譜を書いたのも、この年の暮れのことでした。

甘翰臣は上海の実業家で、当時怡和洋行という外国資本の商社の社長を務めており、楊守敬最晩年のパトロン的存在でした。

また、甘翰臣はその財力を活用した金石碑版の収集家でもあり、楊守敬晩年の題跋集『鄰蘇老人手書題跋』(民国5年刊行)には、そのことを伝える記事が数多くみられます。全44条の題跋中、甘翰臣の名前があるのは18条におよび、その多くは彼が大金を惜しまず碑拓を買い取ったことについて言及しています。

甘翰臣について楊守敬は、

「酷だ書画・古磁・古玉を嗜み、一瞬に敏決すること伯楽の馬を相るが如し」(岱頂秦篆刻石跋)

や、

「雅だ文芸を好む」(豊考功書跋)

などと記しており、楊守敬が財力およばず購入できない佳品を、大金をもって入手してくれた財界の好事家であったと思われます。

1914年(民国3年)袁世凱に請われて顧問となり、参政院参政として北京に移り住み、その直後の1915年1月9日この地で病気で亡くなりました。享年77歳。

墓は湖北省枝城市の姚家店にあります。

楊守敬の売字活動

楊守敬は、かなり早い時期から書道の作品を売って生活費を稼いでいました。

最初期の事例でいうと、

1875年(光緒元年)17歳の秋、のちの清国初代駐日公使何如璋とともに天津に出向く機会があり、そこで何如璋が「徧く天津の商人に告げるに、余の書を善くせるを言い」(『年譜』)、半月足らずの間に潤筆料150元を得る売字活動を行っています。

晩年はとくに多く作品を書いたようで、楊守敬自身、

「上海に返り、仍翰臣の家に住み、又字を売る。其の時、守敬の字は声誉大いに起こり、書を求める者の踵は門に接す。日に給するに暇あらざれば、之を継ぐに夜を以てす(1909年、71歳)」(『年譜』)

と述べています。

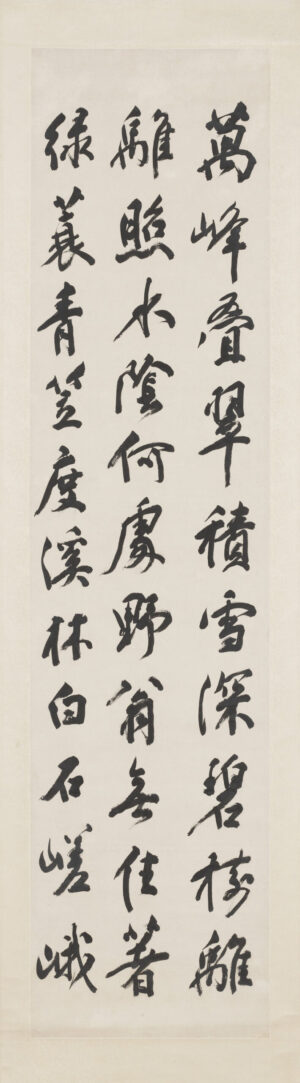

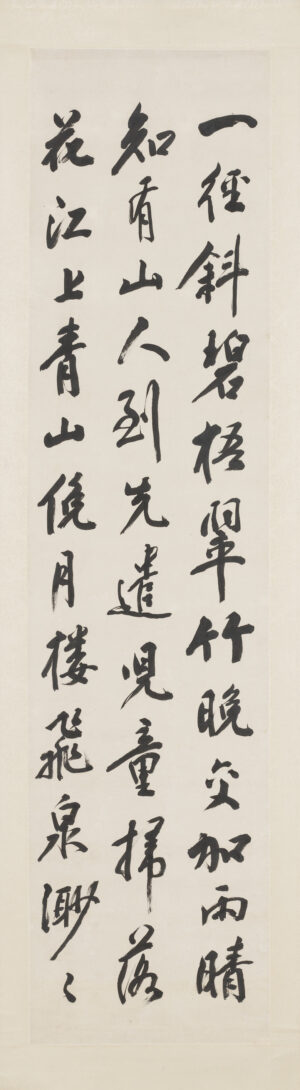

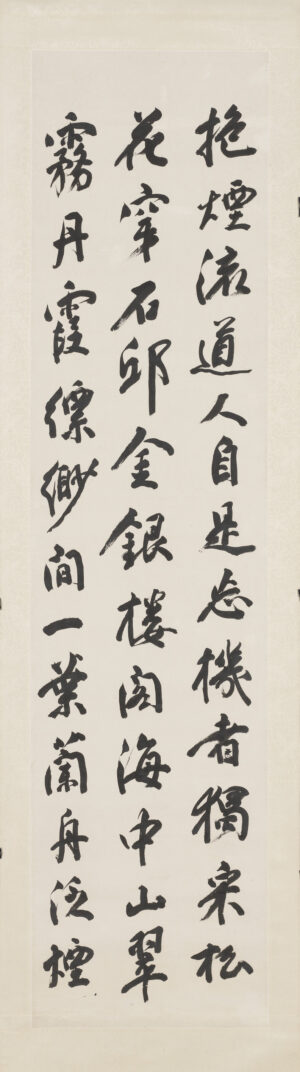

現存する作品も60代以降の晩年期のものが大部分を占め、しかもこの晩年期のものにこそ能書家としての真価が発揮されています。

楊守敬の作品

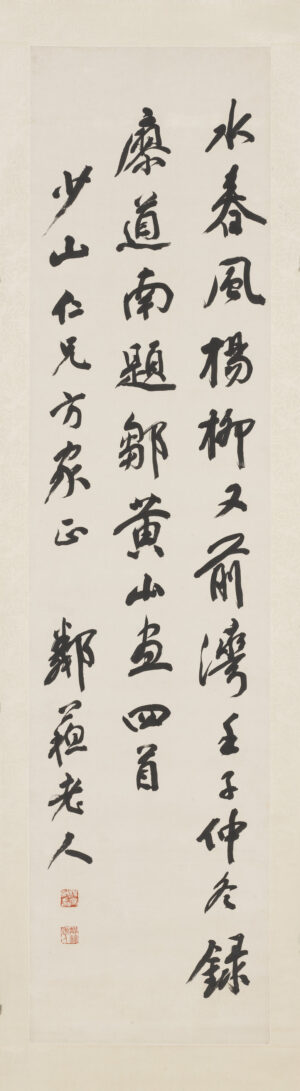

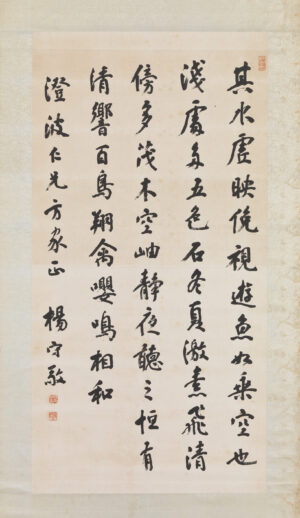

行書四屏 軸

水経注 軸

行書六言連 軸