石鼓文は篆書の学習では代表的な古典です。

今回は石鼓文について詳しく解説し、臨書の書き方、日本語訳も紹介します。

石鼓文について解説

石鼓文は、篆書の中でも大篆という書体です。

大篆の代表とされるものが石鼓文です。

大篆があれば、逆に小篆もあります。

秦の始皇帝が文字を統一する少し前の東周時代に使用されてた篆書が大篆、統一された後の篆書を小篆、とわけて表現されます。

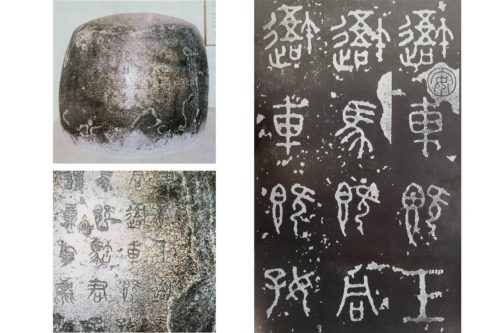

石鼓文は高さ、直径ともに60~70㎝ほどの大きな石10個に刻されています。

字形はどれも整っており、1字の大きさは4~5㎝、青銅器に文字が鋳込まれた金文に比べるとかなり大きい字です。

石鼓文という名前の由来

石鼓文という名前の由来は、石の形状が胴中が膨らんでおり太鼓に似ていることからきています。

中国唐時代の張懐瓘が石鼓と称し、韓愈・蘇軾ら唐・宋時代の詩人が「石鼓歌」という大作を遺して以来、「石鼓」と呼ばれています。

石鼓文が作られた年代

石鼓文がいつ作られたのかはいろいろな説があります。

唐の韓愈、韋応物や宋の蘇軾などによって、周の宣王の時代(紀元前9~8世紀)に作られたとされていましたが、最近の研究によれば、郭沫若『石鼓文研究』では周の平王元年・秦の襄公8年(紀元前770)、唐蘭『石鼓年代考』では周の烈王2年・秦の献公11年(紀元前374)とし、ほかに周の威烈王4年・秦の霊公3年(紀元前422)とされています。それぞれ詩文とう歴史の記録、その所在地、字体から推測されています。

いづれにしても、戦国時代秦の中期(紀元前5~4世紀)、統一以前の秦の文字ということが分かります。

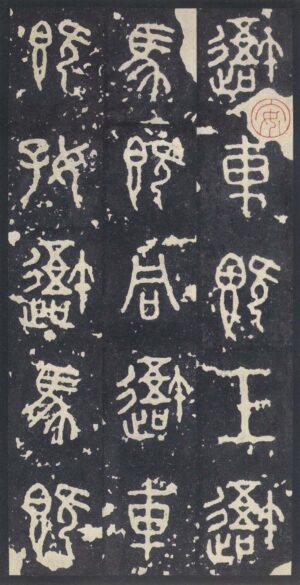

石鼓文の拓本

石鼓文は本来700字以上あったとされていますが、唐時代に発見されたそのときにはすでに損傷が激しく、その後もさらに磨滅が進行し、現在では272字しか確認することができません。

そのため、今日まで伝えられている拓本は、今ではもう確認でいない石鼓文の文字を伝える貴重な資料です。

なかでもとくに優れた北宋時代にとられた拓本3通、先鋒本(480字)、中権本(497字)、後勁本(471字)が有名です。

現在では3本そろって日本の三井文庫が所蔵しています。

3本の中でもっとも文字数の多い中権本をこちらで紹介しています。↓

石鼓文の臨書の書き方

石鼓文の臨書の書き方を紹介します。

- 起筆は丸く(逆筆)

- 送筆は中鋒(ちゅうほう)で線の太さは均一

- 字形は、縦長で左右相称

- 横画は水平、縦画は垂直

- 折れは丸くなめらか

以下、それぞれくわしく解説します。

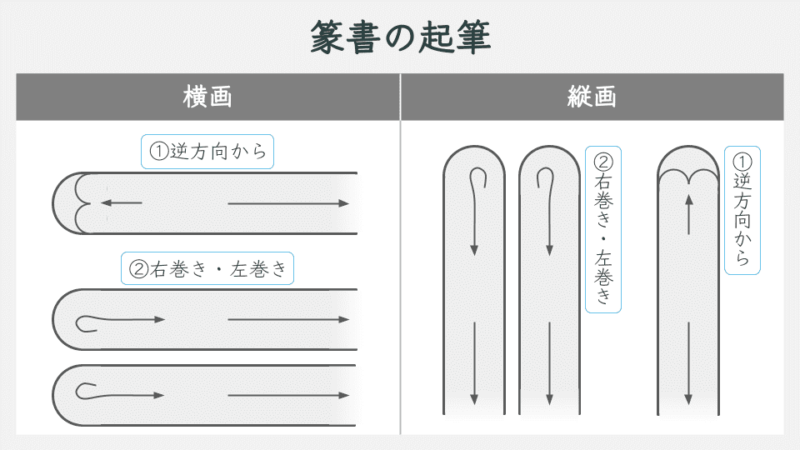

起筆は丸く(逆筆)

起筆は、とにかく丸くすることに注力します。

起筆を丸くするコツとして、

①筆を進める方向と逆の方向から穂先を紙面に引っかけて丸めこんで書きます。

②または、右巻き・左巻きで丸みをつくる書き方もあります。

このように穂先を隠す筆づかいを蔵鋒といいます。

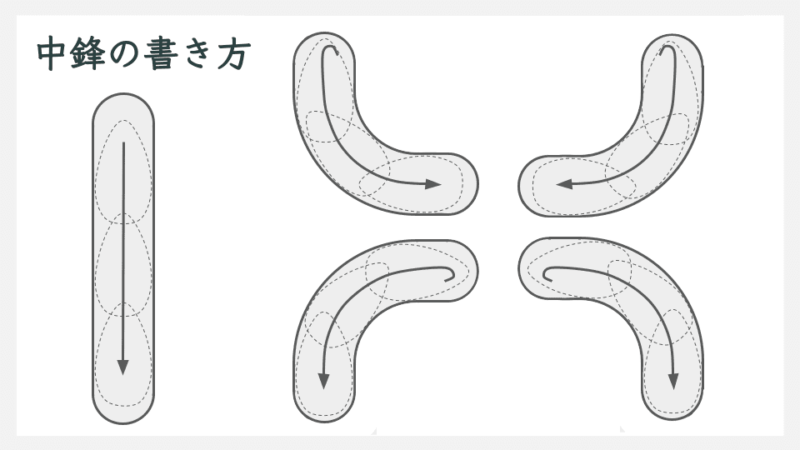

送筆は中鋒(ちゅうほう)で線の太さは均一

送筆は、穂先が線の中央を通るように書きます。これを中鋒といいます。

曲線や右肩の折れなどの曲げ所は一定の太さで方向を転換します。

収筆は、そのまま止まってスッと引き上げます。

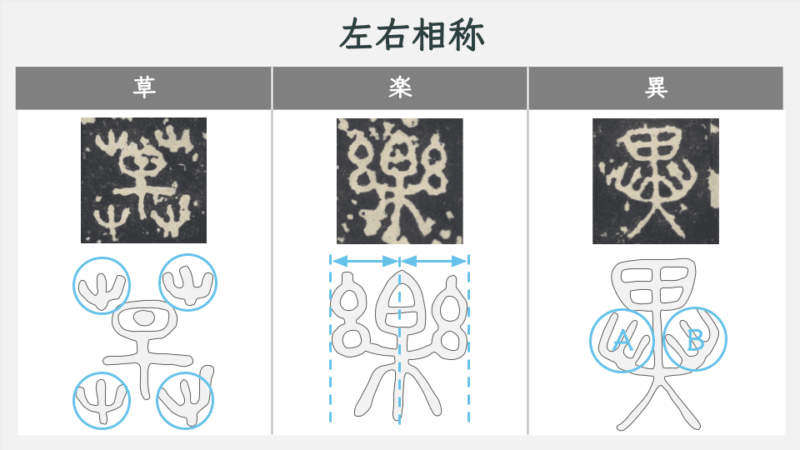

字形は、縦長で左右相称

字形は基本的には縦長(なかには正方形の字形もあります)。

そして、左右相称です。

向かい合う縦線、横線の距離は等間隔、字間と行間も等間隔です。

「草」の「屮」の4つの配置は、絵の模様を思わせる造形です。

「楽」の余白はほぼ均等な空間です。このような構成の文字は安定感がありますね。

「異」は(A)(B)の傾きも左右相称です。

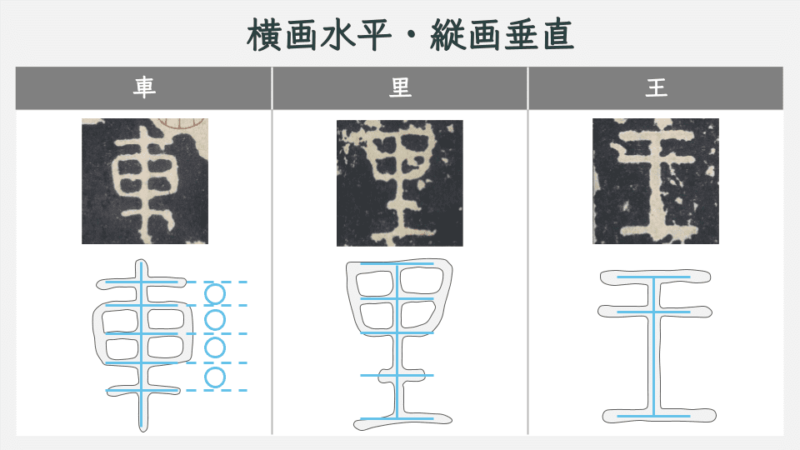

横画は水平、縦画は垂直

線の傾きは、横画は水平、縦画は垂直が基本です。

そして横画と縦画の空間は均等に構成されています。

この字形はあ文字を整斉にし、安定感があります。

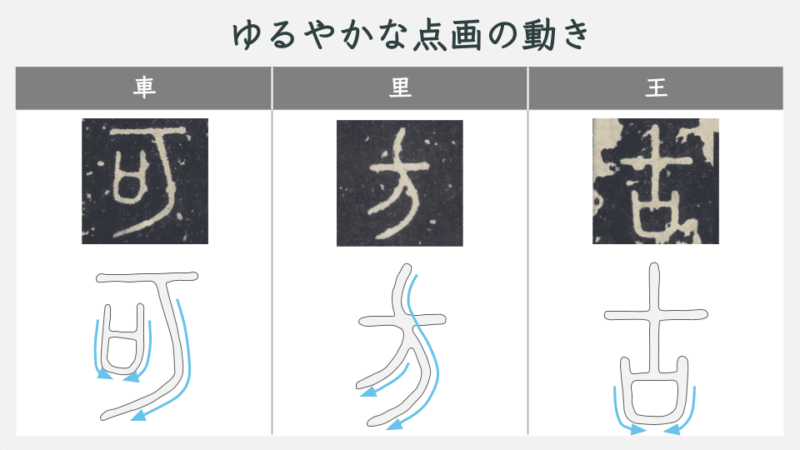

折れは丸くなめらか

石鼓文には、折れの部分や縦画にゆるやかな曲線を見ることができます。

曲線は動的な表現を形成します。臨書するときは、曲線の動き、大きさ、カーブの仕方などに注意する必要があります。

中峰を意識しながら書き進めることも重要です。

この曲線と直線のバランスは、創作時のポイントとなるでしょう。

石鼓文の臨書といえば、呉昌碩の臨 石鼓文がとても有名です。

書道の上達には道具も大切

石鼓文の臨書の書き方を紹介しましたが、上達するためには道具も重要になってきます。

自分に合った筆を使うことで早く、正しく上達することができます。

作品を書く際、

「お手本のようになかなか上手に書けない…」

「筆が思うように動いてくれない…」

という方は、普段使っている筆と違う筆を試してみると良いかもしれません。

ちなみに、おすすめの書道筆は『【おすすめ】書道筆「小春」を紹介/もう筆のせいで失敗しない【悠栄堂「小春」】』を参考にどうぞ。↓

石鼓文の内容/全文日本語訳

石鼓文は全部で10個の石に詩と思われるものが記録されています。

詩の内容は石鼓文が発見されたときにすでに欠けている文字が多かったため完全には理解できませんが、郭沫若の『石鼓文研究』によれば王の狩猟の光景を詠んだものとされています。

その文章の意味によって、古来、10個の前後の順序についても論争が交わされています。

石鼓文は本来は700字以上あったとされていますが、文字の磨滅がひどく拓本からは500字も確認できません。そのため、確認できないところは省略して紹介します。

吾車鼓:狩の序盤を描写した詩

私の車はすでに用意でき、私の馬はすでに集まった。

私の馬はすでに好く、私の馬はすでに肥えている。

君子はここに狩をし、ここに遊ぶ。

麀鹿はすばしこいが、君子の求める獲物。

赤黄色の角弓、弓はここにしっかり持った。

私が特(3歳の獣)を駆りだすと、走ってくるせかせかと。

ぴょんぴょんとぞくぞくと、私の方へこちらの方へ。

麀鹿はよろよろと、走ってくるつぎつぎと。

私がその大きいやつを駆りだすと、走ってくるぞくぞくと、その豚と獨(獣の名)を射る。

汧殹鼓:土地の豊かさを称えた詩

汧の水はひろびろとみち、大きなあの深い淵。

鯰や鯉がここにいて、君子はこれを捕る。

澫には小さな魚、その泳ぐさまはすいすい。

大きな魚はきらきらと、その躍るさまはまったくあざやか。

黄と白の魚はひらひらと、鰟がおりハク(魚)もいる。

つづくさまははなはだ多い。

これをかこんで追いこめば、つきすすみ逃げまわる。

その魚はいったい何、これは鱮これは鯉。

何でもってこれを包もう、それは楊や柳。

田車鼓:狩の情景を描写した詩

狩の車はとても安らか、飾りの手綱と馬の腹帯、4頭の馬と3人の兵士はすでに選ばれた。

左の驂は力がみち、右の驂は勇ましい。

私は狩の原にのぼり、私の兵士は阪にゆく。

王の車は美しく立派、弓を引いて射ようと待つ。

麋や豕はとても多く、麀鹿や雉や兎は、にわかにはねまわり、その逃げ走るのはあわただしく、たくさん出てくるのをそれぞれに追う。

柔弱な夭初は、捕まえて射殺すな。

多くの者はいきいきとし、君子はこうして楽しむ。

鑾車鼓:狩が終わって喜ぶ情景

しゃんしゃんと鑾を飾った馬車。あざやかな漆塗り玉をちりばめ金で飾る。

赤い弓はこんなに大きく、赤い矢は赫々と輝く。

4頭の馬は毛並みよく、6本の手綱で走らせる。

供人はこんなに多く、りょ(地名)の原は広々と大きい。

そこで省車が行くと、公の徒は障のよう。

高原に隰に陰に陽に、うねうねとつづく馬車。

ひょうと激しくこれを射て、麋を遮るのは虎のよう、鹿を狩るのは犬のよう。

まことに勇ましい立派な人々は、禽をとても激しく追いかける。

私の獲物はほんとに珍しい。

霝雨鼓:雨の中を帰る人々の姿

吉日は癸の日、霊い雨はびしょびしょと。

流れは速くひろびろと、海を満たしてあふれ出る。

君子は渉にきて、馬を渉して流れを渡る。

洴の水はみなぎって、盛んに流れてとてもよい。

舟を並べて西へとどき、りょ(地名)より北へ道をとる。

供人たちはあとたたず、船を繋いでそしてゆく。

あるいは陰または陽、淵に极とり神に供える。

水の一方に神は居て、来るのでもなく止まりもしない。

走りまわって神にすすめ、おごそかに祭事をつつしむ。

乍原鼓:破損を免れた1行下段の「□乍原乍」が通称の由来

大いに明らかな猷をもって、原を作り隰を作る。

ひとびととしたその道、私の治める邑に往来する。

せっせと雑草を除くのは、あの阪の下より始める。

さくさくと刈られる草、ここに30の里とつくる。

私の住まいはほんとによく、きっちりとして大きい。

よい樹それは栗、柞や棫は抜かれてしまう。

茂った棕梠の木には、きいきいと鳴く鳥。

草木はあおあお鳥はちいちい、なよなよとしたその花。

安らかな私の園は、のんびりとする所。

ぱかぱかと走る馬しゃんしゃんと鳴る鈴、堂々と道にやてってくる。

2の日に木をうえて、水をやるのは5の日。

而師鼓:3行目末尾の「而師」が通称の由来

原も隰もすでにおさまって、君子もすぐに集まった。

盛んなことよその師は、弓も矢もはなはだしく多く、すっきりときらきらと。

4頭だての馬車はぱかぱかと、左の驂を右に廻らせる。

兵士たちはみちあふれ、かくも盛んにかくも素早い。

旧きも新しきもそなわらぬことなく、亦遠くも近きも共にめぐってやってくる。

宮車はなんときらきら、貴も賤も共に侍る。

やわらぎながら来て楽しみ、天子(周王)もおいでになる。

嗣王(秦王)ははじめて祭りを行うので、それゆえ私も来て仕えよう。

馬薦鼓:ほとんど字を失っており詩の解釈不能

蒼い空ははればれと明け、虹霓は西にのぼる。

あの野原は高く平らかで、車を並べて仲良く走ろう。

馬薦はぎっしり生える。

すくすくとぼうぼうと。

雉の鳴き声はようようと、その相手を求めて飛ぶ。

狡い兎はぴょんぴょんと、前後して逃げかくれる。

私の心はこれを喜び、…

吾水鼓:冒頭「吾水既瀞」に由来

わが川はすでに澄み、わが道はすでに平らか。

わが足はすでに止まり、嘉樹(栗)は根づいた。

天子はいつまでも安らかに、今日の日は丙申。

あかあかと輝きいきいきと新しく、私が出発する。

わが馬はすでに速く、ごろごろと車を駆ってゆく。

馵と駵に乗ってゆけば、左の驂はゆっくりと、右の驂は足ばやに。

肥えたわが幅広の馬、よく馴れらされていないものはない。

4頭の馬は足ばや毛はくろぐろ、猟犬は勇みたつ。

公は大祝にいう、私はよくつつしんで祭る、どうして神が私を助けないものかと。

呉人鼓:冒頭「呉人憐亟」に由来。呉人(野守)が自然に感謝する描写

呉の山の神よ憐れみたまえ、朝な夕な敬い祭る。

西に供え物をし北にも供え、粗略にせず怠りもしない。

あなたの出入を祈り、進め献ずるのに特(大きな犠牲)を用い、誠意をいたさないときはない。

立派な大祝は、神はその捧げものを受け取られたという。

どうか降ってこの仮寓に参られよ。

中囿で非常に多くの獲物に逢うが、麀鹿はよく肥えている。

私はそれを狩り、貈綞として大命をつぎ、災いもなく禍いもなく、夤恭んで天祐を祈る。

大きく明らかな呉の神よ、ここに臨みここにみそなわせ。